公式の問題・解答用紙はこちら

第62回(令和6年第1回)

第61回(令和5年第2回)

第60回(令和5年第1回)

第59回(令和4年第2回)

第58回(令和4年第1回)

第52回(令和1年第1回)

*問12は削除対象のため、対応する必要はありません。

問1

②

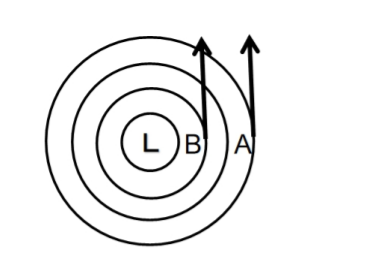

(a) 上向き

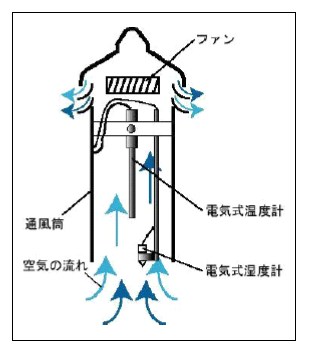

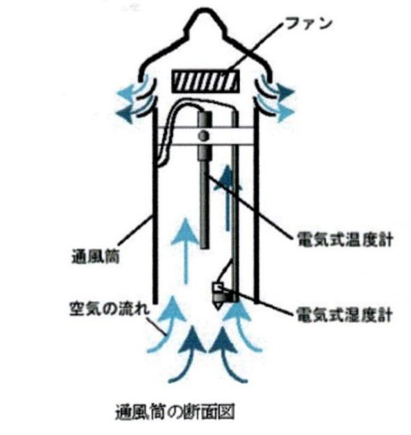

通風筒の上部にファンが取り付けられており、空気は下から上向きに流れます。

【類題】平成23年度第1回試験・問1

(b) 外気との温度差

通風筒に外気を取り入れて、気温を測定しています。

(c) 地表面で反射した日射

遮へい板は、地面で反射した日射が直接センサに当たるのを防ぐ役割を果たしています。

電気式温度計には、白金抵抗温度センサが使用されています。温度に対する白金の電気的な抵抗値の変化を測定

することで温度を測定します。 屋外で気温や湿度を測定するには、日射や風雨の影響を受けないようにする必要があります。このため、気象庁が使用している通風筒は二重の円筒となっており、その間に断熱材を入れて日射や反射光が直接センサに当たらないような構造になっています。また、常にファンにより通風(約5m/s)しています。

通風筒の下端には遮蔽板がついており、地面から反射する日射がセンサに影響しないようにしています。

温度計と湿度計の設置に関して、感部(通風筒の場合は通風筒の下部)を地上から1.5mの高さに設置すること

を標準としています。電気式湿度計は、相対湿度を計測します。

考慮すべき事項は、以下の通りです。

① 最寄りの建物や樹木からその高さの3倍程度の距離を置いて設置する。 ② 人工の熱源から十分に離す。 ③ 屋上への設置は避ける。 ④ 自然な環境に設置する。 ⑤ 寒冷地での設置では積雪に注意が必要。

【類題】平成23年度第1回試験・問1(c)

問2

③

(a) 誤

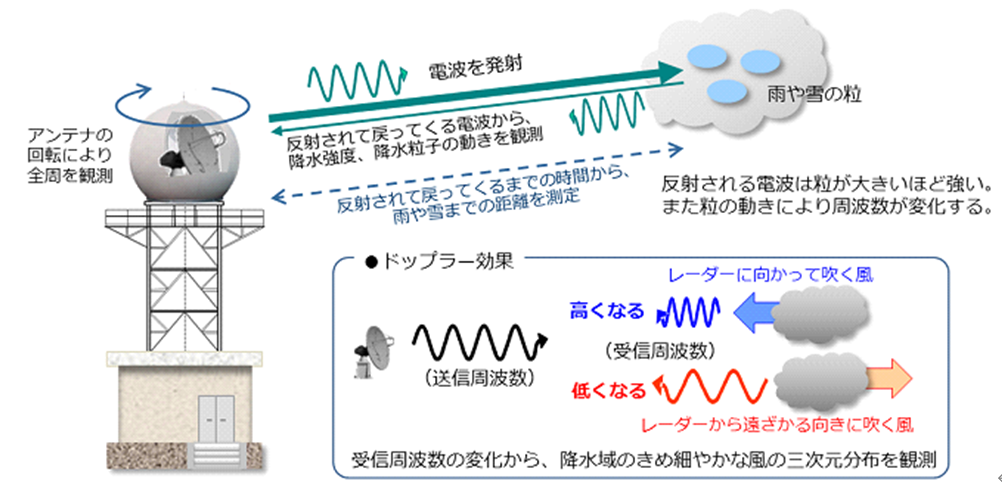

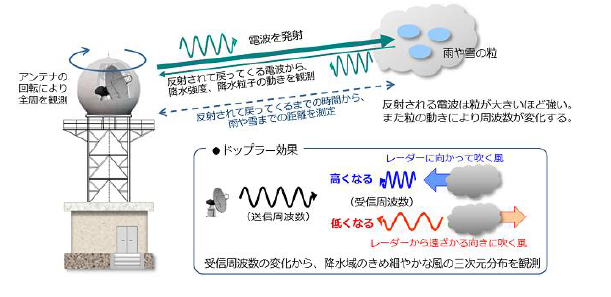

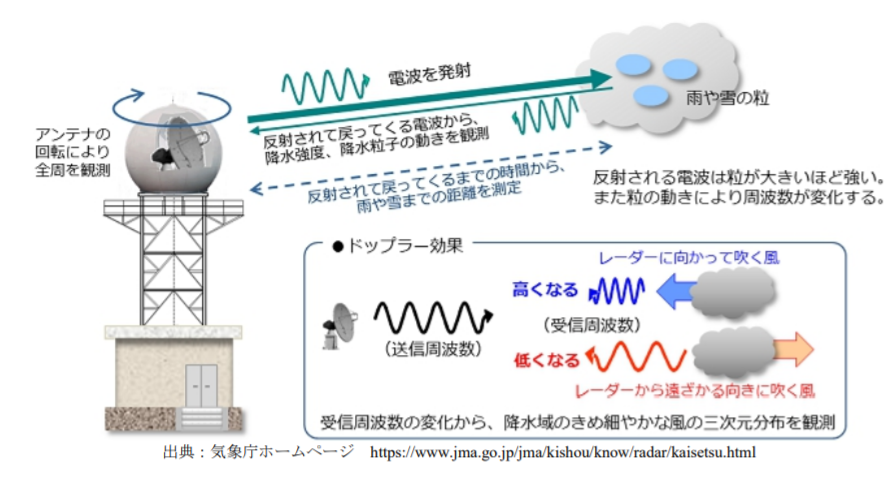

気象レーダーは、アンテナを回転させながら電波(マイクロ波)を発射し、半径数百kmの広範囲内に存在する雨や雪を観測するものです。発射した電波が戻ってくるまでの時間から雨や雪までの距離を測り、戻ってきた電波(レーダーエコー)の強さから雨や雪の強さを観測します。また、戻ってきた電波の周波数のずれ(ドップラー効果)を利用して、雨や雪の動きすなわち降水域の風を観測することができます。

【類題】平成21年度第2回試験・問3(b) 平成20年度第2回試験・問3(b)

(b) 正

レーダーからの距離が遠くなるにつれて、電波の高度が高くなるため、低い高度における降水粒子を観測できなくなります。

【類題】平成27年度第2回試験・問2(a) 平成20年度第2回試験・問3(a)

(c) 正

電波は、山岳に当たると、その先の降水粒子を捉えることができません。そこで、全国20か所の気象レーダー観測を合成することで、そのような非観測エリアをカバーしています。

【類題】平成26年度第1回試験・問1(c)

(d) 正

気象レーダーで降水エコーが観測されていても、直下の地上で降水が観測されないことがあります。理由としては、①大気下層において空気が乾燥しているときに落下途中の降水粒子が蒸発するため、②降水粒子が落下途中で下層の風によって吹き飛ばされるため、③強い上昇流によって降水粒子が落下できないため、などがあります。

【類題】平成26年度第1回試験・問1(d) 平成22年度第2回試験・問3(b)

問3

⑤

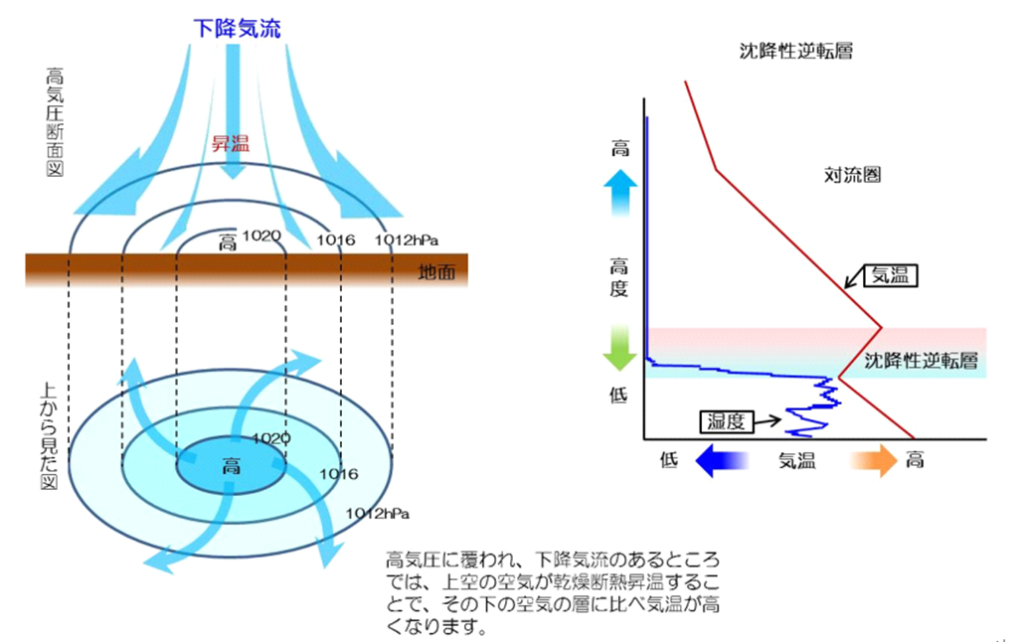

(a) 誤

逆転層より上で湿度が低くなっているので、沈降性逆転層であると判断されます。

(b) 誤

対流圏界面の高度を気温減率によって定めることになっており、風向や風速の分布は対流圏界面の高度を定める要素ではありません。WMO(世界気象機関)の定義では、“気温の減率が 1kmあたり2℃またはそれ以下となり、かつその面より高い2km 以内のすべての面で減率が 1kmにつき2℃を超えないような層があるときその層の下面をもって圏界面とする(第一圏界面)。第一圏界面より高い任意の面と、それより高い1km以内のすべての面の減率が1kmにつき3℃を超える層が介在しており、その層の上方でさらにまた前記第一圏界面の定義に合致するような層があればその層の底面をもって第二圏界面とする”としています。

(c) 誤

ラジオゾンデ観測では、-40℃以下の低温になると水蒸気量が微量となるため、湿度の計測ができなくなります。300hPa付近の気温を見ると、-40℃くらいなので、湿度の観測ができるのは、この高度までとなります。

【類題】平成28年度第1回試験・問3(b)

問4

④

(a) 誤

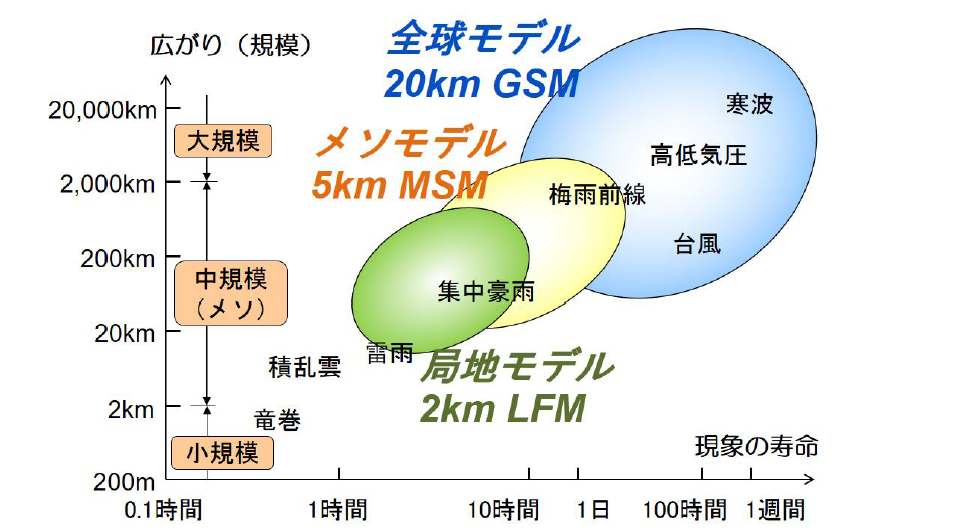

総観規模の現象に対しては、コリオリ力と気圧傾度力がつり合う地衡風平衡近似がよい精度で成り立ちますが、実際には、わずかに両者のバランスが崩れているため、大気の移動方向や速さにズレが生じます。したがって、全球モデルでは、第2項で「コリオリ力による変化」を、第3項で「気圧傾度力による変化」を計算しています。

(b) 誤

スケールの小さい現象でも、コリオリ力の効果を無視することはできません。したがって、局地モデルでも、第2項で「コリオリ力による変化」を計算しています。

(c) 正

格⼦間隔より⼩さいスケールの現象は、物理過程の項で計算されます。大気における水平方向の時間変化の式では、「移流による変化」、「コリオリ力による変化」、「気圧傾度力による変化」の他に、第4項の「物理過程による変化」が入ります。

格子間隔より小さいスケールでの大気の状態は、「地表面付近における乱流の効果」や「放射」・「水の相変化」などの各要素によっても変化します。モデル大気を実際の大気の状態に近づけるには、こうした要素も無視できず、計算に含める必要があります。このような要素を「物理過程」とよんでいます。

【参考】

数値予報では、格子間隔より小さいスケール(サブグリッドスケール)の現象をそのまま計算することができない。このため、格子間隔以下のスケールの大気運動による物理効果を、格子間隔の平均値としてあらかじめ見積り、計算に取り込む手法を取っている。この手法をパラメタリゼーションという。

たとえば、潜熱の放出量については、格子間隔での計算はできるが、格子間隔内(格子間隔より小さいスケール)では場所によって大小の差が生じる。しかし、数値予報では、この大小の差を考慮することなく、格子間隔程度のスケールで平均化(平坦化)して計算に取り込んでいる。

◎パラメタリゼーションで考慮されている物理効果

①太陽放射(短波放射) ②地球放射(長波放射・赤外放射) ③地表面や山岳の摩擦抵抗

④水蒸気の輸送 ⑤水蒸気の凝結や水滴の蒸発 ⑥地表面の状態

⑦地表面から大気への顕熱や潜熱、運動量の輸送

問5

③

(a) 誤

全球モデル(GSM)とメソモデル(MSM)の降水予測結果が異なる要因は、「水平格子間隔の違いによる地形性降水の違いや、データ同化に用いられる観測データの違いによる」ですが、「積雲対流過程などの物理過程の違い」は、その要因にはなりません。

問4(c)で【参考】に書いたとおり、数値予報では、格子間隔より小さいスケール(サブグリッドスケール)の現象をそのまま計算することができないので、格子間隔以下のスケールの大気運動による物理効果を、格子間隔の平均値としてあらかじめ見積り、計算に取り込む手法(パラメタリゼーション)を取っています。

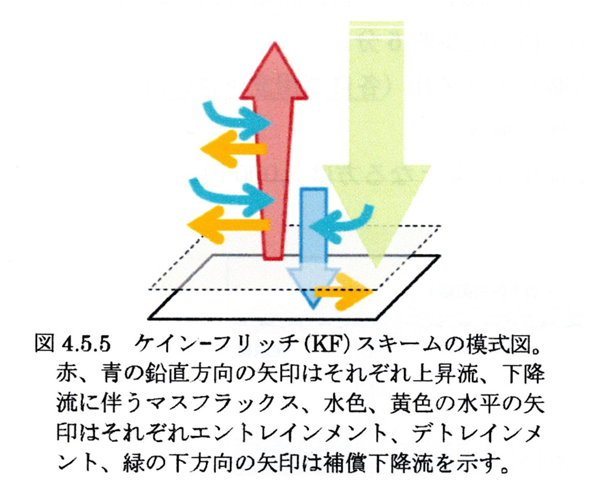

積雲対流過程は、水の凝結を伴う対流なので、水の相変化による格子点値への影響を見積もる必要があり

ますが、その見積りは、モデルによって積雲対流過程のパラメタリゼーションの手法が異なります。

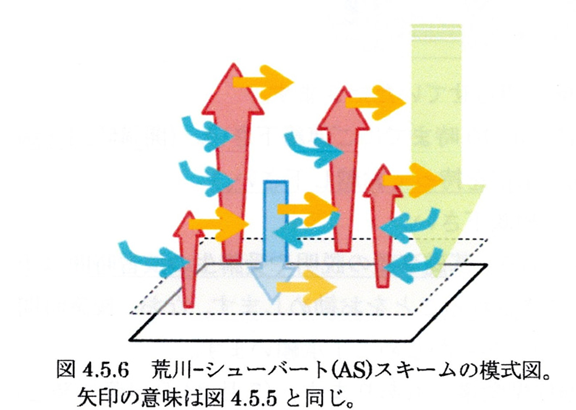

メソモデル(MSM)では、図4.5.5で示したケインフリッチスキームとよばれる手法を用い、格子内の複数の積雲のうち、代表的なひとつの積雲を使って計算します。一方、全球モデル(GSM)では、図4.5.6で示した荒川シューバートスキームとよばれる手法を使い、複数の積雲を個別に計算します。

よって、全球モデルとメソモデルでは、積雲対流過程を扱うパラメタリゼーションの手法が異なり、それによって異なる降水予測結果をもたらす要因が生じるので、「非常に小さい」とは言えません。

(b) 正

メソモデルの予報領域は、日本周辺に限られています。そのため、領域外の情報、すなわち側面境界の情報は、

全球モデルの予測結果を用いています。

したがって、全球モデルに予測誤差がある場合、メソモデルの予測もその誤差の影響を受けることになります。

【類題】平成26年度第2回試験・問6(b) 平成20年度第2回試験・問6(a)

(c) 正

総観規模スケールの現象を扱う全球モデルでは,静力学平衡の近似を用いて計算します。しかし、静力学平衡の近似では、鉛直方向の運動方程式は考慮されていないので、鉛直p速度の大きさを求めることはできません。そのため、本文内容どおえい、水平方向の運動方程式と連続の式を用いて鉛直p速度を求めています。

【類題】平成16年度第2回試験・問6(d)

問6

②

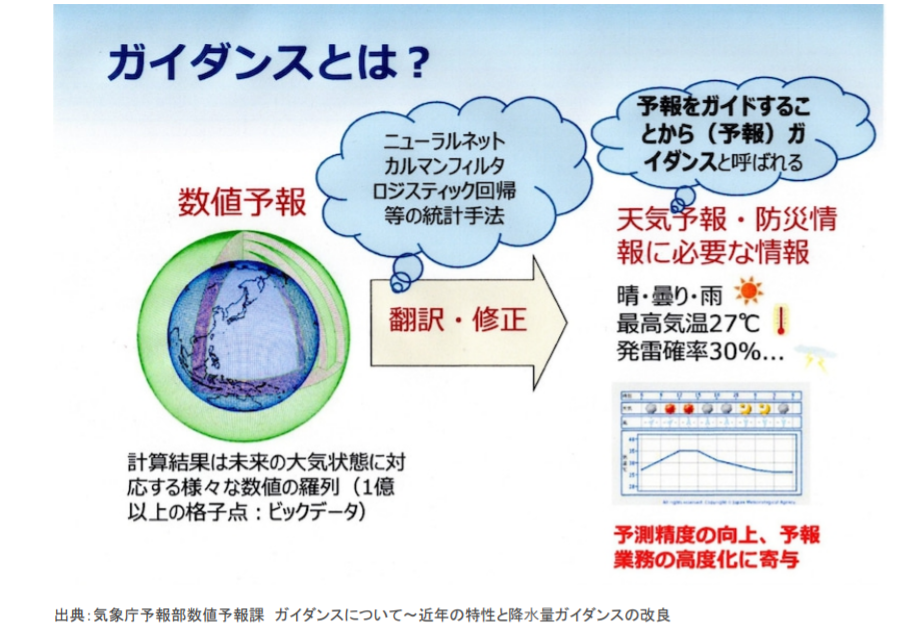

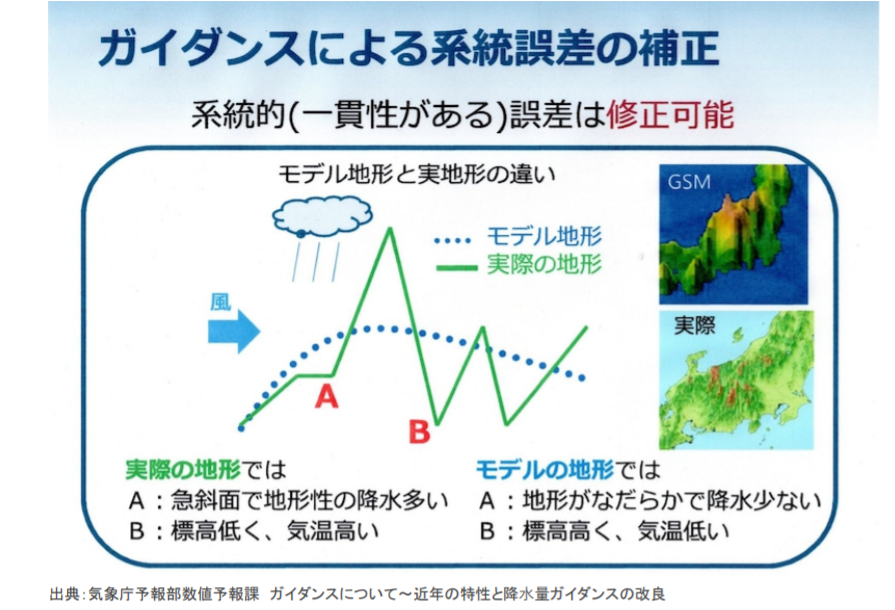

(a) 正

「数値予報モデルの系統誤差」の例として、「モデル地形の粗さ」による誤差があり、実際の地点よりも気温が一定方向に高めに出たり低めに出たりします。ただ、一定方向に規則的に現れる傾向のある誤差で原因が特定できるため、天気予報ガイダンスで補正することができます。

一方、例えば、台風の進路予測や高・低気圧の位置のズレ、前線の位置のズレといった時間的・空間的な誤差は、その時々により誤差の原因が変わる(ランダム誤差)ため、天気予報ガイダンスで誤差を補正することはできません。

【類題】平成27年度第1回試験・問6(a) 平成23年度第1回試験・問7 平成21年度第1回試験・

問11(b)

(b) 誤

ガイダンスは、過去の事例(データ)をもとに作成されるものなので、発生頻度の低い現象を適切に予測するのは困難です。

カルマンフィルターを用いた天気予報ガイダンスの例に「降水量ガイダンス」があります。ガイダンスでは、過去のデータをもとに統計的関係を用いて予測しているため、発生頻度の低い局地的な大雨があると、そのあとは、降水量を過大に予想する傾向が現れ、適切に予測することが困難になります。

【類題】平成27年度第2回試験・問6(b) 平成26年度第1回試験・問7(b) 平成24年度第2回試験・問7(d)

(c) 正

ニューラルネットワークは、目的変数(被予測因子)と説明変数(予測因子)の関係が非線形であっても取り扱うことができます。たとえば、ある説明変数がしきい値を境に現象の振る舞いが大きく変化する場合などは、カルマンフィルターなどの線形な予測式では取り扱うことができませんが、ニューラルネットワークでは可能です。ただ、説明変数の目的変数に対して、どの項がどの程度寄与しているのかが分かりにくいため、予測結果の根拠を把握することは困難となります。

問7

①

(a) 正

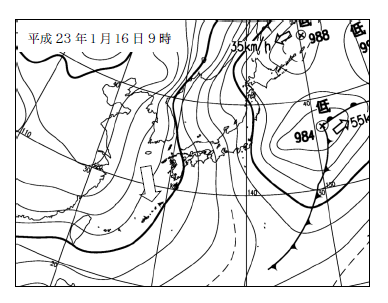

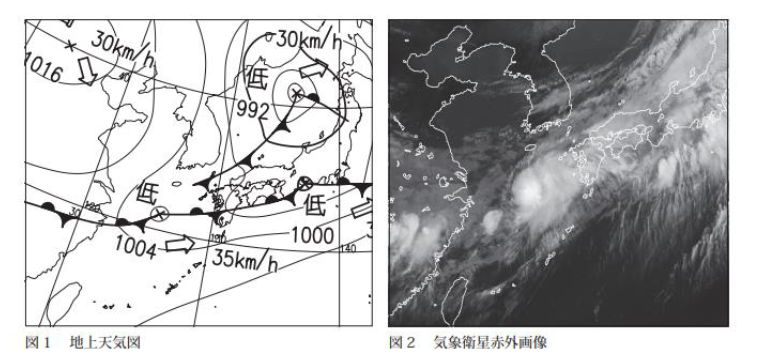

領域Aの筋状雲は、北西から南東方向に北西の季節風とほぼ平行に走向しています。大陸からの強い寒気

が相対的に暖かい海上に流れ込むと、大気下層で鉛直安定度が悪くなり、海面から水蒸気と顕熱が供給さ

れて対流が起こり、筋状雲が発生します。

(b) 正

領域Bは、周囲の雲域に比べて白い帯状の雲域となっています。本文にある「JPCZ」とは、日本海寒帯気団収束帯の略称で、朝鮮半島北部の長白山脈付近で分流した季節風が日本海上で合流(収束)し、そこで上昇流が強まり、周囲の雲域よりも発達した対流雲域となります。このような雲域では、積乱雲を伴って、顕著な降雪(強い雪)・雷・突風などを引き起こすことがあります。

(c) 正

領域Cでは、大気下層で北西の季節風に対してほぼ直交する走向をもつ筋状雲が見られます。このパターンは「Tモード」と呼ばれ、朝鮮半島北部の山岳の風下側から北陸沿岸にかけて、しばしば大規模なTモードの雲パターンが見られます。ちなみに、領域Aのような雲パターンをを「Lモード」と言います。Tモードの雲もLモードの雲も、大気下層の平均的な吹き出しの方向に移動します。

【類題】平成27年度第1回試験・問9

問8

④

(a) 誤

温暖前線面は、寒冷前線面に比べ傾きが緩やかで、前線面に沿って暖気はゆっくり上昇します。このため、一般的に温暖前線面では、乱層雲など層状性の雲が発生し、降水強度もあまり強くなりません。しかし、温暖前線上とその直近では、下層で強い収束があると上昇流が強化され、積乱雲が発生することがあります。また、温暖前線面を上昇する暖気が非常に高温多湿であると、対流活動が顕著となり、積乱雲が発生して寒冷前線付近で起こるような激しい雷雨となることがあります。

【類題】平成26年度第1回試験・問10(a)

(b) 誤

寒冷前線に伴う降水域は、温暖前線の降水域に比べて、一般に幅が狭くなります。寒冷前線は、寒

気が暖気の下に入り込み、暖気を押し上げながら移動します。したがって、前線付近の降水域は狭く、

対流雲が発生して激しい降水となり、雷・突風・ひょうを伴うことがあります。

(c) 誤

西日本以西の梅雨前線は、一般に大気下層における南北の温度傾度は小さく、水蒸気量の南北傾度は大きくなります。

【類題】平成21年度第2回試験・問10(a)

(d) 正

梅雨前線の南側では、南よりの非常に暖かく湿った空気が流れ込み、前線活動が活発となって大雨になることがあります。この大雨の際には、前線の南側の大気下層で強い風が観測されます。この強風帯を「下層ジェット」と言います。

【類題】平成28年度第1回試験・問11(b) 平成24年度第1回試験・問11(d) 平成21年度第2回試験・問10(d)

問9

③

(a) 正

ダウンバーストとは、積乱雲から落下する降水粒子による空気の引きずり降ろし効果と、雲底高度より下層に

おける降水粒子の蒸発による空気の冷却効果などで、冷気の強い下降気流が生じる現象のことを言います。

ダウンバーストによる突風が地表面にぶつかり水平発散するので、被害地域の形跡は、円形や楕円形の発散

性の分布となります。

(b) 誤

ダウンバーストにより吹き出した風が水平方向に広がる範囲は、水平スケールにより、マクロバースト(広がり

4㎞以上で最大瞬間風速50m/s程度)とミクロバースト(広がり4㎞未満で最大瞬間風速75m/s程度)

の2種類に分類されます。

【類題】平成27年度第2回試験・問9(b) 平成24年度第1回試験・一般問9(d)

(c) 誤

雲底の下の大気が乾いているほど、降水粒子の蒸発や気化昇華が盛んになり、潜熱の吸収によって周辺の空

気は強く冷却されます。 結果として、空気の密度が大きくなるため(=空気が重くなるため)雲底の下での下

降気流は強くなります。

【類題】平成24年度第1回試験・一般問9(c)

問10

④

(a) ウ

図ウでは、トラフが朝鮮半島付近から東シナ海にのびています。(a) の文中に「低気圧が日本海中部にほぼ停

滞しており」とあるので、低気圧はこのトラフに対応していると考えられます。また、5220mの等高度線より南

側では等高度線の間隔が狭いのに対し、北側では、5160mの等高度線の間隔が広いことから、日本海中部

付近では、相対的に風が弱いことが考えられ、「低気圧が日本海中部にほぼ停滞」という文言とも矛盾しませ

ん。したがって、ウとなります。

(b) ア

図アでは、太平洋から東シナ海にかけて、負の渦度域が広がっており、太平洋高気圧の勢力の目安となる

5880mの等高度線が確認できます。このことから、図アは、梅雨期から夏の時期と推定できます。また、太平

洋高気圧の北側に位置する山陰沖から北日本にかけては、いくつかの強い正渦度域があり、これが太平洋高

気圧の北側に停滞する梅雨前線と考えらます。「前線の活動が活発になっている」という文言とも矛盾しない

ので、アが正解となります。

(c) イ

図イでは、東北から北海道南部にかけて負の渦度域で、その他は、概ね正の渦度域となっています。また、黄

海から東シナ海には、浅いながらもトラフが見られます。(c)の文中には「九州の南に発達中の低気圧があり」

とあるので、その西側にはトラフがあるはずです。これが図イに見られる黄海から東シナ海にかけてのトラフに

当たります。また、「北日本の一部を除き全国的に雨や雪」であることと、正渦度領域と負渦度領域の広がりと

も矛盾しません。よって、イとなります。

問11

②

(a) 正

台風の暴風域とは、台風の周辺で、平均風速が25m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場

合に、吹く可能性のある領域を指します。

【類題】平成23年度第2回試験・問8(d) 平成21年度第2回試験・問11(a) 平成20年度第1回試験・

問13(c)

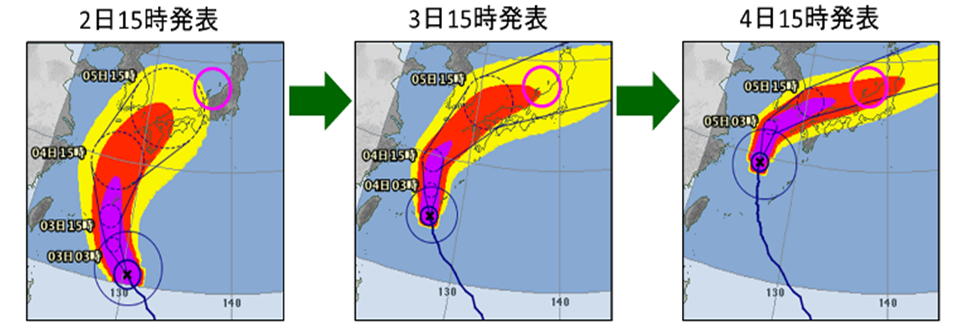

(b) 誤

気台風の暴風域に入る確率は、「暴風域に入る確率(分布表示)」として発表されます。暴風域に入る確率が、

黄色で示されている範囲が5〜30%、赤色で示されている範囲が30〜70%、紫色で示されている範囲が

70〜100%として色分けされています。注意すべき点は、確率が低くても、その後に発表される予報で確率が

変わってきます。例えば、下の図のように、台風の進行方向にあたる北陸地方(円内)では、一番左の図の予報

では確率が低かったのですが、1日後の予報(中央の図)、2日後の予報(右の図)では、確率が高くなりました。

その後、この台風は北陸地方に向かって進みました。このように、台⾵の暴⾵域に⼊る確率は,時間が経過す

るとともに変わります。

(c) 正

台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としています。ただし、

小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。

【類題】平成27年度第1回試験・問10(a)

問12 削除対象

高温注意情報は、2020年度に廃止されています。

問13

④

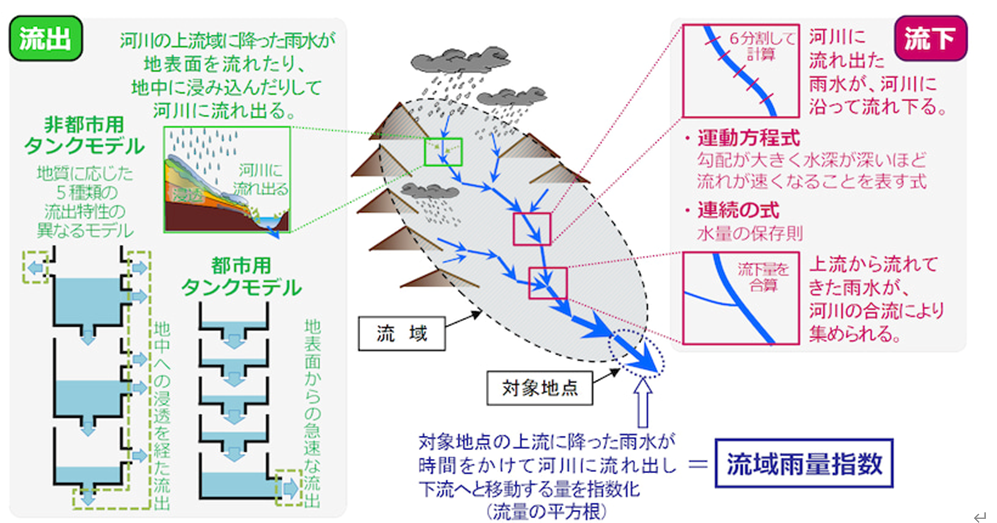

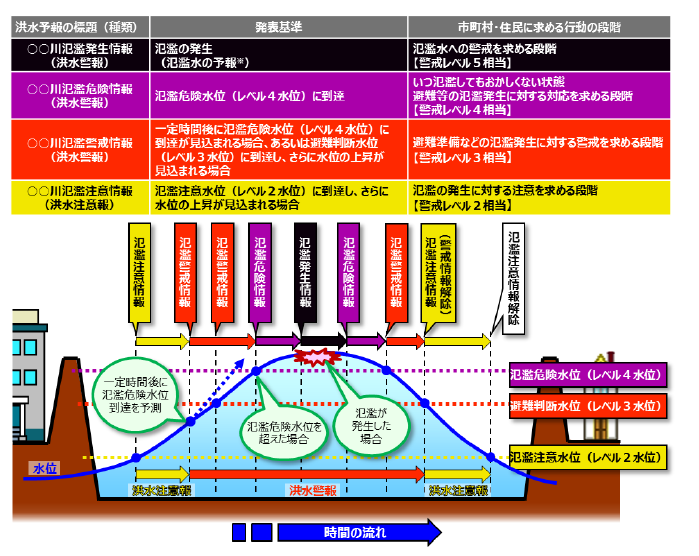

流域雨量指数とは、河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高まるかを

把握するための指標です。

流域雨量指数は、全国の約20,000河川を対象に、河川流域を1km四方の格子(メッシュ)に分けて、降っ

た雨水が、地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を、タンクモ

デルや運動方程式を用いて数値化したものです。流域雨量指数は、各地の気象台が発表する洪水警報・注

意報の判断基準に用いています。

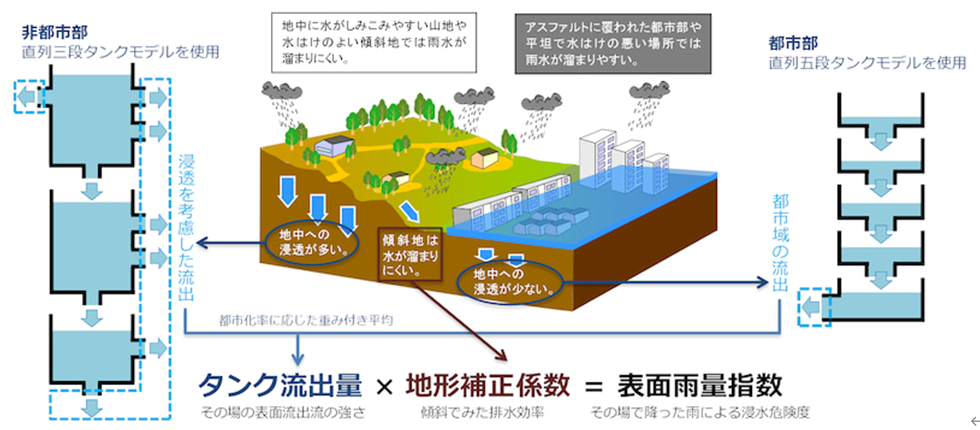

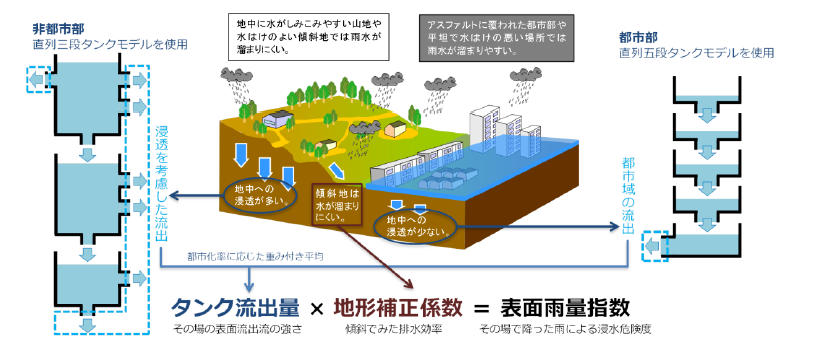

表面雨量指数とは、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標です。

降った雨が地中に浸み込みやすい山地や水はけのよい傾斜地では、雨水が溜まりにくいという特徴がある一

方、地表面の多くがアスファルトで覆われている都市部では、雨水が地中に浸み込みにくく地表面に溜まりや

すいという特徴があります。表面雨量指数は、こうした地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降

った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値化したものです。表面雨量指数は、

各地の気象台が発表する大雨警報(浸水害)・大雨注意報の判断基準に用いています。

(a) 洪水注意報

「流域雨量指数が20に達することが予想され、その後も流域雨量指数が20~25で推移する予想となって

いる」ので、A市の洪水警報・注意報の発表基準の流域雨量指数基準に着目すると、「M川流域雨量指数=

20」という洪水注意報基準に達していることがわかります。また、最大でも流域雨量指数が25ですので、洪

水警報基準には達しない予想になっていることもわかります。

(b) 洪水警報

「表面雨量指数が25、流域雨量指数が30になる予想」なので、複合基準では、表面雨量指数は、洪水注意

報の20を超えていますが、流域雨量指数は、洪水警報基準の30に達する予想になっています。

(c) 洪水警報

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気象庁は国土交通

省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示

した洪水の予報を行っています。これを「指定河川洪水予報」と呼んでいます。

指定河川洪水予報の標題には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の4つがあり、

河川名を付して「○○川氾濫注意情報」「△△川氾濫警戒情報」のように発表します。

問題文で「氾濫警戒情報」が発表されたことから、洪水警報が発表されると判断できます。

【類題】平成26年度第1回試験・問13

問14

①

(a) 正

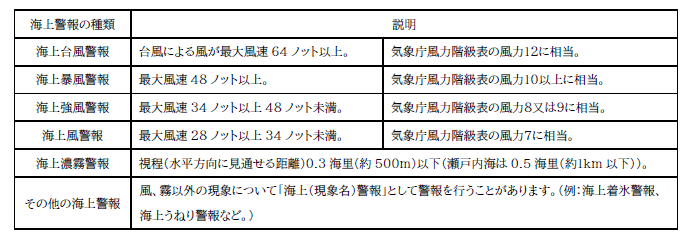

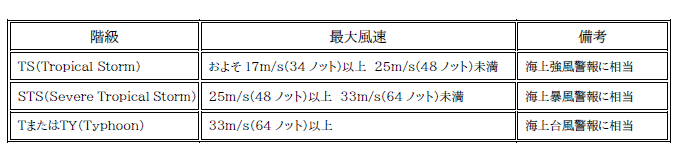

中心付近の最大風速が34ノット以上の熱帯低気圧を台風といいます。 海上強風警報の基準は、最大風速

34ノット以上48ノット未満であり、これが発表されるということは、現時点で熱帯低気圧(TD)であっても、

24時間以内に最大風速が34ノット以上になると予測していることを意味しています。

【類題】平成22年度第2回試験・問9(b)

(b) 誤

海上濃霧警報は、視程が約500m以下の状態になっているか、または24時間以内にその状態になると予想

されるときに発表されます。ただし、瀬戸内海では、視程が約1km以下となります。

【類題】平成22年度第2回試験・問9(d)

(c) 誤

海上台風警報は、台風による風がすでに最大風速64ノット以上になっているか、または、24時間以内に最

大風速が64ノット以上が予想される場合に発表されます。海上台風警報は、「台風による風」が対象になって

いる点に注意が必要です。

仮に温帯低気圧として最大風速が64ノット以上になっている、または24時間以内に64ノット以上になると予想されていても、台風ではないので、最大風速が48ノット以上の海上暴風警報が発表されます。

【類題】平成26年度第2回試験・問12(d)

(d) 誤

現時点で階級がTS(風速34ノット以上48ノット未満)の台風であっても、24時間以内に発達して、風速が

64ノット以上に達すると予想されるのであれば、 海上台風警報が発表されます。

問15

⑤

(a) 誤

図Aで、日本付近は負偏差域となっています。これは、500hPa高度が平年よりも低いことを示します。地

上(海面)と500hPa高度との層厚の大小を決めるのは気層の平均気温なので、負偏差ということは、平年よ

りも層厚が小さい、つまり、平年よりも気温が低い傾向になると判断できます。

図Bでは、ユーラシア大陸で正偏差が大きいことからシベリア高気圧が平年よりも強く、北太平洋にある低気

圧の負偏差が大きいため、西高東低の冬型の気圧配置が平年よりも強い傾向にあることがわかります。大陸

からの北西の季節風も強まるため、寒気も南下しやすくなり、日本海側では、山地を中心に大雪を降らせ、降

水量が多くなります。一方、東日本の太平洋側では、平年に比べて晴れる日が多くなると判断できます。

(b) 正

図Aで、西日本でも強い負偏差域にあるので、平年より気温が低くなりやすいと判断できます。

(c) 誤

冬型の気圧配置が強まると、沖縄・奄美では,季節風が東シナ海を吹走しながら顕熱と水蒸気(潜熱)の供給

を受けるため、日本海と同様に筋状雲を発生させます。このため、沖縄・奄美など南西諸島では、平年に比べ

て曇りや雨の日が多くなります。

第53回(令和1年第2回)

問1

⑤

(a) 誤

地上気象観測において、風速とは平均風速を指すことが多く、観測時前

10 分間の平均値を算出してその時刻

の値としています。例えば、観測時が 9 時とすると、 8 時 50 分から 9 時 00 分の 10 分間の平均値を求めて 9

時の値とします。

【類題】平成26 年度第 2 回試験・専門問 1(b)

(b)誤

前10 分間の観測を 1 分ごとに見ると、 9 時 00 分~ 9 時 05 分が 4m/s 、 9 時 05 分~ 9 時 08 分が 10m/s 、

9 時 08 分~ 9 時 10 分が 5m/s となっています。平均を求めると、4.0× 5 分間+ 10.0 × 3 分間+ 5.0 × 2 分間= 60 60 ÷ 10 6.0(m/s) が風速となります。

(c)誤

日最大風速は、該当日における

1 分ごとに算出した風速の最大値です。「この図の時間帯に日最大風速が観測

されたとすると」とあるので、図におけるその起時、つまり何時何分の風速が最も大きいかを探してみます。前

10 分間の平均風 速が最も大きい時間帯は、 9 時 05 分~ 9 時 10 分の 10.0m/s 、 9 時 10 分~ 9 時 15 分の

5.0m/s を含む時間帯であることがわかります。したがって、日最大風速が観測された起時は、 9 時 15 分とな

ります。

問2

②

(a) ア

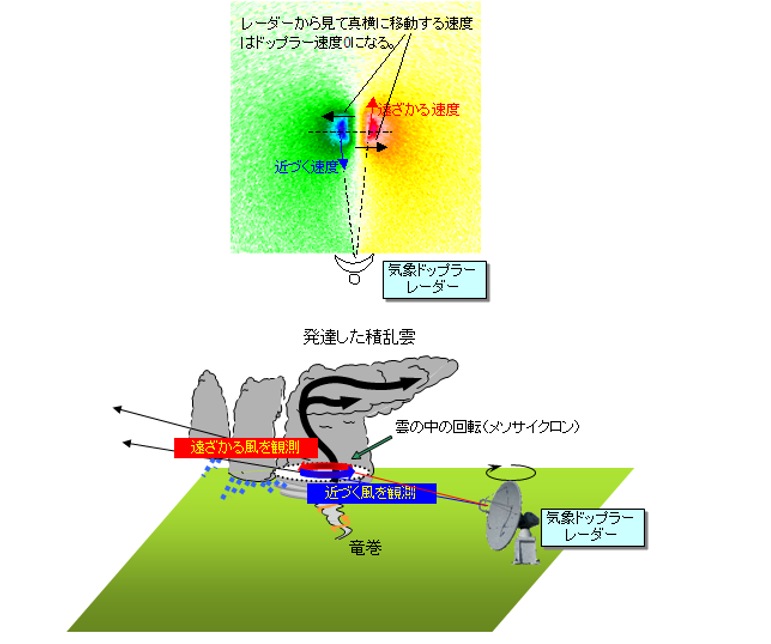

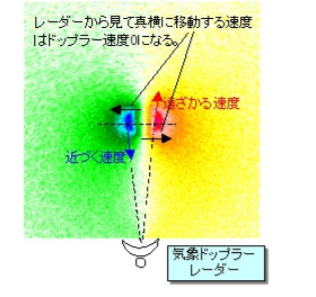

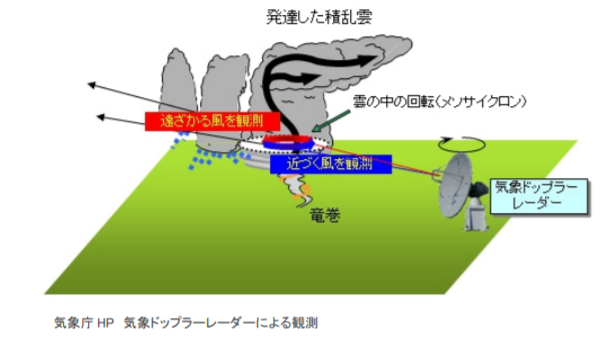

気象ドップラーレーダー観測は、アンテナを回転させながらパルス状の電波を発射して雨や雪といった降水粒子に反射して戻ってきた電波から分析することで降水強度や降水域の動きを観測する方法です。したがって、ドップラーレーダーの観測対象は、アの「降水強度分布」となります。ちなみに、気象ドップラーレーダーは、動径速度(レーダーに近づくか遠ざかるかの動き)が得られるだけで、風向風速を求められるわけではありません。

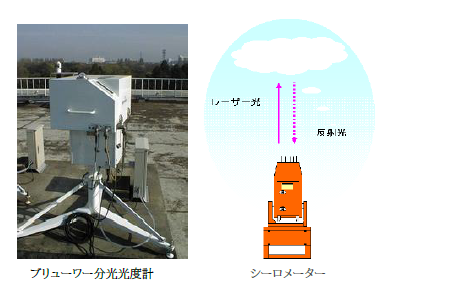

(b) イ

ブリューワー分光光度計は、太陽光の波長毎の強度を測定し、オゾンに吸収されやすい波長の紫外線と、吸収されにくい波長の紫外線の強度比を地上で測定することによって、上空のオゾンの総量を観測する機器です。札幌・館野・那覇でこの機器を使って観測しています。したがって、ブリューワー分光光度計の観測対象は、オの「上空のオゾン量」となります。

(c) ウ

シーロメーターとは、雲高測定器ともいい、上空へレーザー光を発射して雲底に反射して戻ってくるまでの時間から雲底の高さを観測する機器です。空港の上空に低い雲があると、航空機の発着に影響を及ぼすため、主に空港に設置されています。したがって、シーロメーターの観測対象は、ウの「雲底の高さ」となります。

問3

②

(a) 誤

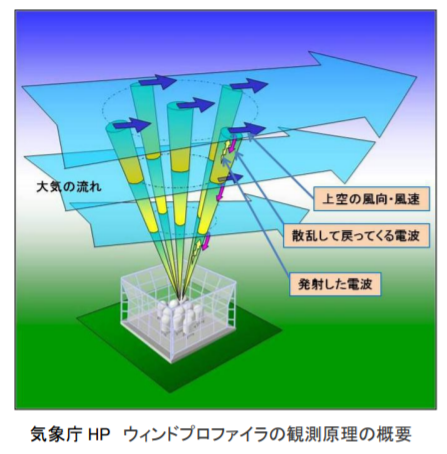

ウィンドプロファイラ観測では、大気の乱れ等で散乱されて戻ってきたときの電波の周波数の違い(周波数偏移)

の情報を利用して、上空の風向風速を測定します。

【類題】平成 23 年度第 1 回試験・専門問 2(a) 平成 20 年度第 2 回試験・専門問 2(a)

(b)正

雨が降っている場合、雨粒の落下速度(下降速度)が測定されます。大気の鉛直速度は観測でき

雨が降っている場合、雨粒の落下速度(下降速度)が測定されます。大気の鉛直速度は観測できませんません。。 【類題】平成【類題】平成2323年度第年度第11回試験・専門問回試験・専門問2(b)2(b) 平成平成2222年度第年度第11回試験・専門問回試験・専門問2(c)2(c)

(c) 誤

大気が乾燥しているときは、大気中の水蒸気量

大気が乾燥しているときは、大気中の水蒸気量が少ないので、が少ないので、⼤気の乱れによる散乱⼤気の乱れによる散乱が起こりにくくなります。が起こりにくくなります。このため、高気圧このため、高気圧に覆われているときなどに覆われているときなど乾燥した領域では観測可能高度が低くなります。乾燥した領域では観測可能高度が低くなります。

(d) 誤

ウィンドプロファイラは、高度高度300m300mごとにごとに1010分間隔で分間隔で観測します。接地境界層(接地層)の厚さは観測します。接地境界層(接地層)の厚さは、、50m50m~~100100m程度m程度なのでなので、ウィンドプロファイラ観測では、ウィンドプロファイラ観測では、接地境界層の風の詳細な鉛直構造を把握でき接地境界層の風の詳細な鉛直構造を把握できませんません。

(d) 誤

ウィンドプロファイラは、 高度 300m ごとに 10 分間隔で 観測します。接地境界層(接地層)の厚さは 、 50m

100 m程度 なので 、ウィンドプロファイラ観測では 、 接地境界層の風の詳細な鉛直構造を把握でき ません 。

問4

⑤

(a) 格子間隔

(b)積分時間間隔

CFL条件(計算安定条件)

格子間隔( m )/積分時間間隔 s 大気の流れの速さ m/s

数値予報の予測計算で行う積分時間間隔(積分計算の時間ステップ)の上限値は、ある格子から隣の格子へ現

象が移動する時間より十分に小さくする必要がある。すなわち、格子と格子の間隔が狭くなるほど、時間ステッ

プは短くなります。

◎時間ステップの上限の計算例

格子間隔が 10km 、大気の流れの速さ(風速)を 50m/s とする時の積分時間間隔の上限値は?

格子間隔( m )/積分時間間隔 (s )>大気の流れの速さ (m/s)

積分時間間隔(s)< 10000 m/ 50 (m/s)= 200 s

つまり、このときの積分時間間隔は 200 秒が上限となり、これよりも積分時間間隔が大きくなると計算が不

安定になる。ちなみに、各モデルの積分時間間隔は、全球モデルが400 秒、メソモデルが 20 秒、局地モデル

が8 秒です。

数値予報モデルを使って予測計算を行う際には、「ごく短時間先の状態を求める」という作業の繰り返しで求め

られます。「ごく短時間先」の長さのことを「積分時間間隔( 時間 ステップ)」といい、この値を大きくすると、計算

が不安定になり、予測計算の続行が不可能になってしまうこともあります。 数値予報モデル の 格子間隔を短く

した場合は、積分時間間隔も短くする必要があります。

なお、

本 問題で は、 式の右辺が「速さ(速度)」なので 、 その単位は m/s であり、ここから、「格子間隔( m )」が分子、「積分時間間隔( s )」が分母である と判断することもできます。

(c) 40 秒

問題文に「風速が50m/s 」とあ る ので、「格子間隔/積分時間間隔」の値が 50 よりも大きいことが条件です。

すなわち、

格子間隔(m )/積分時間間隔 (s )>大気の流れの速さ( m/s)

2000(m)/積分時間間隔 (s)> 50 m/s

を満たす値になります。

計算すると、

積分時間間隔(s)2000 m/ 50 m/s

積分時間間隔(s) 40 s

よって、40 秒より短くする必要があります。

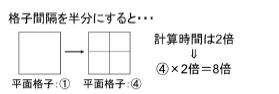

(d) 8倍

「水平分解能が 2 倍に する」ので、以下のようになります。

東西方向に並んだ格子間隔が半分になると同時に、南北方向に並んだ格子間隔も半分になります。 格子点数は

2 倍になるので、水平方向の格子点数は 2 倍× 2 倍で 4 倍です。さらに、積分時間間隔も半分にする必要があ

るので、こ計算回数は 2 倍になります。 よって、 4 倍× 2 倍で、 8 倍の計 算量が必要となります。

問5

①

(a) 正

数値予報が直接予測しない要素の予測値

には 、降水確率や視程などが あります。

(b) 正

頻度バイアス補正とは、対象となる現象の頻度について、予測頻度を実況頻度に合わせるように、予測値を修

正することです。

実況における「弱い雨」と「激しい雨」の頻度を比べた場合、弱い雨の頻度のほうが多くなります。 ガイダンスは 、過去の 実況 データを 基に して作成されるため、予測誤差を 軽減しようとすると、例えば、 降水量ガイダンス の場合、 雨の予測が弱めに偏ってしまう傾向があります。 つまり、弱い雨の予測頻度が実況頻度より多くなり、激し

い雨の予測頻度が実況頻度よりも少なくなってしまいます。 そこで、予測頻度が実況頻度と同じになるように

予測値を修正することで、激しい雨のような発生頻度の少ない現象に対 しても 補正 すること ができます。これ に

より、 激しい雨の捕捉率を高めること ができますが、 同時に空振り率 が 増 してしまいます 。

【参考】気象庁予報部

【参考】気象庁予報部 数値予報課報告・別冊第数値予報課報告・別冊第6464号号『『ガイダンスの解説』ガイダンスの解説』2018年 P78~~80

(c)正

数値予報の系統誤差は、場所や時刻、対象時刻、予報時間、季節などで変化するため、11つの予測式ですべてつの予測式ですべてに対応することはできません。そのため、条件によって予測式の係数を複数使っています。これを層別化と呼んに対応することはできません。そのため、条件によって予測式の係数を複数使っています。これを層別化と呼んでいます。層別化はでいます。層別化は、、気温、降水、風、発雷確率など多くのガイダンスで使われています。気温、降水、風、発雷確率など多くのガイダンスで使われています。

例えば、数値予報の気温予測が、日中では実況に対して負のバイアス、夜間では実況に対して正のバイアスを持つ場合は時刻で層別化することで、その特性に応じた適切な誤差の補正が期待できる持つ場合は時刻で層別化することで、その特性に応じた適切な誤差の補正が期待できるます。

問題文には「層別化は、時刻、季節などにデータを分けて学習して、係数を求め、予測に利用する手法である。」別化は、時刻、季節などにデータを分けて学習して、係数を求め、予測に利用する手法である。」ととあるので、あるので、下線部の内容も正しいと判断できます。下線部の内容も正しいと判断できます。 つまり、昼と夜で異なるバイアスを持つ場合においても、つまり、昼と夜で異なるバイアスを持つ場合においても、時刻で層別化することにより、適切に予測できるということです。時刻で層別化することにより、適切に予測できるということです。

【参考 】 気象庁予報部 数値予報課報告・別冊第 64 号 「ガイダンスの解説 」 P 22

問6

②

(a) 正

「系統的な誤差」とは、ある決まった一定の傾向を持つ誤差のことで、予測値と実測値の差が原因で生じる誤差

です。例えば、数値予報モデルの地形は、実際の地形と 比べて粗いため、ある観測地点において気温を予測す

る場合、モデル地形の標高が実際の地形標高より高い場合、気温の予測値がいつも低い傾向になります。ただ

し、誤差の原因がいつも一定の傾向を持つものなので、このような誤差は修正することが可能です。

【類題】平成30 年度第 2 回試験・専門問 5(b)

(b) 正

局地モデルは解像度が高く、水平規模が10 数 km 程度の現象までが予測可能 です。よって、 発達した積乱雲

による ⼤⾬などの局地的な現象をある程度表現でき 、降水 域の形状や降水のピーク値 も ある程度予測 可能で

す。

しかし、その予測結果については、位置のずれや時間のずれは考慮する必要があります。なお、個々の積乱雲を予測することは、局地モデルにおいてもできません。

【参考】気象等の情報を扱う事業者等を対象とした講習会「局地モデル(LFM)の特性と利用上の留意点について」気象庁予報部数値予報課 2013年 P13~15

(c) 誤

全てのメンバーの予報を平均した予報結果よりも、精度の高いメンバーが存在します。ただ、予測が出力された時点では、どれがそのメンバーであるかを知ることはできません。このため、メンバー全体から無作為に1つのメンバーを選ぶよりも、アンサンブル平均を採用したほうが、個々のメンバー間のばらつきを打ち消すことになるので、精度が高くなります。

問7

⑤

(a) 誤

寒冷低気圧の中心付近は、上空に寒気を伴うので、暖気の流れ込みがなく、温暖前線や寒冷前線を伴うことはありません。

(b) 正

寒冷低気圧は、地上天気図では不明瞭で、小低気圧や低圧部として解析されますが、高度が増すにつれて、閉じた等高度線が見られ、明瞭な低気圧性循環が解析されます。

【類題】平成28年度第2回試験・専門問6(a) 平成24年度第1回試験・専門問10(c)

(c) 誤

寒冷低気圧の中心付近では、対流圏界面高度が低くなっており(気層の気温が低く層厚が小さくなるため)、その上の下部成層圏では、逆に周囲に比べて気温が高くなっています。

【類題】平成30年度第1回試験・専門問8(c) 平成28年度第2回試験・専門問6(b)

(d) 正 寒冷低気圧の南東から東側にかけて、下層では低気圧性循環に伴う暖湿空気が流れ込みます。上空には寒気があるため、大気の鉛直安定度が悪くなり、積乱雲が発達しやすくなります。

【類題】平成28年度第2回試験・専門問6(d) 平成24年度第1回試験・専門問10(d)

問8

④

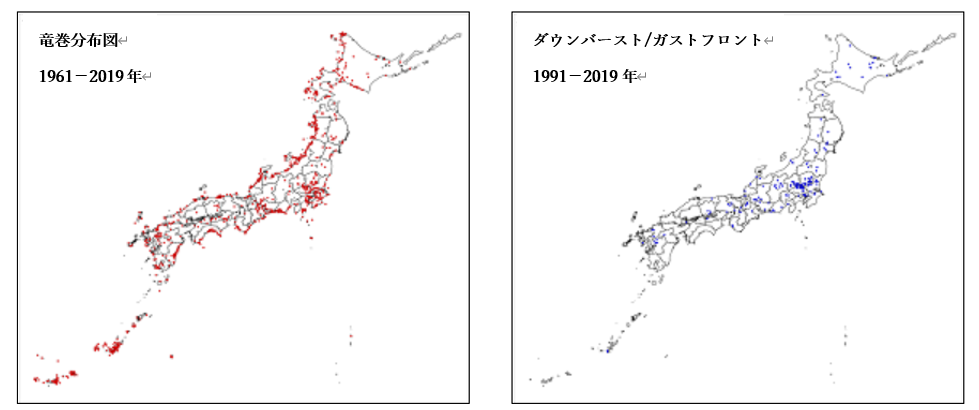

(a) 誤

竜巻は沿岸部で多く確認される傾向がみられますが、ダウンバーストやガストフロントにはそのような傾向はみられません。

(b) 正

積乱雲に伴う冷気外出流と暖湿空気がぶつかる部分を「ガストフロント」といいます。ここで上昇流が生じることで、新たな積乱雲が発生することがあります。

【類題】平成30年度第1回試験・一般問9(d) 平成24年度第1回試験・専門問11(b)

(c) 正 にんじん状雲の先端部は、下層の暖湿空気が収束する場となっていて、そこで発生した積乱雲により顕著現象が生じます。

【類題】平成29年度第2回試験・専門問6(d)

問9

⑤

(a) 正

領域Aは、赤外画像で暗灰色に写っており、雲頂高度が低い雲であることが分かります。また、可視画像では、灰色に写り、雲の表面も滑らかです。よって、層雲または霧であると判断されます。

【類題】平成29年度第2回試験・専門問6(b) 平成28年度第2回試験・専門問7(c)

(b) 正

領域Bは、可視画像で暗く、赤外画像で明るく写っているので、上層雲と判断できます。地形性巻雲は、山頂付近から対流圏上部までほぼ安定成層を成し、風向がほぼ一定のときに発生します。こうした条件では、山岳により励起された波動が上層まで伝わり、上層が湿っていれば波動による上昇流域で地形性巻雲が発生します。奥羽山脈の風下側(東側)は、地形性巻雲の発生しやすい場所の1つです。

【類題】平成28年度第1回試験・専門問7 平成26年度第1回試験・一般問4(d)

(c) 正

領域Cは、赤外画像で白く写っていることから、雲頂高度の高い雲となります。一方、可視画像では、表面が暗いので巻雲と判断でき、さらにそれを透かして下には波状雲が見られます。この領域は、標高の高い山岳が連なっていることから、巻雲の下で山岳波に伴った波状雲が発生していることが考えられます。

【類題】平成28年度第1回試験・専門問7

(d) 正

領域Dは、可視・赤外画像ともに明るく写っている部分があるので、積乱雲を含む雲域と判断できます。

問10

④

(a) ウ

日本海を東進する低気圧の東側にあり、6 時間後にダウンバーストと思われる突風が観測されたことから、この時点で鉛直安定度が悪かったと考えられます。ウでは、地表から700hPa付近まで高度が増すとともに相当温位が低くなっていることから、対流不安定な成層であることがわかります。

【類題】平成23年度第2回試験・専門問6(c)

(b) ア

問題文に「雪やみぞれが観測されている」とあり、季節は冬です。冬季は、気温が低いので飽和水蒸気圧が低く、夏季に比べて大気中に含まれる水蒸気量が少なくなります。水蒸気量が少ないと、凝結後の空気塊の上昇高度は相対的に低くなるので、温位と相当温位の差は小さくなります。それに該当するのがアです。また、アでは相当温位と飽和相当温位の差も小さくなっていますが、これは空気が湿潤(飽和に近い)ことを意味しており、雪やみぞれが降るような状況と対応しています。

(c) イ

移動性高気圧に覆われた内陸部にあり、周辺は広く晴れているので、夜間に接地逆転層がでます。イでは、地表付近に逆転層が見られます。また、相当温位と飽和相当温位の差が大きくなっています。飽和相当温位とは、現在未飽和の空気塊が水蒸気量以外は変化せずに飽和状態になると仮定した場合の相当温位のことです。相対湿度0%の時の「相当温位」は「温位」であり、相対湿度100%の時の「相当温位」は「飽和相当温位」ということになります。つまり、相当温位は、乾燥しているほど温位に近づき、湿っているほど飽和相当温位に近づきます。この事例では、相当温位は、温位に近いので、空気が乾燥していることを示しており、移動性高気圧に覆われて晴れていることと対応しています。

問11

②

(a) 正

台風は、傾度風なので、地表面摩擦の影響を受けなければ、等圧線に沿って風が吹きますが、大気境界層内では、地表面摩擦が生じるので、風は、高気圧側から低気圧側(台風の中心)に向かって等圧線を斜めに横切るような形で吹き込みます。

【類題】平成30年度第1回試験・一般問6(a)(b) 平成29年度第1回試験・専門問11(c)

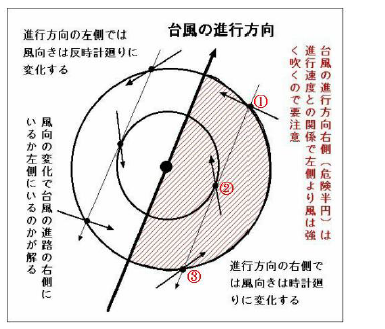

(b) 正

下図のように、台風の進行方向の右側では、時間経過(①→②→③)とともに風向が時計回りに変化します。

【類題】平成29年度第2回試験・専門問11(c)

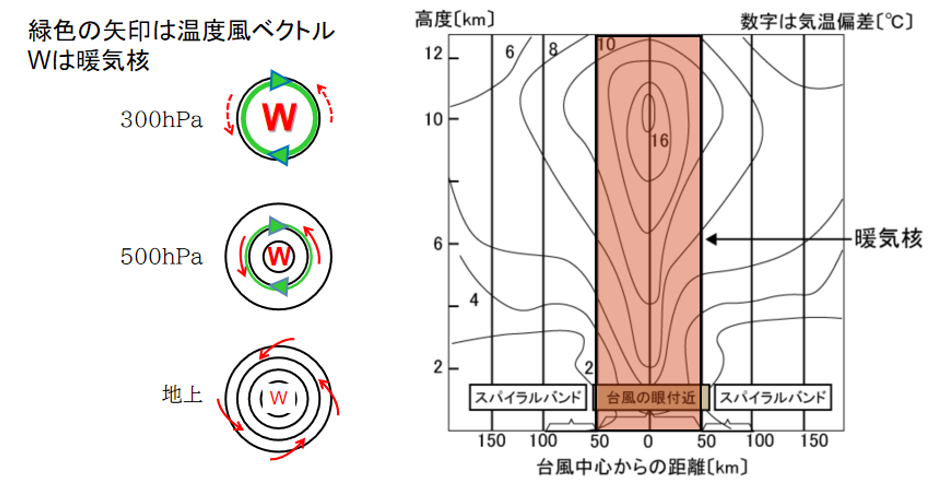

(c) 誤

等圧線の接線方向の風速は、台風の中心付近の大気境界層上端付近で最も大きくなります。それより高度が高くなるにつれ、風速は次第に弱まります。台風の中心付近にある暖気核が上層ほど大きくなるため、その暖気核を右に見て生じる時計回りの温度風が上層ほど強まり、台風の反時計回りの風速が弱められるからです(下図参照)。

【類題】平成28年度第1回試験・一般問9(a) 平成25年度第2回試験・専門問12(a)(d)

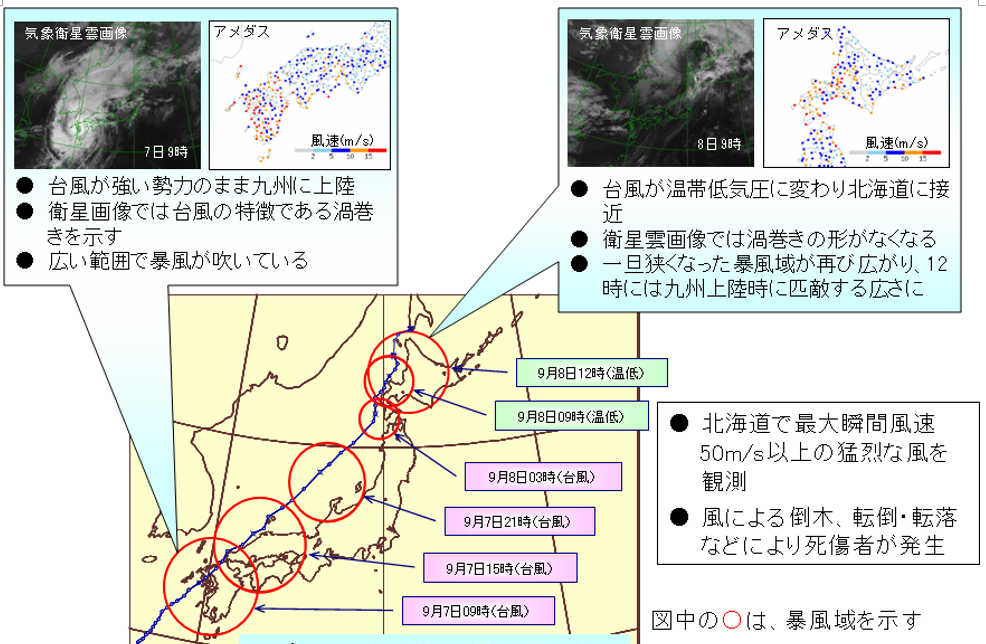

(d) 正

そのとおりです。多くの台風は温帯低気圧になりながら弱まっていきますが、中には下図に示す2004年の台風18号のように、温帯低気圧に変わりながら再び発達する低気圧もあります。この台風は長崎に上陸した後、日本海を北東に進みながら弱まって暴風域が狭くなりましたが、北海道の西の海上で温帯低気圧に性質を変えながら再び発達し、中心から離れた帯広や釧路地方でも強風が吹きました。台風では風が強い領域は中心付近に集中しているのに対し、温帯低気圧では広い範囲で強風が吹くのが特徴です。

【類題】平成28年度第2回試験・専門問10(b) 平成26年度第1回試験・専門問14(d)

問12

①

(a) 正

そのとおりです。15時間先までの大雨の動向を降水短時間予報により把握した上で、警報や危険度分布により数時間先までの災害発生の危険度の高まりを確認することで、避難行動の判断の参考にすることができます。例えば、夜間に大雨警報(土砂災害)が発表される可能性が高い状況の場合、暗くなる前の夕方のうちに夜間から翌日明け方の大雨の動向を確認し、早めの避難行動や災害対策に役立てることができます。

(b) 正

そのとおりです。降水短時間予報は、6時間先までと7時間から15時間先までとで発表間隔や予測手法が異なります。6時間先までは10分間隔で発表され、各1時間降水量を1km四方の細かさで予報します。7時間先から15時間先までは1時間間隔で発表され、各1時間降水量を5km四方の細かさで予報します。

(c) 正

そのとおりです。7時間先から15時間先までの予測手法では、数値予報モデルのうち、メソモデル(MSM)と局地モデル(LFM)を統計的に処理した結果を組み合わせ、降水量分布を作成します。予報開始時間におけるそれぞれの数値予報資料の予測精度も考慮した上で組み合わせています。

問13

③

(a) 正

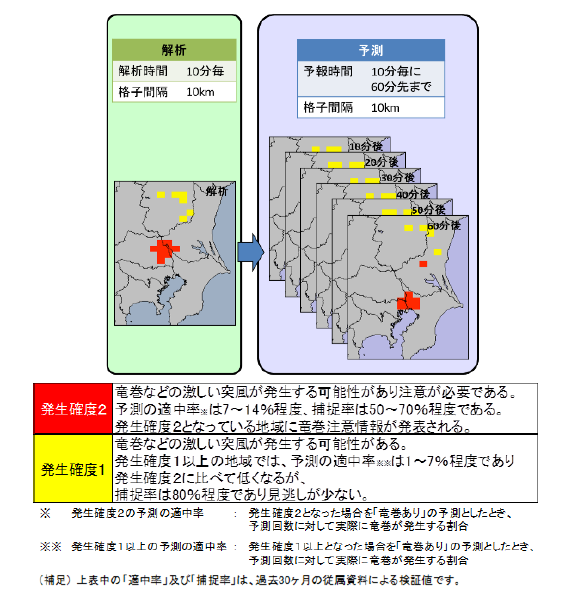

竜巻などの突風は、規模が小さく、レーダーなどの観測機器で直接実体を捉えることができません。そこで、竜巻発生確度ナウキャストでは、気象ドップラーレーダーなどから「竜巻が今にも発生する(または発生している)可能性の程度」を推定し、これを発生確度という用語で表します。

竜巻発生確度ナウキャストは、竜巻の発生確度を10km格子単位で解析し、その1時間後(10~60分先)までの予測を行うもので、10分ごとに更新して提供します。

【類題】平成26年度第1回試験・専門問9(c)

(b) 誤

⻯巻注意情報は、発⽣確度2 が現れた地域に対して発表します。

発生確度2となった地域で竜巻などの激しい突風が発生する可能性(予測の適中率)は7~14%です。発生確度2は竜巻注意情報の発表に繋がることから、できるだけ絞り込んだ予測としていますので、 発生確度1に比べて予測の適中率が高い反面、見逃し(予測できない突風事例)が多くなります。発生確度2の捕捉率が50~70%というのは、実際に発生する突風事例のうち、50~70%の事例を予測できるということであり、言い換えると見逃す事例が30~50%あるということです。

発生確度1は、発生確度2で見逃す事例を補うように設定しており、広がりや出現する回数が多くなります。このため、発生確度1以上の地域では、見逃しが少ない反面、予測の適中率は1~7%と低くなります。発生確度1以上の捕捉率は80%程度で、言い換えると見逃す突風事例は20%程度となり、発生確度2よりも少なくなります。(次ページの図を参照)

【類題】平成28年度第2回試験・専門問12(c)

(c) 正

竜巻は直径が数十メートルから数百メートルしかなく、気象ドップラーレーダーで観測されるドップラー速度の解像度では検出できません。しかし、竜巻をもたらす発達した積乱雲の中には直径数キロメートルの大きさを持つ低気圧性の回転(メソサイクロン)が存在し、この大きさの渦は気象ドップラーレーダーで検出することができます。観測されたドップラー速度に次ページの図のようなパターンが検出できた場合には、メソサイクロンが存在すると推定することができます。

【類題】平成29年度第2回試験・専門問3(b) 平成26年度第1回試験・専門問9(a) 平成21年度第

2回試験・専門問3(b)

(d) 誤

強い竜巻やダウンバーストは、雲の中に低気圧性の回転(メソサイクロンと呼ばれる)を持つ特殊な積乱雲から発生します。このような積乱雲の発達には、大気の状態が不安定であること、鉛直方向の風向・風速の変化が大きいことが必要となります。

通常の天気予報で利用する数値予報という技術では、数百キロの規模を持つ低気圧や台風の予測は可能ですが、百メートル前後と非常に規模の小さな竜巻を直接予測することはできません。しかし、前記のような竜巻を発生させやすい積乱雲が発生する大気状態となることは予測できます。 気象庁では、数値予報で予測された上空の風や気温などの分布から、竜巻などの激しい突風の発生に関連の深い指数(ここでは「突風関連指数」と呼ぶ)を計算して、竜巻などの激しい突風の予測に利用しています。

問14

③

(a) 正

問題文に、「この期間の予報区Aの見逃し率が予報区Bの見逃し率と等しいとき」とあります。「見逃し率」とは、予報を発表した回数に対して、「現象なし」と予想したのに、実況では「現象あり」となった回数の割合で、

見逃し率=予報で 「現象なし」としたが、実況で「現象あり」となった回数/予報を発表した回数

で表します。この問題では、現象あり●、現象なし〇として表します。

予報区Bの見逃し率は、予報を発表した5回のうち、「現象なし〇」と予想したのに、実況で「現象あり●」となったのは1回(2日)なので、見逃し率は、1/5 = 0.2となります。

予報区Aの見逃し率は、これと等しいということなので、2日の予報の空欄は「現象なし〇」となります。

(b) 誤

適中率は、予報が当たった回数の予報を、発表した回数で割った割合で、

適中率=予報が当たった回数/予報を発表した回数

となります。予報区AとBのそれぞれの適中率を求めると、

予報区Aで適中した(予報が当たった)日は1日、3日、4日の3回なので、3/5=0.6

予報区Bで適中した(予報が当たった)日は1日、4日、5日の3回なので、3/5=0.6

よって、降水の有無の適中率は同じになり、本文の内容は誤りです。

(c) 誤

「空振り率」とは、予報を発表した回数に対して、「現象あり●」と予想したのに、実況では「現象なし〇」となった回数の割合で、

空振り率=予想で「現象あり●」としたが、実況では「現象なし〇」となった回数/予報を発表した回数

となります。予報区AとBのそれぞれの空振り率を求めると、

予報区Aで空振りした回数は5日の1回なので、1/5=0.2

予報区Bの空振りした回数は3日の1回なので、1/5=0.2

よって、空振り率は同じになり、本文の内容は誤りです。

【類題】平成30年度第1回試験・専門問12(a)(b) 平成28年度第2回試験・専門問13(a)(d) 平成28年度第1回試験・専門問13(a)(d)

問15

④

(a) ラニーニャ現象

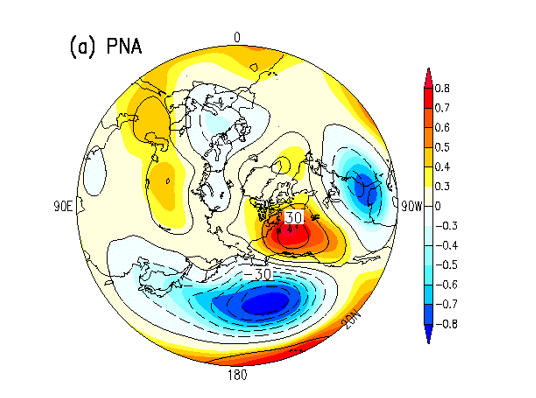

図Aに現れているのは、太平洋赤道域から北太平洋、北米大陸にかけて500hPa高度の正負の偏差域が並ぶPNA(Pacific North American)パターン(下図)で、その出現にENSO(エルニーニョ南方振動)が関係しています。また、統計的にエルニーニョ現象時の冬季に現れやすい傾向にあります。

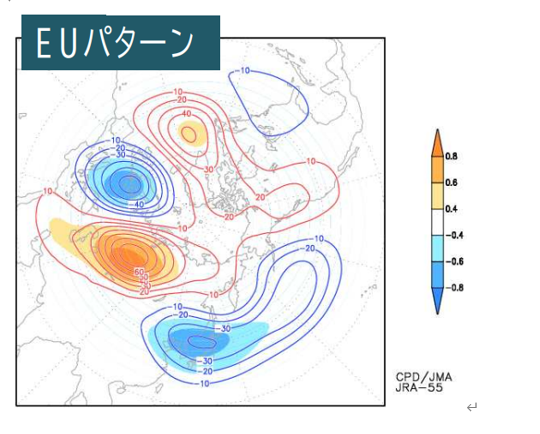

(b) ユーラシアパターン

図Bでは、に現れているのは、ヨーロッパからユーラシア大陸北部を通り、日本付近にかけて正負の高度の偏差域が波列状に並ぶテレコネクションで、ユーラシアパターン(EUパターン)と言います。寒候期に見られることが多く、90°Eのリッジの盛衰と関係しています。

北極振動とは、北極域と中緯度帯における気圧差(または等圧面高度差)の偏差のことです。平年よりも気圧差が大きい状態を「正の北極振動」、平年よりも気圧差が小さい状態を「負の北極振動」といいます。

【類題】平成24年度第2回試験・専門問15

(c) 弱く

図Bで、地上のアリューシャン低気圧中心の東側では、平年よりも気圧が高くなっています。これは、中心の東側で平年よりも低気圧の勢力が弱いことを意味しています。

第54回(令和2年第1回)

問1

⑤

(a) 誤

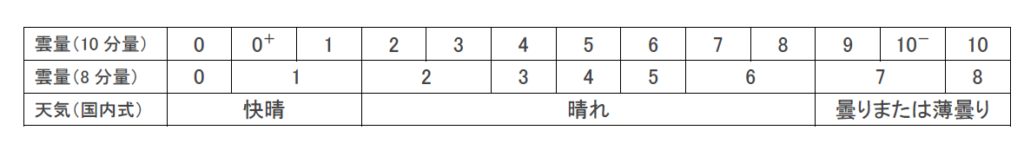

層積雲が全天の8割を覆っている、すなわち全雲量は10分の8なので「晴れ」です。

(b) 誤

中層雲の高積雲が全天の6割を覆っていて、その上に上層雲の巻層雲が広がっている状態で「全雲量が10-」とあります。なので、曇りか薄曇りになります。

「薄曇り」とは、巻雲・巻積雲・巻層雲の上層雲が主体で全天が10分の9以上覆われている場合なので、中層雲である高積雲が6割とあることから、天気は「曇り」となります。

(c) 誤

「天気」における雨とは、「雨が降っている状態」です。視界内で降雨が認められても、その場所で降っていないので、天気は「曇り」です。

(d) 誤

全天に雲がないので、天気は「雪」ではありません。地面に積もった雪が風で吹き上げられている場合、天気は「地ふぶき」です。

問2

⑤

(a)誤

気温の観測方法は、気象官署もアメダスも同じです。日射や風雨の影響を受けないように、通風筒は断熱材を挟む金属製の二重の円筒容器となっておりで、上部にファンがあり、円筒内を上向きに通風しています。

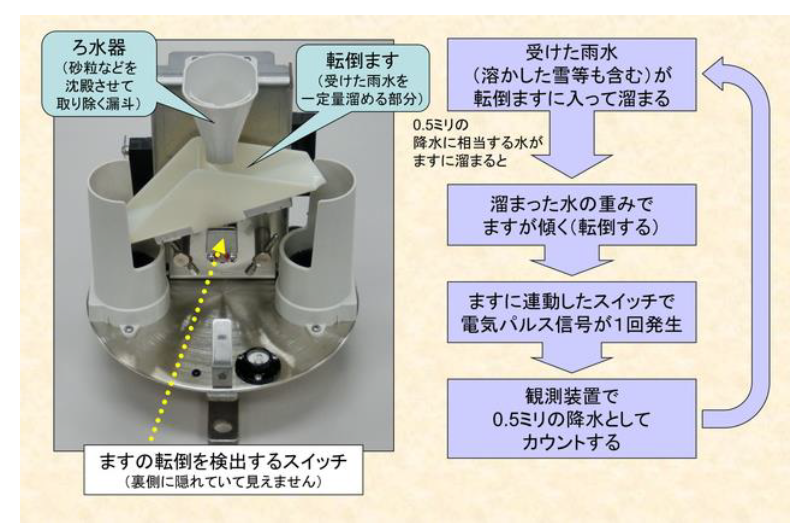

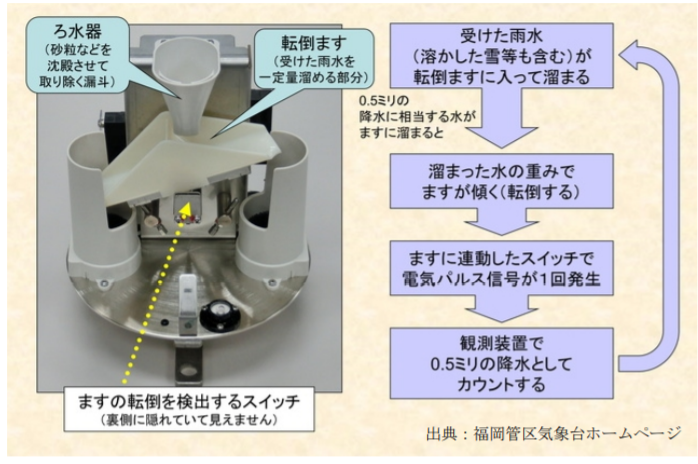

(b) 誤

降水量の観測には、「転倒ます型雨量計」が用いられています。降水量の観測方法は、気象官署もアメダスも同じで、0.5㎜単位で観測されます。

(c) 誤

風向風速の観測は「風車型風向風速計」を使用し、0.1m/s単位で観測しています。観測方法は、気象官署もアメダスも同じです。

平均風速・・・10分間の平均風速

瞬間風速・・・3秒間の平均風速(0.25秒毎の値12個の平均値)

最大風速・・・10分間の平均風速の最大値

最大瞬間風速・・・観測期間中の瞬間風速の最大値

よって、正解は⑤です。

問3

④

(a) 誤

ラジオゾンデによる高層気象観測は、世界各地で毎日決まった時刻(日本標準時09時・21時)に行われています。つまり、協定世界時(UTC)の0時に世界で一斉に行われます。

(b) 正

ラジオゾンデによる高層気象観測は、現在GPSゾンデを使用しています。風向・風速の観測データは、GPS信号を利用して、一定時間ごとのラジオゾンデの位置を追跡することで、移動方向と移動距離を求めて算出します。

(c) 誤

気象庁で現在行っているラジオゾンデによる高層気象観測は、気象官署と南極の昭和基地、気象観測船(啓風丸・凌風丸)で行っています。

(d) 誤

ラジオゾンデは、地上から約30kmまでの大気の状態を観測しています。高度30kmは、成層圏の中層から上層に位置します。成層圏界面が高度約45km~50kmですから、それより上にある中間圏まで観測することはできません。

よって、正解は④です。

問4

③

(a)

誤

高層気象観測にしても地上気象観測にしても、それらから得られた観測値が仮に格子点と一致し

ても、観測値がそのまま解析値にはなりません。観測値に誤差が含まれている、観測値が局地的

な気象状態を示している、などの可能性があるためです。

(b)正

台風は、海洋上に存在していることが多く、また、温帯低気圧より水平スケールが小さく気圧傾度

が大きいことから、客観解析の際に、ラジオゾンデを用いた高層気象観測や、気象衛星などで得

られた観測データだけでは適切な解析が困難です。

そこで、台風周辺の初期値の精度向上のため、台風の中

心気圧や中心位置、強風半径の情報に

基づいて統計的に作成された擬似的な観測データを客観解析に利用しています。この擬似的な

観測データのことを「台風ボーガス」とよんでいます。

(c)

正

観測値は、第一推定値と比較され(観測値によって第一推定値を補正する)、その観測値が第一

推定値から定められた基準を超えるような差が生じた場合は、信頼性の低いデータとして判断さ

れ、客観解析には利用されず、第一推定値をそのまま解析値として利用します。

問5

③

(a) 正

数値予報モデルの初期値は、客観解析から作成されますが、その初期値には、観測誤差などの影響でわずかな誤差が含まれています。このため、仮に数値予報モデルが完全なものであるとしても、その初期値に含まれるわずかな誤差が時間とともに増大して、予測結果に大きな影響を与えます。このため、総観スケール現象の予測可能な時間は2週間程度が限界です。このように、1つの初期値で1つの予報値を求める手法を「決定論的予報」といいます。

一方、初期値に観測誤差程度の微小な誤差を持たせた多数の初期値(摂動を加えた異なる多数の初期値)を与えて計算することで、計算結果を統計的に処理し、最も起こりやすい気象状態を予測する手法もあります。この手法を「アンサンブル予報」といいます。 アンサンブル予報は、週間天気予報、1か月予報、3か月予報、暖候期予報、寒候期予報、台風進路予報などに用いられています。

(b) 誤

数値予報モデルの予報誤差は、ある偏りを持った系統的誤差と、ランダム誤差に分けて考えることができる。系統的誤差は、ある一定の偏りを持っているので統計的な補正をする事により軽減することができる。一方、ランダム誤差は特定の傾向を持たないため統計的な処理を行っても軽減することができない。

本問は、アンサンブル平均することで数値予報モデルがもつ系統的誤差を除去できるかどうかを聞いていますが、そもそも、初期値自体に誤差があるので、多数の初期値による個々の予報結果をアンサンブル平均しても系統的誤差を除去することはできません。

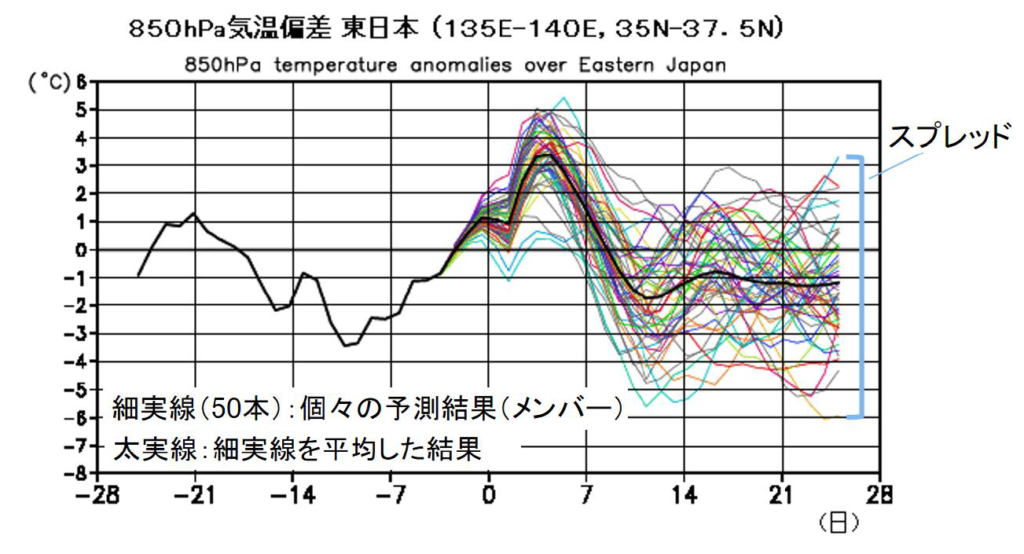

(c) 誤

アンサンブル予報における各メンバーの予報値のバラつき具合を「スプレッド」といいます。スプレッドが大きいときは、初期値のわずかな違いで予報の結果が大きく異なってしまうことを意味し、予報の信頼度が低いと判断されます。逆に、スプレッドが小さいときは、予報の信頼度が高いと判断されます。

(d) 正

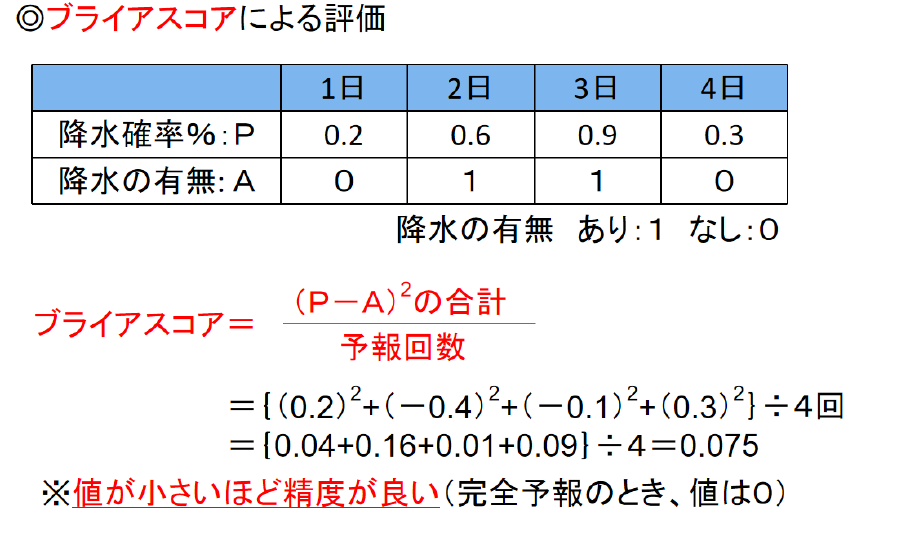

アンサンブル予報など確率予報の精度評価には、「ブライアスコア」を用います。以下はその事例。

問題文の「現象の気候学的出現率の影響を受けるため、出現率の異なる現象に対する確率予報の精度の比較に適さない。」とは、どういう意味かを考えてみましょう。

例えば、乾燥地帯で年間に数日しか雨が降らない地域に対して、「降水確率0%」という予報を出し続けた場合、その予報はほとんど実況と一致し、ブライアスコアは0に限りなく近い値となります。一方、年間の半分程度が雨となる地域でブライアスコアを使うと、その評価はかなり悪くなります。

この両者のブライアスコアの差は、降水の気候学的出現率の違いによるものであり、出現率の異なる現象に対する確率予報の精度の比較には適さないと言えます。

問6

③

(a) 正

「数値予報モデルで予想された降水域の位置が実際の位置から外れている場合」のように、数値予報モデルで予想された高気圧や低気圧などの位相のズレ、すなわち数値予報の時間的・空間的なズレは、その時々によって原因が違うので、ガイダンスでも修正することはできません。このような原因が特定できない誤差のことを「ランダム誤差」といいます。

(b) 誤

風ガイダンスは、国内のアメダス観測地点および空港地点の地上風を予測するガイダンスです。数値予報では、地上風の東西風速成分と南北風速成分を計算し、それを合成することによって作成します。ガイダンスの風向は、予想された東西成分と南北成分のベクトルの和として算出して求めます。すなわち、東西風速成分と南北風速成分の2つのデータから風向・風速を求めています。

一方、数値予報による風の予想は、モデル地形と実際の地形の違いによる系統的な誤差が大きいため、風速の系統的な誤差が修正されれば、風向の系統的な誤差も同程度に修正されます。

したがって、「数値予報の風速の予測誤差を低減することはできるが、風向の予測誤差を低減することは困難である。」という内容は、誤りとなります。

(c) 誤

発雷確率ガイダンスは、全国20km格子毎の前3時間に発雷する確率を予測する格子形式のガイダンスで、雷注意報の発表判断や飛行場予報などに用いられています。発雷確率ガイダンスは、発雷の確率を予想するガイダンスであり、発雷数の多寡を予想するものではありません。

問7

②

(a)

正

気象レーダーは、上空の降水を捉えてそれを降水強度に変換して、広範囲を面的に連続して観測

ができる特徴があります。しかし、気象レーダーによる降水の観測は、アメダスなどに設置されて

いる雨量計に比べると、観測の精度が劣り、地形(グランドクラッター)や海上の波しぶき(シークラ

ッター)による反射も降水として認識してしまう欠点があります。

一方、アメダスなどの雨量計は、地上で直接降水量を観測できる特長があります。しかし、全国に

約 1300 か所あるアメダスの雨量計でも、平均すると約 17km 間隔であることから、観測網が粗

く、積 乱雲の発達によりもたらされる局地的な降水を十分に捉えることができません。

そこで、面的に降水量を推定できる気象レーダーと、地上で正確な降水量を観測できる雨量計の

それぞれの特長を活かし、気象レーダーで観測した 1 時間積算降水強度をアメダスなどの雨量計

の観測データで補正した 1 ㎞四方毎の 1 時間雨量の降水観測データを作成しています。その降

水観測データを「解析雨量」と呼んでいます。

(b)

正

海上における解析雨量は、海上に雨量計がないため、陸上の気象レーダーによる降水強度と雨量

海上における解析雨量は、海上に雨量計がないため、陸上の気象レーダーによる降水強度と雨量計による降水量の比で求める「レーダー雨計による降水量の比で求める「レーダー雨量係数」を用いて気象レーダーの観測データを補正し量係数」を用いて気象レーダーの観測データを補正しています。このため、海上の解析雨量は、陸上よりも誤差が大きくなります。ています。このため、海上の解析雨量は、陸上よりも誤差が大きくなります。

(c) 誤

解析雨量のデータは、土壌雨量指数においては、実況のタンクモデルへの入力データとして用い

解析雨量のデータは、土壌雨量指数においては、実況のタンクモデルへの入力データとして用いられ、表面雨量指数についても入力データとして解析雨量が用いられています。られ、表面雨量指数についても入力データとして解析雨量が用いられています。

(d)正

解析雨量と速報版解析雨量は、気象庁・国土交通省が保有する気象レーダーの観測データに加

解析雨量と速報版解析雨量は、気象庁・国土交通省が保有する気象レーダーの観測データに加え、気象庁・国土交通省・地方自治体が保有する全国の雨量計のデータを組み合わせて、え、気象庁・国土交通省・地方自治体が保有する全国の雨量計のデータを組み合わせて、11時間時間の降水量分布をの降水量分布を1km1km四方の細かさで四方の細かさで解析したものです。解析雨量は解析したものです。解析雨量は3030分ごとに、速報版解析分ごとに、速報版解析雨量は雨量は1010分ごとに作成されます。分ごとに作成されます。

速報版解析雨量は、更新頻度が高く、

速報版解析雨量は、更新頻度が高く、1010分ごとに提供されますが、算出の所要時間を短縮する分ごとに提供されますが、算出の所要時間を短縮するため、降水量の算出に利用できる雨量計の数が制限されるため、若干精度が低くなります。ため、降水量の算出に利用できる雨量計の数が制限されるため、若干精度が低くなります。

問8

②

(a)

正

台風は上陸すると地上の摩擦の影響を受け、また、海面からの熱と水蒸気の供給が減少するた

め、中心の眼が不明瞭となり、台風の中心を取り巻く雲の形状や風の軸対称性も崩れて衰弱して

いきます。

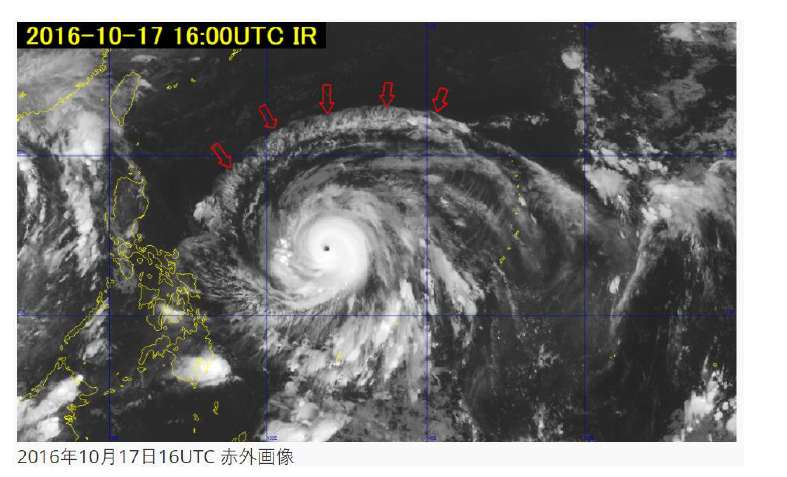

気象衛星赤外画像は、その衰弱期にある台風の様子

ですが、東日本から東北地方にかけて非常

に白く写っている領域が見られます。

赤外画像では、地表面や雲から放射された地球放射を捉えて、その放射量を測定して輝度温度

を求め、温度が高いほど黒く、低いほど白く写るようになっています。

このため、東日本から東北地方に広がる非常に白い領域、すなわち輝度温度が低い(雲頂高度が

高い)領域が見られるということは、台風が衰弱期にあるとはいえ、依然として活発な対流雲を伴

っていることがわかります。よって、引き続き大雨への警戒が必要です。

(b)正

台風が上陸後に勢力を弱める主な原因は、地上との摩擦が増大し、また海面からの熱と水蒸気

の供給が大きく減少するためです。

(c)誤

台風の中心付近では、水蒸気の凝結による潜熱の放出と、台風の眼の付近の下降流による断熱

昇温によって周囲よりも高温な領域、「暖気核」があります。

台風が日本付近まで北上してくると、北からの寒気が台風の中心に向かって流れ込むようになり、

温帯低気圧化が進むことで暖気核構造が崩れていきます。このことが、台風の軸対称性を崩す主

な原因となります。

(d)誤

台風が日本に接近し、影響するおそれがある場合には、台風の位置や強さなどの実況と 1 時間後

の推定値を 1 時間ごとに発表するとともに、 24 時間先までの 3 時間刻みの予報を 3 時間ごとに

発表します。よって、「 1 日先までの台風の予報を最短 1 時間ごとに発表する」というのは誤りです。

問9

⑤

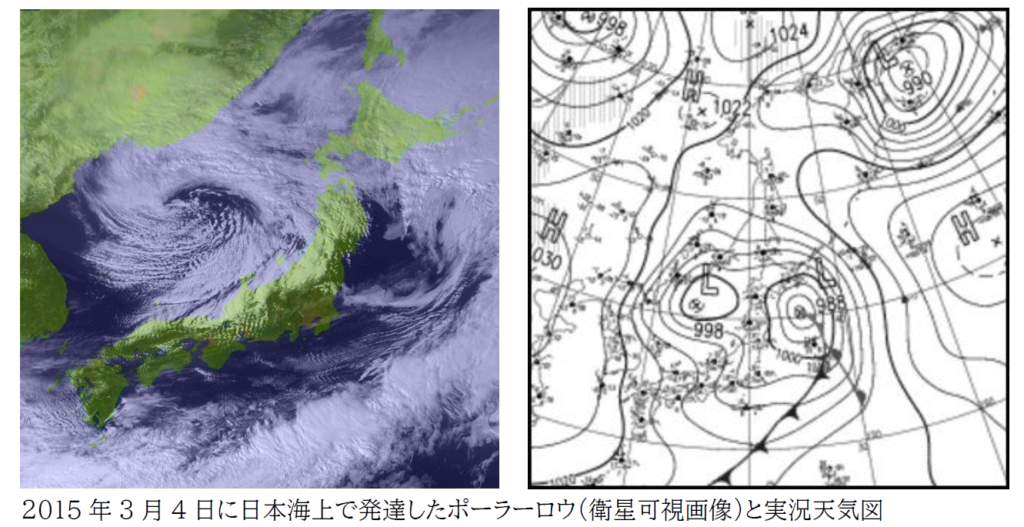

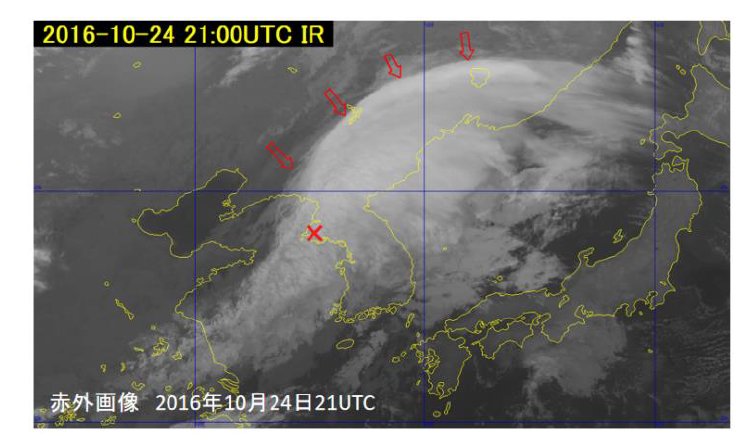

寒気の中で発生する低気圧(寒冷低気圧)のうち、最近では、スケールの大きいものを「ポーラー

ロウ( Polar low )」と呼ぶ。ポーラーロウは、強い寒気によって大気が不安定になるだけでなく、

台風のような構造をしているため、暴風雨雪、落雷、竜巻などの極端な気象を伴う 。

発達した眼(渦の中心の雲のない部分が明瞭)を伴ったポーラーロウは、大気の鉛直安定度が悪

くなることによって対流活動が活発になり、発達した積乱雲を伴う対流雲が組織化され、北半球

における反時計回りの渦となるため、ポーラーロウの構造は、台風と似たものとなる。

眼の部分でも台風と同様、海水面から供給される水蒸気の凝結による潜熱の放出と、上層の空

気が眼の中を下降する際の断熱昇温の 2 つの効果により、眼の中の気温は周囲よりも高くなる、

いわゆる暖気核が形成される。よって、寒冷低気圧とは、構造が異なる点に注意。

(a)正

寒冷渦は上層に強い寒気を伴っているため、相対的に暖かい日本海に移動してくると、大気の鉛

直安定度が悪くなって対流活動が活発となり、発達した積乱雲を伴う対流雲が組織化されます。

ポーラーロウの雲の形状は、渦状やコンマ状、台風に似た眼を伴ったらせん状ものがあります。

(b)正

寒冷渦に伴って日本海に発生することが多いのは、

( で考察したことが主な要因です。ポーラー

ロウの大きさは、直径が 500km 前後のメソαスケールから 20 200km のメソβスケールまで

と幅広く、地上天気図では、前線を伴わない小低気圧や低圧部として解析されることが多い。

と幅広く、地上天気図では、前線を伴わない小低気圧や低圧部として解析されることが多い。

(c) 正

(b)で解説したとおり、ポーラーロウの大きさは、メソαからメソβスケールまでと、一般的な台風で解説したとおり、ポーラーロウの大きさは、メソαからメソβスケールまでと、一般的な台風や温帯低気圧に比べて小さい場合が多く、特に地上天気図上では、小低気圧や低圧部として解や温帯低気圧に比べて小さい場合が多く、特に地上天気図上では、小低気圧や低圧部として解析されることが多いので、一見、シビア現象をイメージじ析されることが多いので、一見、シビア現象をイメージじずらいかもしれません。しかし、実際には、ずらいかもしれません。しかし、実際には、500hPa500hPaなどの中上層の天気図を見ると、明瞭な低気圧として解析され、また、衛星画像でも分などの中上層の天気図を見ると、明瞭な低気圧として解析され、また、衛星画像でも分かる通り、中心を取り巻く渦状の活発な雲域を伴っているため、それが通過する際には、強風やかる通り、中心を取り巻く渦状の活発な雲域を伴っているため、それが通過する際には、強風や突風、短時間強雨や強い雪、あられや降雹などの激しい現象をもたらす恐れがあります。突風、短時間強雨や強い雪、あられや降雹などの激しい現象をもたらす恐れがあります。

(d) 正

上図やその解説、また(a)(a)でも触れたとおり、ポーラーロウには、台風に似た眼を伴ったらせん状でも触れたとおり、ポーラーロウには、台風に似た眼を伴ったらせん状の形をしたものがあります。発達した積乱雲を伴う対流雲が組織化され、反時計回りの渦となり、の形をしたものがあります。発達した積乱雲を伴う対流雲が組織化され、反時計回りの渦となり、台風と似た構造になり台風と似た構造になります。中心の雲がない部分も台風と同様、海水面から供給される水蒸気のます。中心の雲がない部分も台風と同様、海水面から供給される水蒸気の凝結による潜熱の放出と、上層の空気が眼の中を下降する際に生じる断熱昇温の凝結による潜熱の放出と、上層の空気が眼の中を下降する際に生じる断熱昇温の22つの効果につの効果により、眼の中の気温は周囲よりも高くなる、すなわち暖気核が形成されます。より、眼の中の気温は周囲よりも高くなる、すなわち暖気核が形成されます。

問10

①

(a)誤

台風が日本付近まで北上してくると、北からの寒気が台風の中心付近まで流れ込み、次第に温

帯低気圧化します。しかし、その後、西からのトラフの接近により、温帯低気圧として再発達するこ

とがあります。

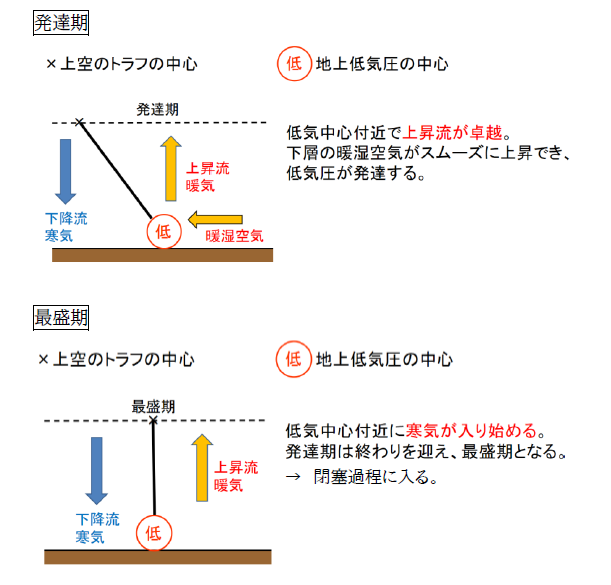

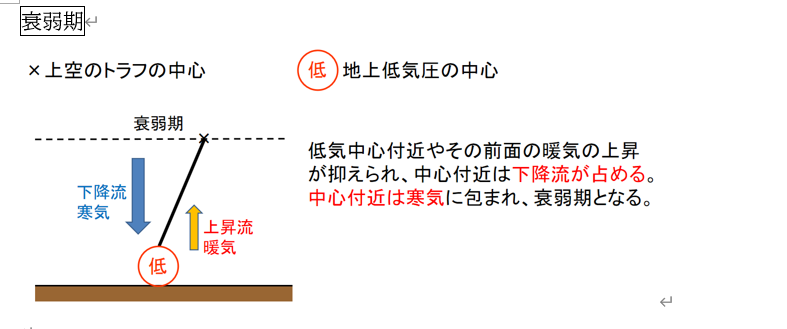

(b)正

発達中の温帯低気圧は、低気圧の東側(進行方向前面)での暖気の北上と西側(進行方向後面)

での寒気が南下が顕著になります。それにより、熱が北向きに輸送され、大きくなり過ぎた南北の

温度傾度をもとの状態に戻そうとします。

(c)正

温帯低気圧中心の北側から北東側(寒気側)に凸状に(高気圧性曲率を持って)雲域が膨らむ現

象を「バルジ」と呼ぶ。これはトラフの接近による前線波動や低気圧の発達に対応し、下層から暖

湿な気流が上昇して雲域が発達していることを示す。

また、バルジの北側への凸が膨らむ(高気圧性曲率が増加する)ほど地上低気圧は発達する。

(d)正

そのとおりです。下図の発達期~最盛期を参照。

問11

⑤

(a)E

擾乱(気象学では気象擾乱のこと)は、水平規模およそ

10km で 2 3 時間持続する積乱雲(雷

雲)、中規模(メソ)現象といわれる大雨をもたらす積乱雲の集団、台風、中緯度の高・低気圧、ブ

ロッキング高気圧などを指し、一般に大気が乱れる現象のことをいいます。

本文で「北側に広がる上層雲が急速に発達し、北縁にはトランスバースラインが見られる」とあり

ます。トランスバースラインは、一般にジェット気流に沿って発生することが多く、その流れの方向

に直交するように小さな波状の雲列が形成される雲パターンを指します。

また、この事例のよ

うに、発達中の台風の上層で水平発散して吹き出す強い流れがトランスバー

スラインを形成することもあります。

そのような雲列が見られるのは、可視・赤外・水蒸気の各画像ともに領域E で、雲の北縁に見られ

ます。

(b)B

「連なった雲域の西縁の上層の雲パターン」とあるので、一番わかりやすいのは水蒸気画像です。

水蒸気画像は、対流圏の中・上層における水蒸気量の多寡の分布を可視化しているからです。

また、「上層の強風軸がこの雲域の西縁に沿って存在していることが示唆される。」という部分も

水蒸気画像でその存在を確認できます。水蒸気量が少ない領域は黒く(暗域)、逆に水蒸気量が

多い領域は白く(明域)写りますが、上層の強風軸は、寒気側の暗域と暖気側の明域の境界に対

応します。この境界のことを「バウンダリー」と言います。

領域

B の雲域の西縁に 沿って、特に能登半島付近から御前崎付近にかけて明瞭なバウンダリー

が見られ、上層の強風軸の存在を示唆していることがわかります。

(c)A

「台風から温帯低気圧に変化しており、擾乱の中心付近には雲の隙間のある領域も見られる。」と

あり、可視画像・赤外画像で、台風から温帯低気圧化した擾乱の特徴を示しているには、領域 A

です。

領域A の南東に擾乱の中心があって、暗く写る部分が南側から中心に入り込んでいます(ドライ

スロット)。これは、温帯低気圧化に伴い寒気が擾乱の中心に流れ込む様子を示しています。

(d)D

「上空の気圧の谷に伴う暗域が海上を中心に見られ、陸上では上空の気圧の谷と日中の昇温の

影響で局地的に積乱雲が発達している。」とあり、水蒸気画像で見ると、海上に暗域が見られるの

は領域 D の南側です。また、陸上では、可視・赤外の両画像から、紀伊半島の南部の一部に雲頂

高度の高い雲域が見られ、局地的な積乱雲が発達している様子がわかりま す。

問12

④

(a) 誤

「集中豪雨」とは、「同じような場所で数時間にわたり強く降り、

100 ㎜から数百㎜の雨量をもたら

す雨」(気象庁 HP より)のことです。また、集中豪雨の水平スケールは、数十㎞~数百㎞程度で、

メソβスケールからメソαスケールの規模に該当します。

(b) 正

特に梅雨期に日本付近に停滞する活発な梅雨前線に向かって、

850hPa 付近の大気下層で南

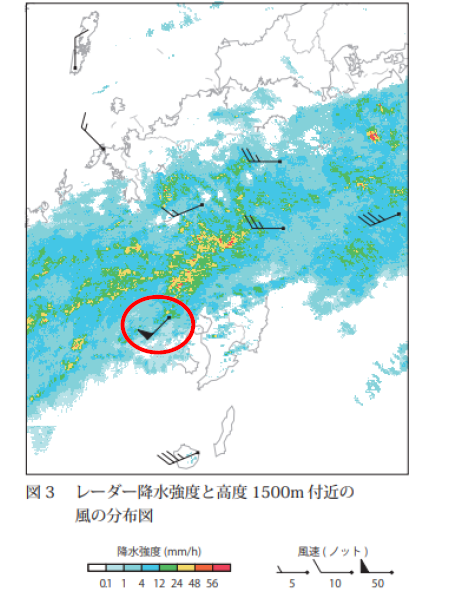

からの局地的な強風帯( 30 ノット以上の風速)が観測されることがあります。この強風帯を「下層

ジェット」と呼びます。下図は、下層ジェットが見られた時の例です。

(c) 誤

絶対不安定な状態とは、乾燥断熱変化でも湿潤断熱変化でも、空気塊は周囲よりも温度が高い

(軽い)ので、凝結の有無に関わらず、空気塊が上昇を続けます。

絶対不安定な成層は、夏の昼間など良く晴れて強い日差しが地表に降り注ぐときに生じやすくな

ります。このとき、地表付近だけが急激に気温が上昇し、その部分の気層だけが絶対不安定にな

ります。すなわち、強い日差しが降り注ぐ中で絶対不安定は生じます。仮にすぐに凝結して雲(積

ります。すなわち、強い日差しが降り注ぐ中で絶対不安定は生じます。仮にすぐに凝結して雲(積雲など)ができても、上空は安定した気層なので、それ以上、雲は発達することができません雲など)ができても、上空は安定した気層なので、それ以上、雲は発達することができません。。

よって、「暖湿気流の流入により」集中豪雨が起きるときは、絶対不安定ではなく、条件付き不安

よって、「暖湿気流の流入により」集中豪雨が起きるときは、絶対不安定ではなく、条件付き不安定です。定です。

(d) 誤

集中豪雨は、スーパーセルの他にも、マルチセルでも生じ、また、台風や梅雨前線の南側の暖湿

空気の収束などで発生する線状降水帯やにんじん状雲でも生じます。

問13

②

(a) 正

表面雨量指数とは、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標です。

降った雨が地中に浸み込みやすい山地や水はけのよい傾斜地では、雨水が溜まりにくいという特

徴がある一方、地表面の多くがアスファルトで覆われている都市部では、雨水が地中に浸み込み

にくく地表面に溜まりやすいという特徴があります。表面雨量指数は、こうした地面の被覆状況や

地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、タンクモデルを

用いて数値化したものです。表面雨量指数は、大雨警報(浸水害)・大雨注意報の判断基準に用

いています。

(b) 正

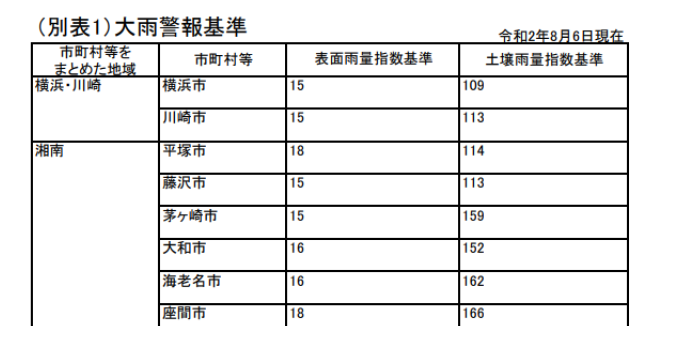

下表のように、大雨警報(浸水害)に対する表面雨量指数

の基準値は、市町村等をまとめた地域

によって異なります。

ある同一の地点において、表面雨量指数の値が大きい方が浸水害の危険性が高いと言えますが、

異なる 2 地点で比較した場合、表面雨量指数の大小がそのまま浸水害の危険性の大小と一致す

るとは限りません。

(c) 誤

(a) で示した図のとおり、傾斜が大きい山間部と平坦でアスファルトに覆われた部分が多い都市

部の各地域で、同じ時間、同じ強度の雨が降った場合、都市部の方が相対的に水はけが悪く、雨

水が溜まりやすいので、一般に表面雨量指数は、都市部の方が大きくなります。

問14

①

(a) 正 「実況で夏日になった日のみ」とあるので、日最高気温が25℃以上の日である3日から8日までの6日間を対象にします。 平均誤差(ME)=(予測値-実況値)の合計/予測回数 モデルXのME={ (-3) + (-1) + (-1) + (-1) + 1 + 2 } ÷ 6=-0.5 すなわち、MEは実況値より低いので、正しい。

(b) 正

モデルXとモデルYの10日間の最高気温の予測精度を2乗平均平方根誤差(RMSE)で求めてみます。

モデルXのRMES=√2.3 モデルYのRMES=√1.9 RMSE値が大きくなるほど予測精度が悪いので、モデルYの方がモデルXよりも予測精度がよいことになります。よって、正しい。

(c) 正

「真夏日になった日のみ」なので、日最高気温が30℃以上の日である4日から8日にかけての5日間を対象にします。

モデルXのRMES=√1.6 モデルYのRMES=√2.6 モデルXのほうが予測精度が良いので、正しい。

問15

④

(a) 誤 図を見ると、5700mの等高度線がオホーツク海からカムチャッカ半島付近へ北側へ大きく蛇行している、すなわち、偏西風の流れが北側に大きく蛇行しています。図は、旬平均の天気図なので、このような状況が1週間前後かそれ以上続いたことを意味します。このため、オホーツク海付近では、背の高い高気圧が卓越し、ブロッキング高気圧が形成されています。 このような場合、地上天気図では、下層に寒気を伴った停滞性のオホーツク海高気圧が勢力を強めます。時期的には、7月上旬の梅雨期に現れることが多く、北日本の太平洋側から関東では、オホーツク海高気圧から吹き出す冷たく湿った北東風が持続的に流れ込みます。このため、北日本では、平年より気温が低かったと判断できます。

(b) 誤

オホーツク海高気圧が卓越すると、北日本の太平洋側から関東では、冷たく湿った北東風が流れ込むため、長雨や日照不足、低温による災害が発生しやすくなります。

(c) 正

沖縄・奄美付近では、平年偏差が高い領域(正偏差域)となっており、この付近に張り出す太平洋高気圧の勢力が強いことを意味します。このため、日照時間が多く、気温が高い日が多かったと判断できます。

第55回(令和2年第2回)

問1

①

(a) 正

ある期間に観測された値の最大値(最高値)または最小値(最低値)を「極値」、最大または最小の

値が発現した日(時刻)のことを「起日(起時)」と言います。 設問のように、同一期間内に極値となる値が 2つ以上現れた場合は、起日(起時)の新しい方を極値とします。

(b) 誤

日照時間は、直達日射量が 0.12kw/m2以上となった時間の合計になります。

(c) 誤

平年値は、「西暦年の 1 の位が 1 の年から続く 30 年間の平均値をもって平年値とし、10 年ごとに更新」します。

(d) 誤

日最高気温が 30℃以上の日: 真夏日

日最低気温が 0℃未満の日: 冬日

日最高気温が 0℃未満の日: 真冬日

日最高気温が 25℃以上の日: 夏日

日最高気温が 35℃以上の日: 猛暑日

よって、(a)のみ正しく、正解は①です。

問2

⑤

(a) 正

設問の内容は正しいです。 ウィンドプロファイラは、地上から上空に向けて電波を発射し、大気中の風の乱れなどによって散乱され戻ってくる電波を受信・処理することで、上空の風向・風速を測定します。地上に戻ってきた電波は、散乱した大気の流れに応じて周波数が変化しているので(ドップラー効果という)、発射した電波の周波数と受信した電波の周波数の違いから大気の動きがわかります。実際の観測では上空の5方向に電波を発射しているので、風の立体的な流れがわかります。

(b) 正

設問の内容の通りです。非常に激しい雨が降っていて、大気中に大きな雨滴が多数存在すると、 地上から発射された電波がこれらの雨滴に散乱され、それより上の空間に届く電波が減衰して、 観測データが得られないことがあります。

(c) 正

雨粒と氷粒では、電波の反射率が異なります。落下中の雪片が解けて雪片の周りに水膜ができる

と、電波の反射率が急激に大きくなり、強いエコーとして観測されます。その特性を利用すること

で、融解層を判別することができます。この強いエコーを「ブライトバンド」と言います。

(d) 正

上空に水蒸気や降水粒子が多く存在していると、散乱されて戻ってくる電波が多くなるため、高い高度まで観測できます。一方、上空が乾燥していると、散乱されて戻ってくる電波が弱くなり、 観測高度が低くなる傾向があります。 ウィンドプロファイラは、上空の風を高度 300m 毎に、10 分間隔で観測しています。観測データが得られる高度は、季節や天気などの気象条件によって変わりますが、 最大で 12 ㎞程度までの上空の風向・風速を観測することができます。

よって、設問はすべて正しく、正解は⑤です。

問3

①

(a) 正

竜巻の直径は、数十メートルから数百メートル程度なので、気象ドップラーレーダーの解像度では

検出できません。しかし、竜巻をもたらすほどの発達した積乱雲の中には、直径数キロメートルの

大きさを持つ低気圧性の回転(メソサイクロン)が存在し、気象ドップラーレーダーは、このメソサイ

クロンを検出できます。メソサイクロンは、レーダーから見て隣り合う右側が遠ざかる速度、左側

が近づく速度として存在を確認できます。 気象ドップラーレーダーによるメソサイクロンの検出が可能になったことから、竜巻発生確度ナウキャストの予測(「竜巻が今にも発生する(または発生している)可能性の程度」を推定」)することが可能になりました。

(b) 正

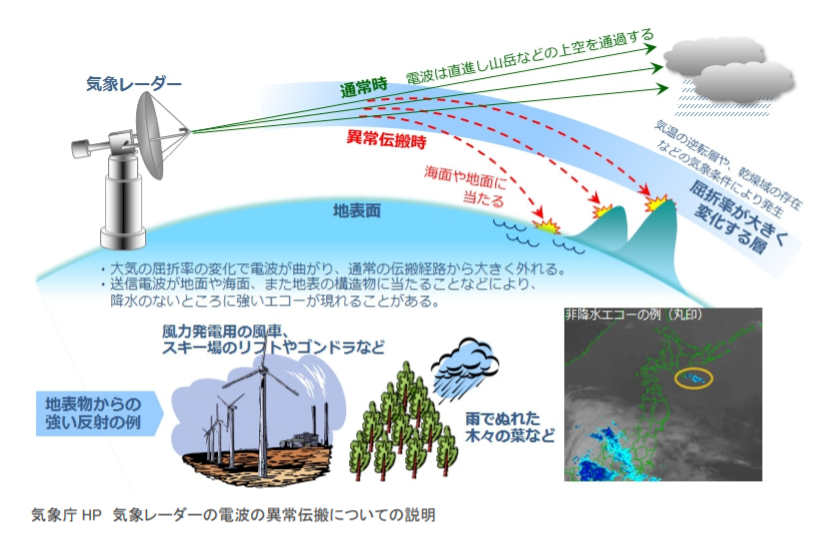

気象レーダーの電波は、大気の屈折率が大きい層に入ると電波が曲げられ、通常の伝搬経路から大きく外れることがあります。この現象を「異常伝搬」と言います。 大気中の屈折率が大きく変化する層は、気温の逆転層や乾燥域の存在などの気象条件により発生します。 異常伝搬により電波が曲げられて海面や地面、地表の構造物、山岳などに当たると、電波はそれらに反射して、降水がないのに強いエコーとして観測されてしまいます。 この現象は、電波を用いた観測の特性上避けられないもので、データの品質管理において完全に取り除くことはできません。

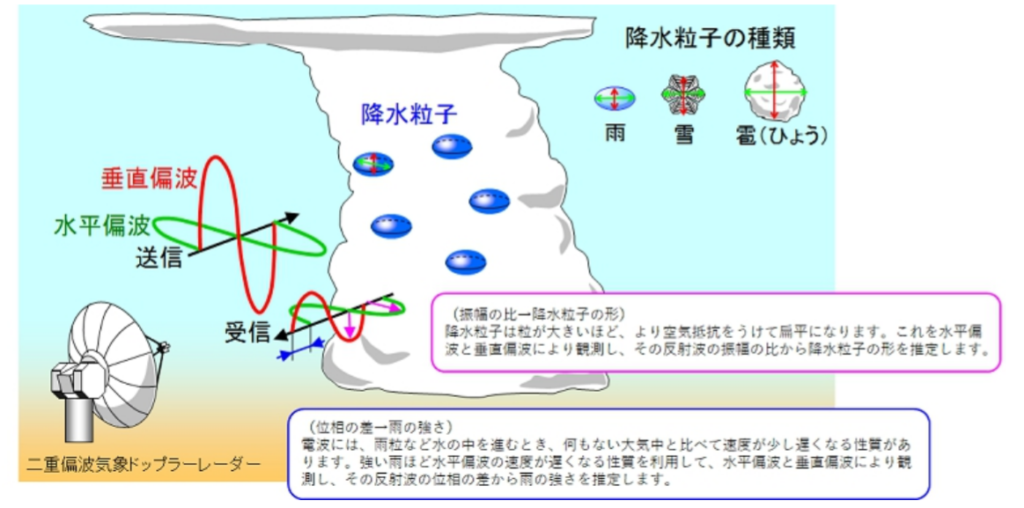

(c) 正

水平方向と垂直方向に振動する電波(それぞれ水平偏波、垂直偏波という。)を用いることで、雲

の中の降水粒子の種別判別(雨、雪、あられ、ひょうなどの区別)や降水の強さをより正確に推定

することが可能になりました。

よって、設問はすべて正しく、正解は①です。

問4

②

(a) 誤

各モデルの時間ステップは、以下のとおりです。 全球モデル(格子間隔 20 ㎞)・・・ 400 秒

メソモデル(格子間隔 5 ㎞)・・・・ 20 秒

局地モデル(格子間隔 2 ㎞)・・・ 8 秒

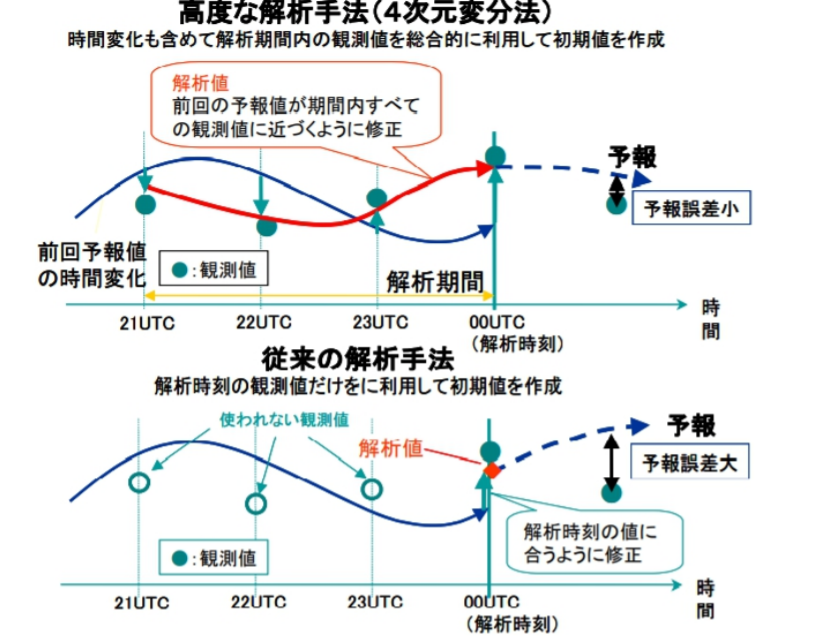

(b) 正

4次元変分法は、数値予報で用いられている風や気温、気圧などのふるまいを表現する物理法

則を活用して、時間的・空間的に広範囲にかつ様々な種類の観測データを精度良く取込む初期

値作成手法です。 従来の手法では、予報計算を開始する時刻(初期時刻)に近い時刻の観測値だけを使って、計算

をはじめる大気状態(初期値)を作成していました。 4次元変分法では、時間的に連続した観測値と数値予報で用いられている風や気温、気圧などのふるまいを表現する物理法則を使って、初期時刻だけでなくその前後に観測された値も用いて連続的に解析を行い、この間の解析値が観測値に最も近づくようにして初期値を作成します。こうし

て作られた初期値から出発する予報は、その時点までの大気の変動を全体としてより良く再現するものとなり、精度の良い予報結果を得ることができるようになります。

(c) 誤

メソモデルの予報領域は、日本列島とその周辺に限られます。そして、その予報領域の境界は、そ

れより広い領域を計算する全球モデルの情報が必要になります。このため、予報時間が進むにつ

れ、全球モデルの予測に強く影響され、メソモデルの細かい解像度の特性が落ち、それは、予報時

間が長くなるほど大きくなります。

(d) 誤

メソモデルの格子間隔は 5km ですが、個々の積雲の振る舞いを表現することはできません。しかし、積雲対流のような格子間隔より小さい現象は、予報精度に影響を及ぼします。 そこで、格子間隔より小さいスケールの大気運動による物理効果を、格子間隔の平均値としてあらかじめ計算に取り込む手法を行っています。この手法をパラメタリゼーションといいます。

よって、正解は②です。

問5

①

(a) 正

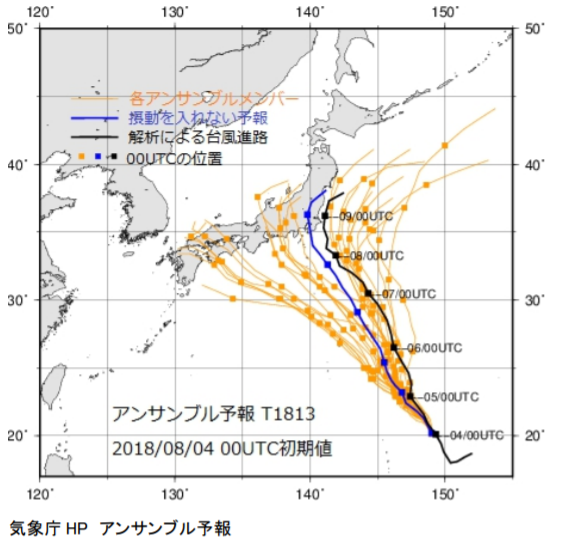

台風の進路予想図を例に考えます。アンサンブル予報による個々のメンバーは、時間とともに台

風の進路が大きく異なって広がっていきますが、実際の進路(黒色の線)は、その範囲内に含まれ

ます。

台風の進路予想図を例に考えます。アンサンブル予報による個々のメンバーは、時間とともに台

風の進路が大きく異なって広がっていきますが、実際の進路(黒色の線)は、その範囲内に含まれ

ます。摂動を与えない予報(青色の線)は、アンサンブル予報による各メンバーのばらつきに比べ

ると、実際の進路(黒色の線)に近い進路を予測しています。 すなわち、摂動を与えない予報であっても、アンサンブル予報による個々のメンバーの予報より精度が劣るとは言えません。

(b) 正

激しい気象現象が発生する可能性について、メソモデル(MSM)では予測結果が一つなので、そ

れをうまく表現できないことがあります。しかし、メソアンサンブル予報(MEPS)では、21 通りの

予測結果が得られるので、あるメンバーがその激しい現象を予測している可能性があります。

(c) 正

メソアンサンブル予報は、メソモデルと同程度のスケールの現象を予測対象としているので、メソ

モデルで予測が難しい現象は、メソアンサンブル予報でも予測が難しくなります。 ですが、メソアンサンブル予報は、21 のメンバーの予測結果が得られるので、その中から現象の

発生を確率的に捉えることができるようになります。

よって、正解は①です。

問6

⑤

(a) 誤

⾼解像度降⽔ナウキャストは、降⽔域の発達・衰弱を予測するだけでなく、発⽣も予測できます。 地表付近の風、気温、及び水蒸気量から積乱雲の発生を推定します。また、微弱なレーダーエコ ーの位置と動きを検出して発生位置を推定し、対流予測モデルを使って降水量を予測します。

(b) 誤

6 時間先までの予測手法

◉ 解析雨量で求めた 1 時間降水量分布を利用して降水域の移動速度を求め、この移動速度を使

って直前の降水分布を移動させて、6 時間先までの降水量分布を作成する。

◉ 地形の効果や直前の降水の変化を元に、今後雨が強まったり、弱まったりすることも考慮して

いる。

◉ 予報時間が長くなると、降水域の位置や強さのずれが大きくなるので、予報時間の後半は数値

予報による降水予測も加味する。

(c) 誤

7 時間先から 15 時間先までの予測手法

◉ メソモデル(MSM)と局地モデル(LFM)を組み合わせ、降水量分布を作成する。予報開始時

間の予測精度も考慮している。

よって、正解は⑤です。

問7

③

(a) 正

数値予報モデルでは、予報時間が長くなるにつれて、その特性によって予測値に誤差が生じ、そ

の誤差の傾向が変化することがあります。例えば、モデルの地形と実際の地形には高度の差があ

り、そのために予測誤差が生じます。しかし、その予測誤差の傾向は、高度一定の条件によって生

じる規則的な誤差で、言わば「偏り」と考えることができます。このような誤差差によるもであり、い

つも一定の傾向を持つ誤差となります。このように、誤差の原因がいつも同じで一定の傾向を持

つ誤差を「系統的誤差」と言います。ガイダンスでは、系統的誤差を低減することができます。

(b) 正

海陸の区別が実際に一致していない格子点というのは、(a)の問題のモデルと実際の地形の不一

致と同じで、海陸の区別の不一致に起因する予測値の誤差は系統的誤差になります。よって、誤

差をガイダンスで低減することが可能です。

(c) 誤

放射冷却による気温の低下を十分に予測できない場合、その原因がモデルの地形と実際の地形

の違いに起因するのであれば、系統的誤差となります。よって、気温ガイダンスによってその系統

的誤差を低減することができます。

(d) 正

カルマンフィルターは、事前に求めておいた予測式の係数を直近の観測値を用いて修正量を最

適に補正する手法です。 降水量ガイダンスは、カルマンフィルターを用いていますが、数値予報が予測していない大きな降

水量が観測されると、ガイダンスの関係式は、その大きな降水量によって修正されるため、それ以

降しばらくの間は、実際より多めの降水量を計算する傾向があります。

よって、正解は③です。

問8

④

(a) 誤

温暖前線では,寒気の上を暖気が滑昇しており,寒気と暖気の間には鉛直⽅向に成層が安定な

転移層(逆転層)が⾒られます。

(b) 誤

地上の温暖前線も寒冷前線も、転移層が地表⾯と交わる暖気側の境界に位置します。

(c) 正

設問の内容のとおりです。

(d) 正

温暖前線のすぐ北側では、暖かい温度の場から冷たい温度の場へ風が吹く暖気移流となります。暖気移流の場合、⾼度があがるとともに⾵向は時計回りに変化します。

よって、正解は④です。

問9

③

(a) すでに閉塞している

問題文に、「中心付近には中下層の雲渦がみられ、その北側にはバルジ状の厚い雲域がある。」と

あります。「バルジ状の厚い雲域」が見られる時は、低気圧の発達期から最盛期(閉塞過程に入

る)になります。 また、「中心付近には中下層の雲渦がみられ」とあり、水蒸気画像では、低気圧の中心に向かって

その後面から暗域が入り込んでいるのが確認できます。すなわち、低気圧中心に乾燥した空気が

流れ込んでいる(ドライスロット)ことになり、それは、低気圧が最盛期(閉塞過程に入る)以降にあ

ることを示唆しています。したがって、「すでに閉塞している」ことがわかります。

(b) 146

すでに閉塞過程に入っているので、赤外画像では低気圧の中心に向かって雲がない部分が、水

蒸気画像では低気圧の中心に向かって暗域が入り込んでいます。よって、東経146度です。

(c) Ci ストリーク

「上空の強風軸に対応している」とるので、ジェット巻雲とわかります。ジェット巻雲には、シーラス

ストリーク(Ci ストリーク)とトランスバースラインがあります。選択肢には、「Ci(シーラス)ストリー

ク」があるので、解答は「Ciストリーク」です。

よって、正解は③です。

問10

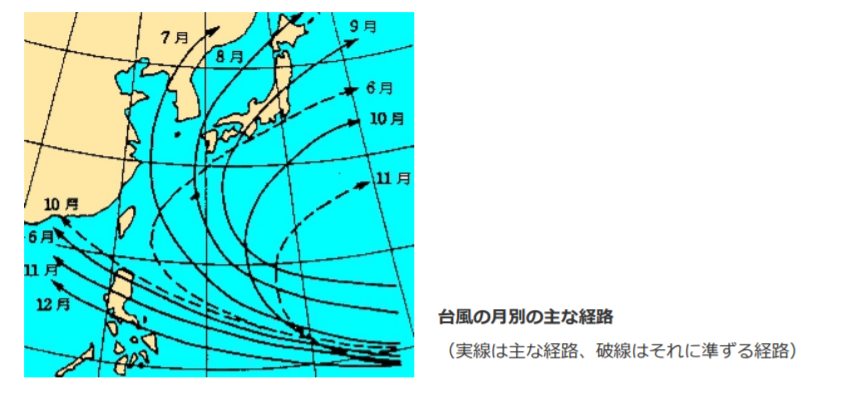

②

D は「四国地方」というのがヒントになります。

A と四国地方は、8月が接近数のピークとなっています。台風の主な経路(上図)を見ると、8 月は、沖縄地方から九州の西を通って日本海に進んでいます。伊豆諸島や小笠原諸島を通るのは 10 月なので、A は「沖縄地方」とわかります。

B、C の接近数のピークは、9 月ですが、9 月は太平洋高気圧の勢力が弱まり、台風の進路が次第に東寄りになるため、B の「沖縄地方」と C の「九州北部地方」は除外されます。

よって、この時点で C は「関東地方および甲信地方」、B は「伊豆諸島および小笠原諸島」となります。

よって、正解は②です。

問11

②

(a) 正

竜巻は、水平規模が小さくかつ風の回転曲率が非常に大きい(回転半径が小さい)ため、コリオリ

力が無視できるほど遠心力が強く働き、遠心力と気圧傾度力とがほぼ釣り合う形になります。こ

れを「旋衡風」といいます。 地表付近では、摩擦の影響で回転する風速が弱まり、遠心力が減少するため、竜巻の中心へ向かう吹き込みが強くなり、その結果、中心付近で強い上昇流が生じます、このとき、中心付近の気

圧が周囲よりも非常に低くなるため、吹き込んできた空気は断熱膨張して気温が低下し、空気中に含まれる水蒸気が一気に凝結して、ろうと状または柱状の雲を発生させます。

(b) 誤

(a)で解説したとおり、竜巻は、水平規模が小さくかつ風の回転曲率が非常に大きい(回転半径小さ

い)ため、コリオリ力が無視できるほど小さくなります。このため、竜巻の渦の回転は、コリオリ力に

よる反時計回りの渦の回転(北半球において)になるとは限りません。よって、竜巻の回転は、反

時計回りの渦のときもあれば、時計回りの渦のときもあります。

(c) 正

設問の内容のとおりです。

(d) 正

設問の内容のとおりです。

よって、正解は②です。

問12

④

(a) 誤

台⾵が弱まって熱帯低気圧に変わった後,再び発達して台⾵になった場合には,同じ台⾵と判断

してそのまま同じ番号が使われます。

(b) 正

設問の内容のとおりです。(下図参照)

(c) 正

設問の内容のとおりです。(次ページ下図参照)

よって、正解は④です。

問13

③

(a) 誤

予報期間の 2 日⽬から 7⽇⽬については、各々の⽇の予想降⽔量ではなく、予報期間 7 日間で

合計した降水量の平年並の範囲が示されています。

(b) 正

設問の内容のとおりです。

(c) 正

設問の内容のとおりです。

(d) 誤

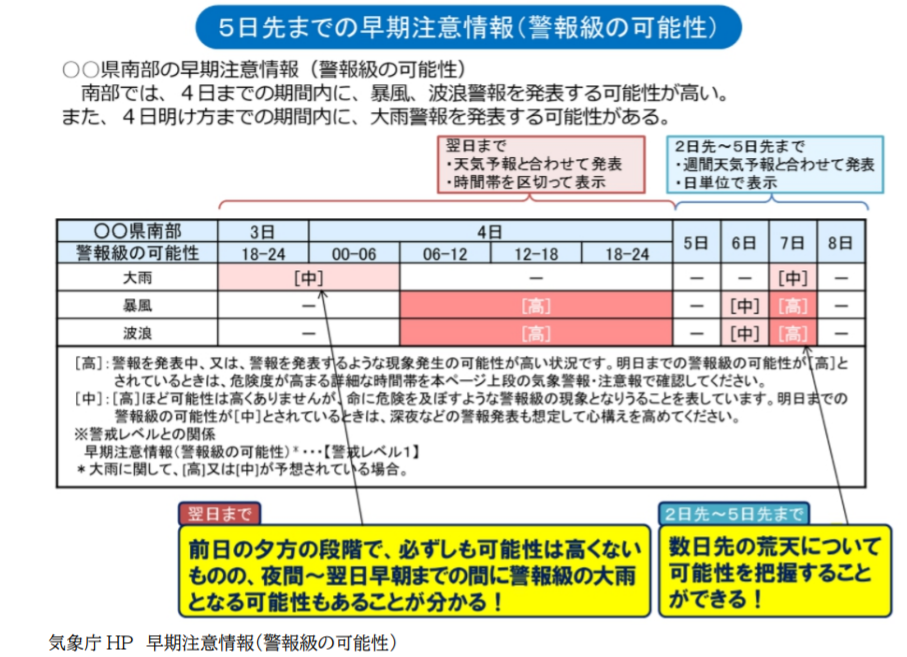

警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、可能性が

高いことを表す[高]だけでなく、可能性が高くはないが一定程度認められることを表す[中]も発

表しています。

よって、正解は③です。

問14

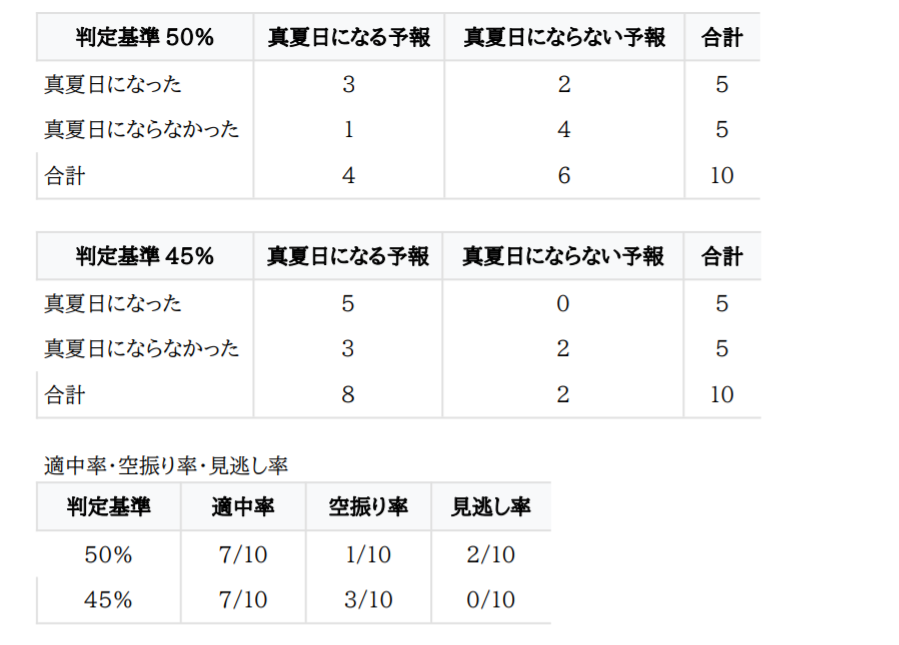

④

(a) 適中率は改善していないので、誤り

(b) 空振り率は増加しているので、正しい

(c) 判定基準を低くしたら見逃し率は減ったので、誤り

よって、正解は④です。

問15

⑤

外向き長波放射量(OLR)とは(気象庁HP解説より)

宇宙に向かって放射される赤外線の強さのことです。熱帯域において、これが小さいことは、対流

活動が活発で降水が多いことを意味します。 外向き長波放射量(OLR)は、極軌道衛星によって観測された地表面や雲頂から放射される赤外

線のエネルギー量のことです。一般に物質はその温度に応じた赤外線を放出しており、温度が高

いほどそのエネルギーは強くなります。赤道域で上空 1 万メートルにも到達する積乱雲の頂上は

低い雲に比べると温度が低いので、積乱雲の雲頂から放出される OLR は小さくなります。つまり、OLR が小さいことは、対流活動が活発で降水が多いことを意味しています。

(a) 誤

問題文で「図 A では,太平洋赤道域中部は外向き長波放射量 OLR が正偏差で対流が不活発, インドネシア周辺は OLR が負偏差で対流が活発」とあります。 すなわち、「太平洋赤道域中部は海面水温が平年より低いので対流活動は不活発となり、OLRは正偏差、インドネシア周辺は海面水温が平年より高いので対流活動が活発となり、OLRは負偏差となります。太平洋赤道域中部は海面水温が平年より低く、インドネシア周辺は海面水温が平年より高いので、そのような海面水温の特徴を示すのは、ラニーニャ現象時の特徴です。

(b) 誤

問題文で「図 B では,200hPa の大気の流れはインドシナ半島から中国付近で高気圧性循環の

偏差となっており,日本付近から日本の東海上で低気圧性循環の偏差」とあります。 図Bで、インドシナ半島や中国付近が暖色系の赤色が濃いことから、高気圧性循環の偏差が大きく、逆に南西諸島を除く日本付近から日本の東海上では寒色系の青色が濃いことから、低気圧性循環の偏差が大きいことを意味しています。日本付近は、低気圧性循環の偏差が大きいことから亜熱帯ジェット気流は南に蛇行していることになり、これもラニーニャ現象時の特徴となります。

(c) 正

問題文で「図 C では,500hPa 高度がシベリア北部で正偏差,日本付近で負偏差となっている」

とあります。500hPa 高度が正偏差ということは 500hPa 高度が平年より高いことを示しており、 すなわち、シベリア北部では、層厚が大きく気層の平均気温が平年より高い(高温傾向)ことを意味します。一方、日本付近は、500hPa 高度が負偏差、すなわち 500hPa 高度が平年より低く、 層厚が小さく気層の平均気温が低い(低温傾向)ことを示しています。 また、(b)の問題と関連して、「日本付近が負偏差」なのは、寒帯前線ジェット気流の蛇行により日本付近に寒気が南下しやすい状況だからと考えられます。

よって、正解は⑤です。

第56回 (令和3年第1回)

問1

④

(a) 正

設問の内容の通りです。

(b) 正

(c) 正

設問の内容の通りです。

【類題】平成 20 年度第 1 回試験・専門問 1(b)

(d) 誤

降水の定義(気象庁『気象観測の手引き』P4.)

降水とは,大気中の水蒸気が凝結したり,昇華してできた液体・固体の生成物,すなわち

雨・雪・あられ・ひょうなどが落下する現象,又は落下したものの総称である。

降水量とは,ある時間内に降った雨・雪などの量であり,降水が流れ去らずに地表面上を

覆ったとしたときの水の深さ(雪などの固形降水の場合は溶かして水としたときの深さ)

で表す。また,単位時間あたりの雨や雪の量を降水(降雨)強度という。

なお,雪などの固形降水物が自然に積もって地面を覆っている状態を積雪といい,その深

さを積雪深又は積雪の深さという。ただし,夏季のひょうや氷あられは積もっても積雪と

はいわない。

問2

⑤

(a) 正

(b) 正

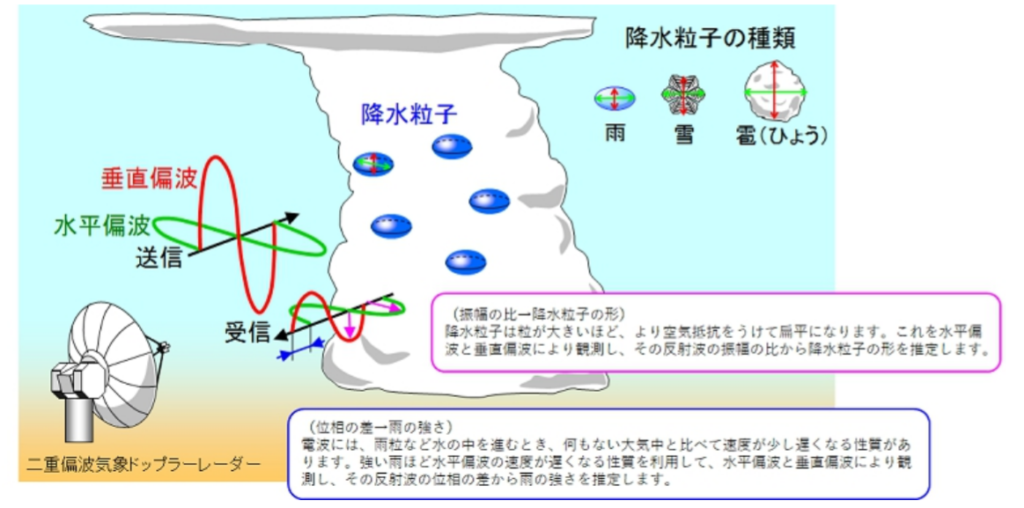

上図の「ドップラー効果」参照。

(c) 正

(d) 正

上図のとおり、雲の中の降水粒子の種別の判別や降水の強さをより正確に推定することが

できます。

【類題】平成 30 年度第 2 回試験・専門問 2(d)

問3

(a) ア

観測地点の南側を低気圧が東進するとき、観測地点の風向変化は反時計回りの東寄りの風

になります。そのような風向変化をしているのは“ア”です。

(b) ウ

前線の南側に位置し、かつ寒冷前線が接近しているので、やや西寄りの成分を持つ南寄り

の風になるはずです。“ウ”では、12 時に近い時刻で南南西の風になっており、該当しま

す。

(c) イ

低気圧の進行方向前面に位置し、温暖前線が接近中なので、暖気移流の場にあると推定で

きます。“イ”では、12 時に近い時刻における鉛直方向の風向変化を見ると、上空に向か

って時計回りに変化しているので、暖気移流とわかります。風向も 12 時に近い時刻では南

東よりになっているので、等圧線の走行とも合致しています。

ちなみに、“エ”は、7 時頃以降、地上から上空にかけて次第に北よりの風に変わっており、

それは、寒冷前線の通過を示唆しています。設問の地点では、寒冷前線が通過する地点は

ないので、いずれも該当しません。

問4

⑤

(a) 誤

格子点周辺に多くの観測データが存在していれば解析値の精度は上がりますが、観測データが少ない場合は、解析値の精度は低くなります。

(b) 誤

同じモデルでも、予測誤差の成長の程度は気象場によって異なります。例えば、気圧の予測の場合、高気圧に緩やかに覆われている場所と、台風が接近しているような場所では、後者のほうが誤差が大きくなります。

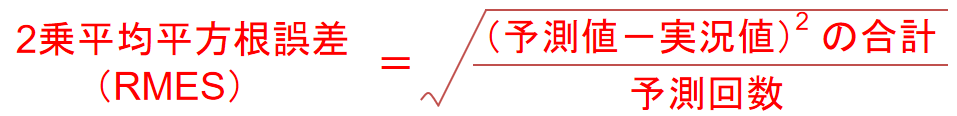

(c) 誤

平均誤差(ME)は、正の誤差と負の誤差を互いに打ち消してしまい、その結果、平均誤差(ME)がゼロになることがあります。二乗平均平方根誤差(RMSE)は、誤差を正と負のそれぞれの誤差を打ち消すことはないので、誤差が減少するとは限りません。

問5

②

(a) 正

設問の内容の通りです。

メソモデルの格子間隔は 5 ㎞であり、その 5~8 倍以上の広がりのある現象でないと現象を

予測することがきません。したがって、個々の積乱雲の振る舞いを表現することはできま

せん。このため、積雲対流のパラメタリゼーションを用います。

※格子間隔以下のスケールの大気運動による物理効果を、格子間隔の平均値としてあらか

じめ見積り、計算に取り込む手法をパラメタリゼーションという。

(b) 正

パラメタリゼーションで考慮されている物理効果には、以下のようなものがあります。

①太陽放射(短波放射) ②地球放射(長波放射・赤外放射)

③地表面や山岳の摩擦抵抗 ④水蒸気の輸送

⑤水蒸気の凝結や水滴の蒸発 ⑥地表面の状態

⑦地表面から自由大気(大気境界層)への顕熱や潜熱、運動量の輸送

このうち、設問に関連するパラメタリゼーションは⑦です。

大気境界層は、地表面と自由大気との間の約 500m~2km 程度の乱流が卓越する大気の層を

いいますが、この乱流による熱・水蒸気・運動量を上下に輸送する効果は、メソモデルで

も表現できません。このため、この効果をパラメタリゼーションとしてあらかじめ見積も

って、計算に取り込んでいます。

(c) 誤

局地モデルの水平格子間隔は 2km ですが、現象の予測を表現できるスケールは、その格子

間隔の 5 倍~8 倍以上となります。すなわち、水平スケールが 10~16 ㎞以上の現象でない

と予測することはできません。よって、個々の積乱雲の予測はできません。

問6

②

(a) 正

設問の内容の通りです

(b) 誤

出力される降水量は、予想対象時刻における降水強度ではなく、予想対象時刻までの一定

期間の積算降水量を表しています。

(c) 正

設問の内容の通りです。このため、モデル地形と実際の地形に標高差があると、それが予

測誤差につながることがあります。

問7

①

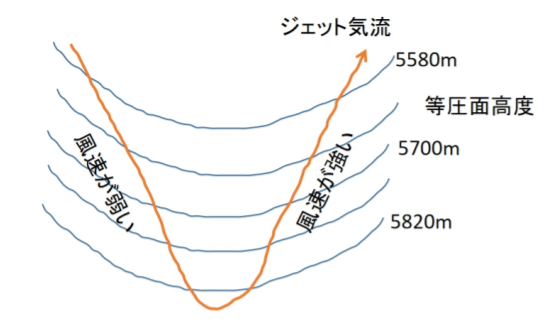

(a) 正

図の左側では、ジェット気流が低高度側から高高度側へ流れているので、風速が弱まり、

図の右側では、ジェット気流が高高度側から低高度側へ流れているので、負嘘気が強まり

ます。

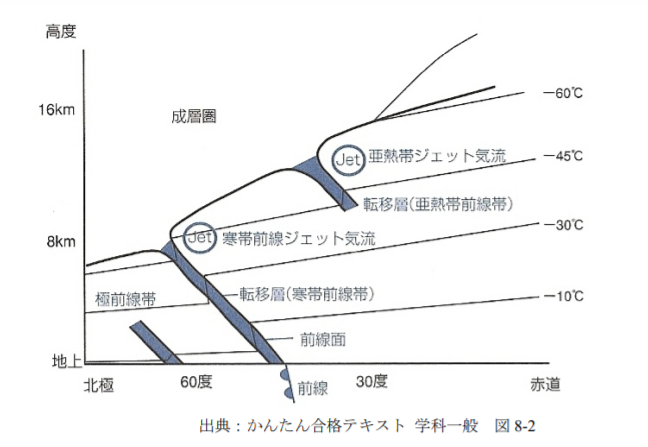

(b) 正

上図のとおり、寒帯前線ジェット気流に伴う風速の極大は、亜帯前線ジェット気流に伴う

風速の極大より高度が低くなっています。

300hPa 付近です。

(c) 正

上図のとおり、寒帯前線ジェット気流も亜熱帯ジェット気流も、温度傾度が大きな転移層

(前線帯)が存在します。ただし、亜熱帯ジェット気流の前線帯は上層のみに形成され、

寒帯前線ジェット気流のように前線帯が地上まで達することはありません。

それでも、前線帯は存在しており、その前線帯の上空にジェット気流の軸が位置していま

す。

問8

⑤

(a) C

赤外画像で、朝鮮半島の北へ高気圧性の曲率を持ちながら盛り上がる雲はバルジと考えら

れ、その北縁はジェット気流に対応しているので、C 領域の雲はジェット巻雲と判断できま

す。さらに、そのジェット巻雲は、輝度の高い波状雲となっているので、トランスバース

ラインと結論できます。

(b) D

可視、赤外ともに非常に白く、にんじん状の雲域が見られます。

(c) B

可視では殆ど写っておらず薄い雲、赤外で輝度が明るく雲頂高度が高い雲と判別でき、そ

れは上層雲が主体の雲域であると判断できます。

(d) A

可視で灰色が滑らかに写り、赤外では写っていないので、下層雲の中でも霧または層雲が

主体の雲域であると判断されます。

問9

④

(a) 正

設問の内容の通りです。

(b) 正

放射冷却が顕著な日に地表面付近が冷やされ、このとき、露点温度以下になると水蒸気が

凝結し、放射霧が発生します。☞ 日の出後、気温が上昇すれば消える。

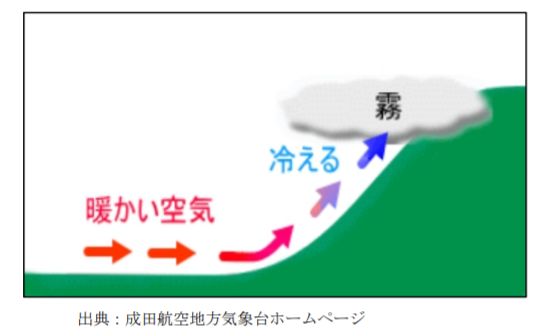

(c) 正

滑昇霧は、山斜面を滑走する湿った空気が、上昇の際に気圧が下がることで断熱膨張を起

こして冷却されることで発生する霧です。

(d) 誤

移流霧は、冷たい地表面に、相対的に暖かく湿った空気が流れ込み、水蒸気が凝結するこ

出典:成田航空地方気象台ホームページ

とで発生します。

☞ 夏の海霧が典型で、海面水温が低い海域に、暖かく湿った空気が流れ込み、水蒸気が凝

結する。

問10

①

(a) 正

両方の気流とも、非常に湿った暖かな空気を伴っていて、この2つの気流の流れ込みによ

り、梅雨前線の南側には、大量の水蒸気を含んだ空気が存在します。

(b) 誤

梅雨前線上の低気圧は、梅雨前線を境に接している空気の温度差があまり大きくないため、

中心気圧が急激に低くなることはなく、上層での低気圧性循環は不明瞭です。

(c) 誤

オホーツク海高気圧の寒気層は下層に限られ、上層では周囲より気温が高い温度構造を持

ちます。オホーツク海高気圧は、オホーツク海の低温な海域に停滞することによって、下

層に低温・湿潤な気団が形成されます。

(d) 誤

西日本以西の梅雨前線は、下層での南北方向の温度傾度が小さいですが、水蒸気の多寡の

南北傾度は非常に大きくなっています。

一方、東日本以東の梅雨前線は、オホーツク海高気圧の冷湿な空気と太平洋高気圧の暖湿

空気に挟まれ、南北の温度傾度が大きくなっています。

問11

③

(a) 正

台風の中心付近では、下層で収束した暖湿空気が上昇する際に発生する凝結熱(潜熱)の

放出により周囲より気温が高く、ほぼ海面から対流圏界面まで暖気核が存在します。

(b) 誤

この説明は、温帯低気圧のことです。台風は、海面から蒸発した水蒸気が上昇して、上空

で凝結する際に放出される凝結熱(潜熱)によって発生・発達します。

(c) 正

設問の内容の通りです。

(d) 誤

「緯度と気圧傾度力が同じ」という条件なので、以下のような等圧線イメージになります。

台風中心からの距離が近いほど等圧線の曲率が大きいので、遠心力が強くなります(B)。

遠心力が強まる分、コリオリ力が弱まり、それに比例して風速は弱くなります。よって、

緯度と気圧傾度力が同じであれば、台風中心に近いほうが弱い風になります。

ただし、台風や発達した低気圧は、中心に向かって気圧傾度がどんどん大きくなるので、

中心に近いほど風が強くなります。

問12

③

(a) 誤

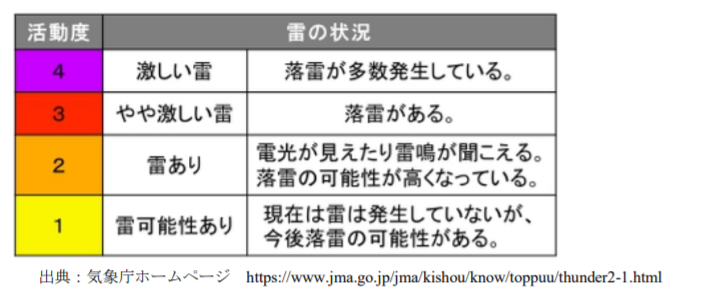

雷の解析は、雷監視システムによる雷放電の検知及びレーダー観測などを基にして活動度 1 ~4 で表します。

雷放電の検知数が多いほど激しい雷(活動度が高い:2~4)として表す。雷放電を検知し

ていない場合でも、雨雲の特徴から雷雲を解析(活動度 2)するとともに、雷雲が発達する

可能性のある領域も解析(活動度1)する。

(b) 正

雷ナウキャストは、10 分毎の解析を基に 60 分先まで 10 分毎に予測を作成しています。予

測の作成では、移動予測が主な予測手法となります。

移動予測の他、雷雲の盛衰傾向を少しでも表現するため、発雷領域の特徴(周辺領域の放

電数、レーダー3次元データなど)から、統計的手法により作成した関係式を用いて盛衰

傾向の予測も加味しています。

ただし、移動予測や盛衰傾向の予測では、予測時刻の途中で新たに発生する雷雲は予測で

きません。

【参考】気象庁ホームページ「雷雲の盛衰傾向の予測」

(c) 正

問13

④

(a) 誤

指定河川洪水予報とは

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気

象庁は国土交通省、または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、

区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行っています。

・国(国土交通省)と共同で行う→河川は国土交通大臣が指定

・都道府県と共同で行う→河川は気象庁と協議して都道府県知事が指定

(b) 正

たとえば、2016 年(平成 28 年)の熊本地震では、指定河川洪水予報の基準となる水位が暫

定的に引き下げられました。

(c) 正

気象庁が発表する洪水警報・注意報は、指定河川やそれ以外の河川も含めた予報区内にお

ける全ての河川が対象です。

問14

②

(a) 正

実況値に対して、予報値は正の側に偏っているのがわかります。

(b) 正

B 地点のほうが、予報値と実況値の差が小さい(ばらつきが少ない)ので、二乗平均平方根

誤差(RMSE)は低くなり、予報精度が良いと判断されます。

(c) 誤

最低気温の「予報で 0℃以上」かつ「実況で 0℃未満」のときが「冬日の予報の見逃し」と

なります。 A 地点ではそれが複数ありますが、B 地点ではありません。よって、冬日の予

報の見逃し率は、A 地点の方が B 地点よりも高くなります。

(d) 誤

最高気温の「予報で 0℃未満」かつ「実況で 0℃以上」のときが「真冬日の予報の空振り」

となります。 A 地点ではそれが複数ありますが、B 地点ではありません。よって、真冬日

の予報の空振りは、A 地点の方が B 地点よりも高くなります。

問15

(a) 正

負の北極振動のときは、日本付近を含めた中緯度帯に寒気が流れ込みやすくなります。ま

た、図 A を見ると、日本付近は、負偏差となっていることからも、気温が低いと判断でき

ます。

(b) 誤

図 B では、日本付近が負偏差となっているので、低温傾向になりやすいと判断できます。

(c) 誤

図 C では、日本付近が正偏差であり、寒気の流れ込みが弱く、冬型の気圧配置の強まりも

多くないことを意味します。よって、日本海側の降水量(降雪量)は少なくなりやすいと

判断できます。

第57回 (令和3年第2回)

問1

④

(a) 誤

ラジオゾンデには、レーウィンゾンデとGPS ゾンデの 2 種類あります。温度計と湿度計の搭載は両者共通していますが、レーウィンゾンデが気圧計を搭載しているのに対し、 GPS ゾンデは、高度を直接得るタイプのものについては、気温と湿度で気圧を求めることができるため、気圧計は搭載されていません。

レーウィンゾンデ観測またはGPS ゾンデ観測における高度は、高度を直接得るタイプの GPS ゾンデを除いて、観測値(気圧、気温、湿度)から層厚( 2 つの等圧面間の高度差)を計算し、この値を地上から順次積算して求めています。

【類題】平成28 年度第 1 回専門問 3(c)

(b) 誤

昼間の観測では温度計センサが日射を受けることによって実際の気温よりも高い値を示すことが

あります。そこで、ラジオゾンデ観測では、この日射による影響に対して補正が行われています。

【類題】平成30 年度第 1 回専門問 3(c) 平成 22 年度第 2 回専門問 2(d)

(c) 正

気温が一定の基準以下(-40 ℃以下)になると、水蒸気量が微量となるため、湿度の正確な計測ができなくなり、湿度の観測はここまでとなります。

【類題】平成28 年度第 1 回専門問 3(b)

問2

①

(a) 正

「推計気象分布」

は、アメダスや気象衛星の観測データ等をもとに天気・気温・日照時間のきめ細かな分布を算出し、視覚的に把握できる情報です。この情報は、面的には 1km 四方のメッシュの細かさで、天気は 5 種類(晴れ、くもり、雨、雨または雪、雪)、気温は 0.5 ℃毎および日照時間は0.2 時間毎のそれぞれの単位で表します。また、 1 時間毎に更新します。

(b) 正

観測所を含むメッシュの値は、そこでの観測データとは必ずしも一致しません。面的な広がりに着目して利用します。

(c) 正

推計気象分布(天気)は、気象衛星ひまわりによる雲の観測データから晴れかくもりかを判定します。また、降水の有無は解析雨量を用いて判断します。雨か雪かの判別には同じく推計気象分布(気温)も用います。

(d) 誤

推計気象分布(気温)は、アメダスの気温観測値などを用い、標高による気温の違いも考慮して作成した情報です。

問3

⑤

(a) 正

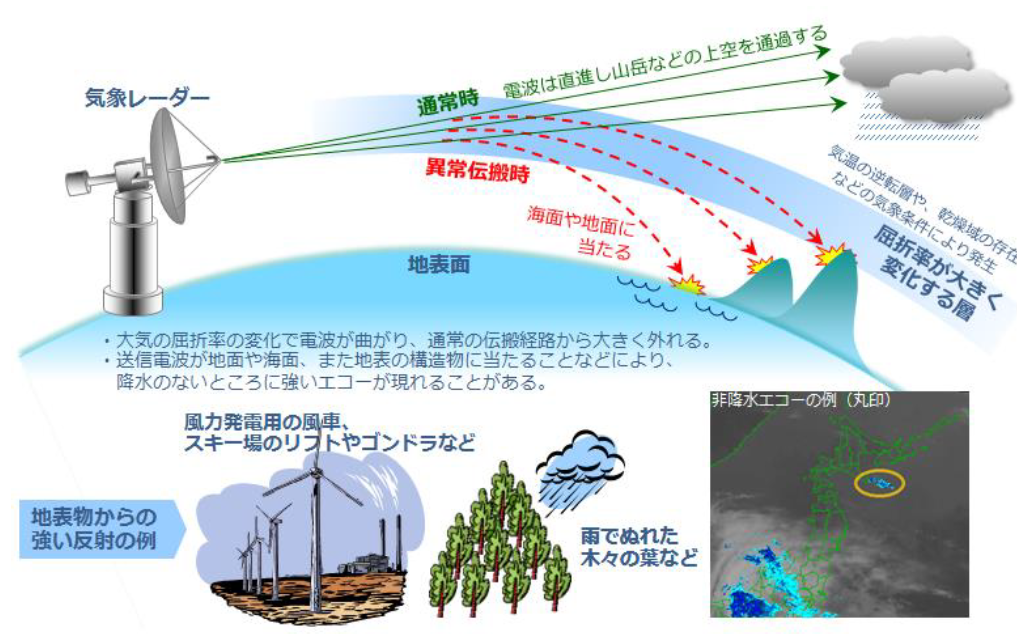

気象レーダーの発する電波は、通常なら直進して山岳などの上空を通過しますが、大気の屈折率

の分布状態に応じて電波が曲げられ、通常の伝搬経路から大きく外れることがあります。この現

象を「異常伝搬」と呼びます。送信電波が曲げられて地表面や地表の構造物などに当たって反射

すると、降水がないところに強いエコーが現れる場合があります。この現象は電波を用いた観測

の特性上避けられないもので、データの品質管理において完全に取り除くことはできません。

大気の屈折率は気温や湿度などにより決まります。異常伝搬は、気温が高度とともに急増す

るなど屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生します。具体的な気象条件として、高気圧内の

下降気流や夜間の放射冷却、海陸風による温度の異なる空気の移流などが挙げられます。また

海上は地形の起伏がない分、異常伝搬の原因となる大気構造を安定して形成しやすいといった

特徴があります。

【類題】令和2 年度第 2 回専門問 3(b) 平成 29 年度第 1 回専門問 3(a)(c) 平成 27 年度第 2 回専門問 2(c)

(b)

正

異常伝搬の項では電波が曲げられて地表面や地表の構造物などに当たり、強いエコーが現れる例を紹介しましたが、電 波が曲げられなかった場合でも地形の影響で山岳や地表の構造物などに電波が当たってしまい、降水のないところに強いエコーが現れることがあります。地形のように動かないものが原因のグランドクラッタは降水のエコーと区別して取り除くことができます。しかし、風で揺れる樹木や大型の風車の羽やスキー場のリフトなどのように動くものが原因のグランドクラッタや、エコー自体が非常に強い場合は、データの品質管理において完全には取り除くことはできません。

【類題】平成22 年度第 2 回専門問 3(a)

(c)正

レーダーで降水が観測されることがあっても、地上では降水が観測されないことがあります。特に大気下層の空気が乾燥している場合、降水粒子が落下途中で蒸発して、地上まで降水粒子が到達せずに観測されません。

【類題】令和元年度第1 回専門問 2(d) 平成 26 年度第 1 回専門問 1(d) 平成 22 年度第2 回専門問 3(b)

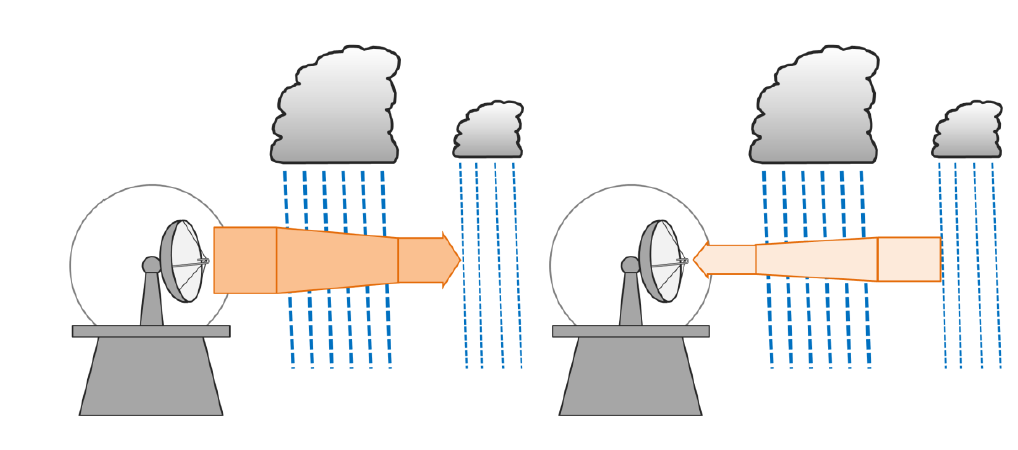

(e) 正

レーダー観測では、雨や雪の粒に反射された電波の強さから降水の強度を観測します。しかし、電波が反射されてアンテナまで戻ってくる経路上に強い降水がある場合(下図)は、電波が減衰してしまい、実際の降水よりも弱いエコーとして観測される 点に注意が必要です。

【類題】平成29 年度第 2 回専門問 3(a) 平成 26 年度第 1 回専門問 1(b) 平成 21 年度第 2 回専門問 3(a)

問4

⑤

(a) 正

そのとおりです。下図参照。

【類題】平成29 年度第 2 回専門問 5(a) 平成 25 年度第 1 回専門問 5(b) 平成 21 年度第 1 回専門問 5

(b) 正

プラネタリー波とは・・・

*中緯度帯に吹く偏西風波動のひとつ

*波長の水平スケールは1 万㎞以上

*波数は1 4 程度で超長波に相当する

北半球で卓越(南半球ではほとんど見られない)

☞北半球には、大規模な大陸(ユーラシア大陸や北アメリカ大陸など)があり、大陸と海洋の温度

差が大きいことや、大規模な山岳地帯(ヒマラヤ山脈やチベット高原など)があるため、大気に力

学的な影響(偏西風が分流するなど)が生じるために、偏西風の蛇行が発生・発達する。

【類題】平成12 年度第 2 回一般問 8(4)

(c) 正

積乱雲は、大気の下層へ暖かく湿った空気が流れ込み、上空には冷たい空気が流れ込む大気の状態が不安定な状況のもとで発生・発達します。個々の積乱雲の水平方向の大きさ は、せいぜい数 km から十数 km の広がりで、寿命は数十分程度です。夏場の積乱雲は、たとえ 1 個であっても発達して衰弱するまでの短時間に激しい雨を降らせます。これが局地的な大雨です。

(d) 正

梅雨前線は停滞前線ですから、南北の温度傾度は寒冷前線や温暖前線に比べて小さく、勢力も

拮抗しています。なので、仮に梅雨前線上に低気圧が出来てもあまり発達することはなく、対流圏

上層においては、明瞭な低気圧性循環の構造は見られません。

【類題】平成29 年度第 2 回専門問 9(b) 平成 27 年度第 2 回一般問 9(b)

問5

④

(a) 誤

発雷確率ガイダンスは、予報対象領域内の少なくとも1地点で発雷する確率を⽰したものです。たとえば、同じ「確率予報」である降水確率で考えてみます。降水確率では、その確率が大きいほど対象領域内で降水強度が強いことを示しているかというとそうではありません。あくまで降水確率は「 1 ㎜以上の降水がある確率」なので、降水確率の高い低いは、降水強度の強弱とは関係ありません。つまり 20 %の降水確率よりも 90 %の降水確率の方が対象領域内での降水強度が強いことを示しているわけではありません。発雷確率も同じ考え方で、発雷確率の大小は、対象領域内で発生する雷の強度の強弱とは関係しません。

【類題】平成29 年度第 1 回専門問 7(a)

(b) 誤

発雷確率ガイダンスは、発雷の確率の高低を示すのものであって、発雷数とは関係しません。

【類題】令和2 年度第 1 回専門問 6(c) 平成 29 年度第 1 回専門問 7(b)

(c) 正

発雷確率など主に発現頻度の低い現象においては、逐次学習型(逐次的に学習し、係数が変化するガイダンス・気温ガイダンスもそのひとつ)では実況の後追い予測となりやすい等の理由により、一括学習型(過去数年分のデータを利用し一括して学習する型のガ イダンス)を利用しています。

【参考】気象庁予報部『ガイダンスの解説』 2018 年 P4

問6

③

(a) 正

そのとおりです。

(b) 誤

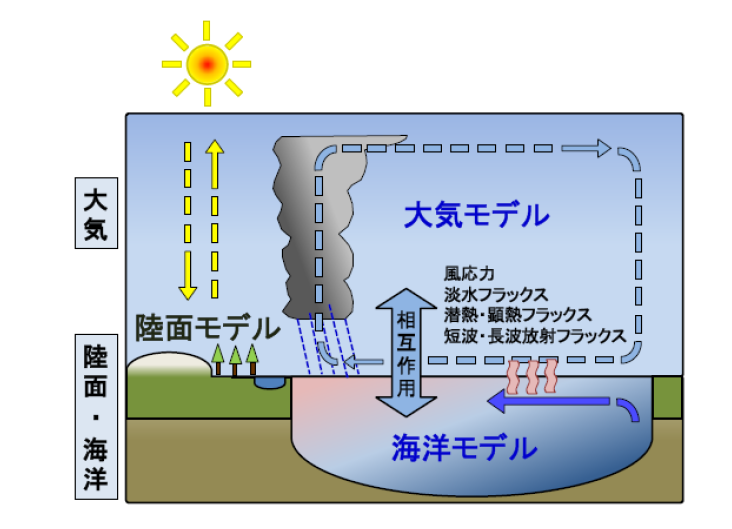

3か月予報・暖候期予報・寒候期予報の作成に導入されている大気海洋結合モデルの予測では、大気や海洋がもつカオス的な性質(予報時間が長くなるにつれ、初期時には存在しなかった新たな力学的な要素が加わったり、初期時に存在していた力学的要素は消滅したりすること)に対応するため、同じ予測対象期間に対して複数の数値予報を行うアンサンブル予報が用いられています。

【類題】平成30 年度第 1 回専門問 4(c)

(c) 誤

大気海洋結合モデルにおける大気モデルは、気象庁全球モデルを基に季節予報モデルとして利用するために改良・調整を加えた ものであり、海洋モデルの計算領域も現在は全球域に拡張しています。

【参考】気象庁地球環境・海洋部 『平成 27 年度季節予報研修テキスト』 2015 年 P7.8

問7

⑤

(a) 誤

寒冷低気圧は、偏西風帯のジェット気流が低緯度側(暖域側) に大きく蛇行し て、その北側の寒気の場の中で 形成されます。 また、上空のジェット気流から切り離されて、ジェット気流の南側に切離する形で形成される(切離低気圧)こともあります。

【類題】平成20 年度第 1 回専門問 10(a) 平成 18 年度第 2 回専門問 9

(b) 誤

偏西風帯のジェット気流の蛇行によって寒冷低気圧(中心付近が寒気の場となる)が形成されるので、寒気核は、 対流圏の中・上層のほうが下層よりも、顕著です。

【類題】平成18 年度第 2 回専門問 9(a)

(c) 誤

寒冷低気圧の中心を結ぶ軸(気圧の谷の軸)は、ほぼ直立しています。

発達中の温帯低気圧の中心を結ぶ軸は、上層ほど西に傾いて います。

(d) 誤

寒冷低気圧は上空の強い偏西風帯のジェット気流の流れから切り離されているため、 一般に動きが遅く、 成層の不安定な状態は数日にわたって続 き やす くなります。

【類題】平成18 年度第 2 回専門問 9

問8

②

(a) 正

大陸から吹き出す寒気が強いほど日本海の海水温との差が大きくなるので、筋状の対流雲(筋状

雲)が発生しやすくなり、大陸から筋状雲までの離岸距離は短くなります。

【類題】平成24 年度第 2 回専門問 11(b) 平成 20 年度第 2 回専門問 9(b)

(b) 誤

大陸からの寒気は、非常に冷たい空気で重たいため、下層の低いところを流れ込んできます。このため、相対的に暖かな海水面と下層の低いところの寒気層との間でのみ対流が発生するので、筋状雲は背が低いのが特徴です。

【類題】平成23 年度第 1 回専門問 4(c)

(c) 正

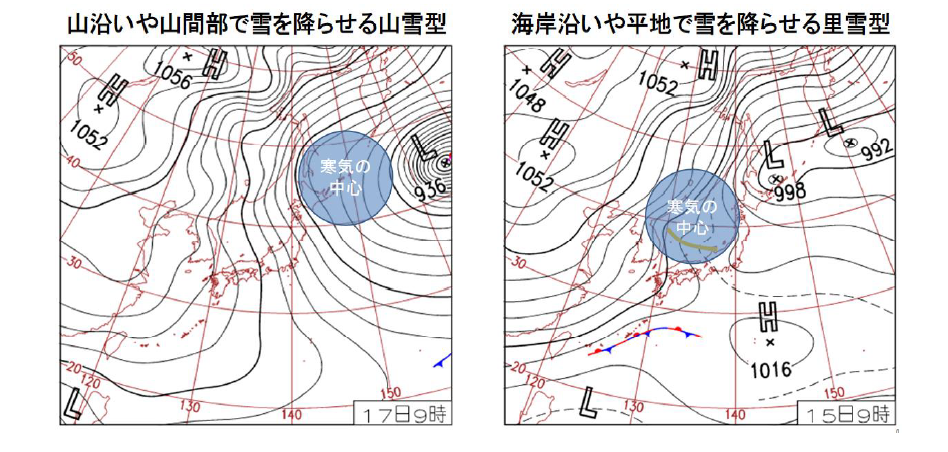

寒気の中心が日本の東にあるときは、日本付近では等圧線が縦縞に混み合って並び、大陸からの季節風は日本海から日本列島上を強く吹き付けます。このため、日本海上で発生した筋状雲は、山岳に勢いよくぶつかり、日本海側の山沿いで強制上昇が強化され、筋状雲が積乱雲化して大雪となります。これが山雪型です。

【類題】平成30 年度第 2 回専門問 9

(d) 正

なぜ湿度が低いと雪になりやすいのか。

(前提として)

・外部(大気)から温められることなく(断熱)雪が融けるには、外部から熱を吸収(潜熱吸収)して自らの温度を上げればよい 。自らの温度が上がると、雪片は周りから融け出して水膜となり、蒸発する。水膜の蒸発が盛んなほど潜熱吸収も起きやすくなる。

・潜熱吸収は、外部(雪片の周りの大気)から熱を奪うことになるので、周りの大気は気温が下がる。周りの大気が冷えるので、雪片は融けにくくなる。

(湿度が高いと)

・湿度が高いと雪片の周りから融け出した水膜の蒸発がしづらくなる。蒸発が少ないと潜熱吸収がしにくくなり、周辺の大気の温度は低下しない。大気の温度が低下しないので、雪が融けやすくなる。

(湿度が低いと)

・湿度が低いと雪片の周りの水膜の蒸発が盛んになり、潜熱吸収による周辺の大気の温度が低下して、雪が融けにくくなる。

・雨が降り出すと降水粒子が落下中に蒸発するので、潜熱の吸収が生じて大気の温度が下降する。このとき、雲底から地上まで乾いていれば、盛んに蒸発が起きて 4℃ 5℃ も気温が下がることがある。

【類題】平成28 年度第 2 回一般問 5(c) 平成 24 年度第 2 回専門問 11(d) 平成 23 年度第 2 回一般問 5(d)

問9

①

(a) 誤

領域A に見られるのは海霧ではなく、海氷(流氷)であると 思われます。 3 月なので、 領域 A のオホーツク海では海氷が存在する可能性を頭に入れておく必要があります。

海氷(流氷)を観測するには、 可視画像を利用します。可視画像では海面に比べて海氷(流氷)の

方が反射率が大きい(白く見える)こと、そして同じく反射率が大きい雲に比べて海氷(流氷)の方

が動きがゆっくりしていること、などの違いを利用して海氷(流氷)を見分けることができます。

また、流氷の渦模様が見られることがあります。渦模様は、海面に浮いた流氷が潮流の渦によって流されることで現れます。

なお、海霧であれば、この画像のように斑にはならず、輝度ももっと低くなります。

【類題】平成27 年度第 2 回専門問 7(a)

(b) 正

領域B で、赤外画像では白く薄い層状に広がっているので、雲の厚みが薄く雲頂高度が高い巻

雲と思われます。その下には、可視画像で灰~白色の雲域が一様に見られます。霧やや下層雲の

雲頂表面は、滑らかで一様であるのが特徴なので、霧または下層雲と思われます。

【類題】平成29 年度第 2 回専門問 6(b) 平成 28 年度第 2 回専門問 7(c)

(c) 正

領域C では、赤外・可視画像ともに非常に白く明るく、また赤外画像では団塊状に、可視画像では凹凸感があるので、積乱雲を含む対流雲域と判断できます。

(d) 正

筋状雲は雲頂高度が低いので、可視画像で見る方が良い。可視画像では、寒冷前線通過後の寒気の吹き出しに伴う筋状雲が見られる。また、領域 D の主に北側には、広がる雲に隙間がないクローズドセルが見られる。

【類題】平成21 年度第 1 回専門問 4(a)

問10

③

(a) 誤

台風は、コリオリ力が十分に働く北緯 5度 以 北で発生します。北緯 5 度以南では殆ど発生することはありません。

【類題】平成28 年度第 1 回専門問 10(a) 平成 23 年度第 2 回専門問 8(a) 平成 21 年度第 2 回一般問 11(a)

(b) 正

台風の眼ができるのは、どうしてなのか。台風の中では、強い風が中心に向かって反時計回りに吹き込んでいます。スピードの速い車に乗っていると、カーブにさしかかったときに体が外側へ引っ張られますが、これと同じように、台風の風も中心に近づいて速くなるほど外側へ引っ張られる力(遠心力)が強く働きます。すると、外側に引っ張られる力が強すぎて、中心に向かって風が吹き込めなくなる部分ができます。この風の入り込めない部分が「台風の眼」です。発生したばかりの台風は、まだ中心に吹き込む風が弱いため、眼ははっきりしませんが、中心に吹

き込む風が強まる、すなわち、気圧が急速に低下すると眼が でき始めます。

(c) 正

摩擦力により、反時計回りの風は台風の中心側に曲げられ、中心付近では渦収束となります。その渦収束による上昇流が複数の積乱雲を組織化して壁雲を形成します。

【類題】平成20 年度第 1 回一般問 10(b)

(d) 誤

台風の中心付近の強い風は、下層から上層まで一様に反時計回りになっていて、水平風の鉛直シアーが 小さくなっています。水平風の鉛直シアーが大きいと、下層から上層までの一様な反時計回りの水平風が崩れてしまい、台風の発達を阻害します。

問11

④

(a) 誤

警報・注意報は、予報に分類されます。警報とは、重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒

を呼びかけて行う予報です。

【類題】平成20 年度第 2 回専門問 13(b) 平成 20 年度第 1 回一般問 12(d)

(b) 正

気象警報・注意報及び早期注意情報(警報級の可能性)の発表

に関する事項のひとつです。

警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶおそれがあります。警報は、重大な災害が

発生するような警報級の現象が概ね3~6時間先に予想されるときに発表することとしています。

また、警報級の現象が概ね6時間以上先に予想されているときには、警報の発表に先立って、警

報に切り替える可能性が高い注意報を発表することとしています。例えば、翌日明け方に警報級

の現象が予想される場合には、夕方の時点で「明け方までに ○○ 警報に切り替える可能性が高

い」のように発表しています。なお、こうした猶予時間(リードタイム)は、気象警報・注 意報が防災

関係機関や住民に伝わり安全確保行動がとられるまでにかかる時間を考慮して設けていますが、

現象の予想が難しい場合には、リードタイムを確保できない場合もあります。

(c) 誤

警報級の現象が5日先までに予想されているときには、その可能性を「早期注意情報(警報級の

可能性)」として[高]、[中]の2段階で発表しています。警報級の現象は、ひとたび発生すると命に

危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、可能性が高いことを表す[高]だけでなく、[高]ほど可

能性が高くはないが、命に危険を及ぼすような警報級の現象となりうること を表す[中]も発表し

ています。

【類題】令和2 年度第 2 回専門問 13(d)

問12

②

(a) 正

高解像度降水ナウキャストでは、高解像度化とナウキャストの速報性を両立するために、陸上と海

岸近くの海上では 250m 解像度の降水予測を、その他の海上では 1km 解像度により降水予測

を しています。

【類題】平成29 年度第 1 回専門問 10(b)

(b) 誤

高解像度降水ナウキャストは、気象ドップラーレーダーの観測データに加え、気象庁・国土交通

省・地方自治体が保有する全国の雨量計のデータ、ウィンドプロファイラやラジオゾンデの高層観

測 データ、国土交通省レーダ雨量計のデータも活用し、降水域の内部を立体的に解析して、

250m 解像度の降水分布を 30 分先まで予測します。

(c) 正

高解像度降水ナウキャストでは、降水を3 次元で予測する手法を導入しています。 予測前半で

は 3 次元的に降水分布を追跡する手法で、予測後半にかけて気温や湿度等の分布に基づいて

雨粒の発生や落下等を計算する対流予測モデルを用いた予測に徐々に移行していきます。

【類題】平成

29 年度第 1 回専門問 10(c)

問13

②

(a) 正

「降水あり」予報の適中率

とは 、 「降水あり」と予報した回数のうち、実況で「降水あり」だった回数との割合なので、

A=5/10 =1 /2

B =4/6 =2/3 となり 、予報区 B のほうが適中率が高い。

【類題】平成23 年度第 1 回専門問 14(b)

(b) 正

降水の有無の適中率とは、 予報した全体の回数のうち、適中した回数(「降水あり」と予報して実

況で「降水あり」だった回数と「降水なし」と予報して実況で「降水なし」だった回数の合計)との割

合なので、

A=80/100

B=84/100 となり 、予報区 B のほうが適中率が高い。

【類題】令和元年度第2 回専門 問 14(b) 平成 30 年度第 1 回専門問 12(a) 平成 28 年度第 2 回専門問 13(a)

(c) 誤

スレッとスコアとは、発生頻度の少ない現象(たとえば東京で雪が降る)に関し、予報・実況ともに

「現象なし」の場合を除いて、適中率を計算する方法です。よって、 降水ありのスレットスコアは、

A=5/25 =1 /5

B=4/20 =1 /5 となり、予報区 A と B のスレットスコアは等し くなります。

【類題】平成28 年度第 2 回専門問 13(b) 平成 26 年度第 2 回専門問 13 平成 25 年度第 1 回専門問 13

問14

①

流域雨量指数とは、河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が

高まるかを把握するための指標です。流域雨量指数は、各地の気象台が発表する洪水警報・注

意報の判断基準に用いています。

流域雨量指数は、全国の約20,000 河川を対象に、河川流域を1 km 四方の格子(メッシュ)に分

けて、降った雨水が、地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿って

流れ下 る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて数値化したものです。流域雨量指数は、各地

の気象台が発表する洪水警報・注意報の判断基準に用いています。

流域雨量指数そのものは相対的な洪水危険度を示した指標ですが、流域雨量指数を洪水警報

等の基準値と比較することで洪水災害発生の危険度(重大な洪水災害が発生するおそれがある

かどうかなど)を判断することができます。この洪水警報等の基準値は、過去の洪水災害発生時

の流域雨量指数値を調査した上で設定しているため、指数計算では考慮されていない要素(堤

防等のインフラの整備状況の違いなど )も基準値には一定程度反映されています。洪水災害発生の危険度を判定した結果は「洪水警報の危険度分布」で確認できます。

(a) 正

流域雨量指数とは、河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が

高まるかを把握するための指標です。流域雨量指数は、各地の気象台が発表する洪水警報・注

意報の判断基準に用いています。

(b) 正

流域雨量指数は、全国の約

20,000 河川を対象に、河川流域を1 km 四方の格子(メッシュ)に分

けて、降った雨水が、地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿って

流れ下る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて数値化したものです。

(c) 正

流域雨量指数そのものは相対的な洪水危険度を示した指標ですが、流域雨量指数を洪水警報

等の基準値と比較することで洪水災害発生の危険度(重大な洪水災害が発生するおそれがある

かどうかなど)を判断することができます。この洪水警報等の基準値は、過去の洪水災害発生時

の流域雨量指数値を調査した上で設定しているため、指数計算では考慮されていない要素(堤

防等のインフラの整備状況の違いなど)も基準値には一定程度反映されています。

問15

④

まず、

8 月の月平均海面気圧と平年差の見方を知りましょう。

8月なので、注目するのは、太平洋高気圧 の勢力やオホーツク海高気圧の勢力です。

図アでは、太平洋から日本付近にかけて平年偏差がプラスの暖色系が広がっていて、太平洋高気圧の勢力が平年より強かったことがわかります。このため、日本列島は、全国的に高温だったと判断できます。

図イでは、オホーツク海で平年偏差がプラスの暖色系が強く表れていて、オホーツク海高気圧が平年より強かったことがわかります。オホーツク海高気圧が卓越すると、北日の太平洋側から関東にかけて、冷たく湿った北東気流が流れ込み、低温・日照不足になりやすくなります。また、東日本から西日本では、平年偏差がマイナスの寒色系なので、太平洋高気圧の勢力が弱く、低温傾向であったと判断できます。

図ウでは、北日本で平年偏差がマイナスの寒色系、西日本から南西諸島でプラスの暖色系が広

がっています。すなわち、北日本では太平洋高気圧の張り出しが弱く、低温や多雨・日照不足となりやすかったと判断できます。

図A: 図ウ

北日本は、低温で降水量は多く、日照時間が少なくなっています。それに該当するのは、図ウです。

図B:図ア

全国的に高温で日照時間も平年より多いことから、 日本列島 に張り出す 太平洋高気圧の 勢力が

強かった と思われます。それに該当するのは、図アです。

図C: 図イ

全国的に低温で降水量も広い範囲で多く、日照時間も少なくなっています。これは、

オホーツク海高気圧 の勢力が 強く、太平洋高気圧の張り出しが弱いこと を意味します。それに該当するのは、

図イです。