毎日違う表情を見せる空。

空を見上げると、様々な種類の雲があります。

丸い雲、薄い雲、どんよりした雲・・

雲はどうやってできるのでしょうか?

また、実際に雲を作ってみました。

曇って何?

雲とは、空気中の水蒸気がまとまった小さい水の粒の集まりです。

普段は目に見えませんが、空気中には水が含まれています。

冬の寒い日に息を吐くと白く浮かびませんか?

あれは息から出た温かい水蒸気が、周りの空気に冷やされて水の粒となった状態で、これも雲のでき方と同じです。

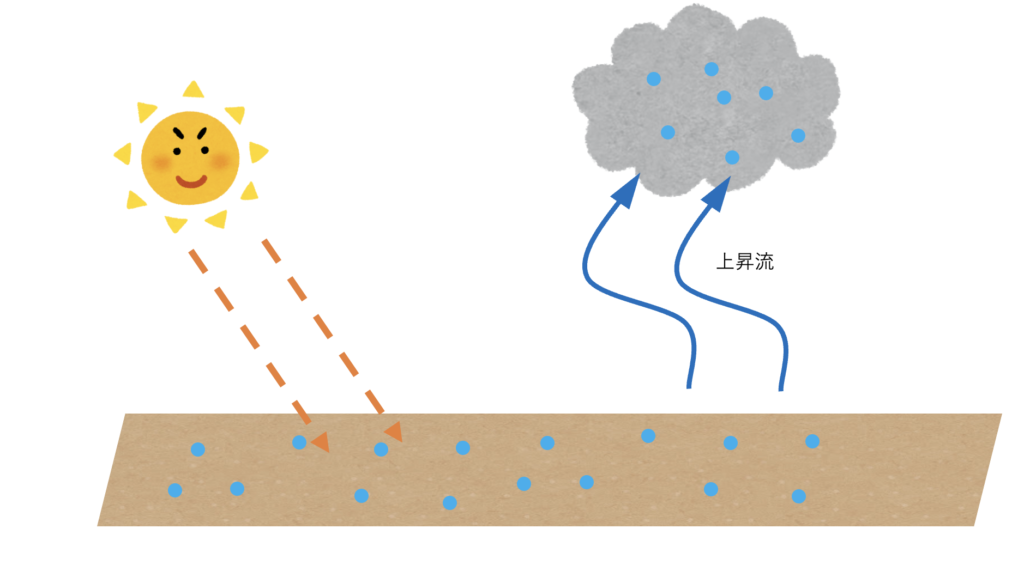

例えば、日差しによって空気が温められると空気が軽くなって上に上に上がっていきます。これが上に向かって吹く流れ(上昇気流)です。

この時、一緒に地上の空気に含まれている水分が上昇流によって上にあがります。

そうすると、上空は気温が低いため、空気が冷やされて水の粒になります。

そうやって浮かんだ水の粒が集まったものが雲となります。

私はちょうど雲の下にいたのですが、人間の感覚では上昇流を感じられませんでした。

上昇流って?

エアコンを思い出してください。

暖房を付けていると顔の周りは暖かいのに、足元だけ冷たいということが起こったりします。

また、お風呂も同じように、お湯が沸くと上のほうだけ暖かくて、下の方が冷たいとうことが起こったりします。

空気は、温められたら上に上がる性質を持っています。

太陽に温められた地面の空気が上に浮かんでいこうとすること、

それが晴れの日の上昇流になります。

※一例です。他にも、高気圧と低気圧の気圧差や、

風の収束など様々な成因があります。高気圧の説明は過去記事「なぜ高気圧に覆われると晴れる?」にて

雲は落ちないの

上昇気流で水の粒が浮かんだのが雲なんだったら、

水の粒が集まりすぎて、上昇流より重たくなったら落ちるんでないの?と思いませんか。

結果から言うと、落ちます。

より正確に言うと、雲として落ちるのではなく、

雨として落ちます。

上昇流で浮かんだ水滴たち(雲)は、お互いにぶつかりながら大きくなります。

そして大きくなりすぎると上昇流でも支えきれなくなっちゃうんですね。

自分たちの重さに耐えきれなくなったときに

雨として落ちてきます。

いわば、雲のダイエットです。

(そして減らした分はまた上昇流に乗せて新しい雲となるのですが・・・ダイエットと一緒ですね。終わりません。)

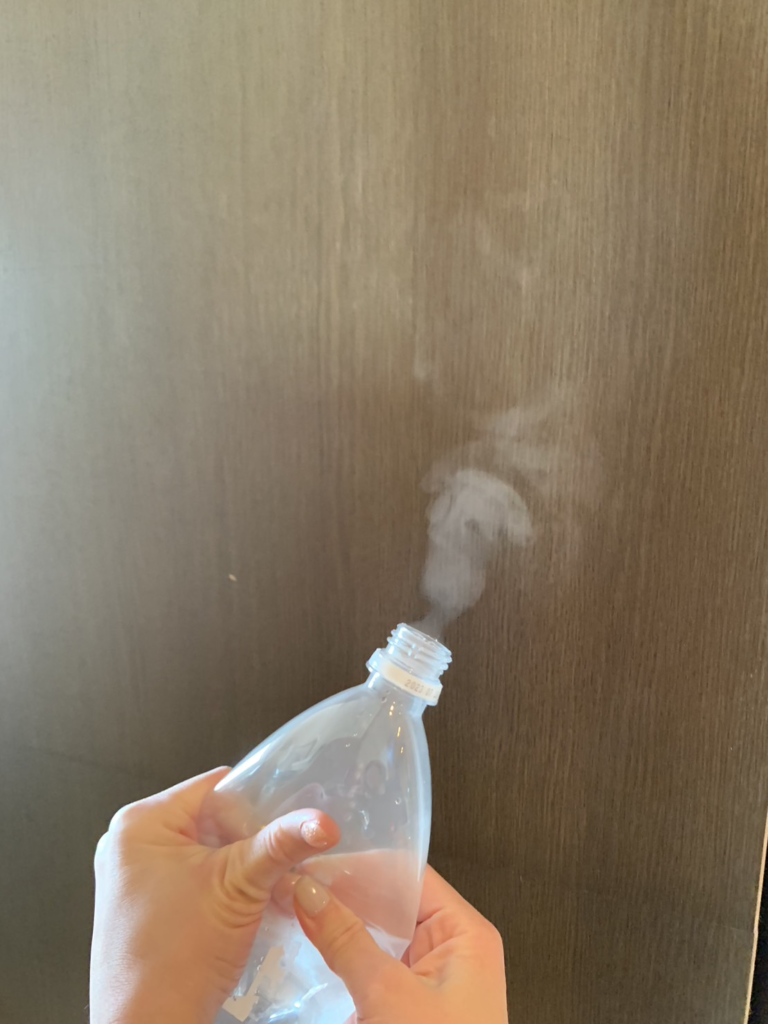

雲をつくってみた

本当に水蒸気と上昇流で雲ができるのかためしてみました。

今回はペットボトルの中に雲を作ってみようと思います。

準備するもの

ペットボトル

線香

お湯(50〜60度くらい)

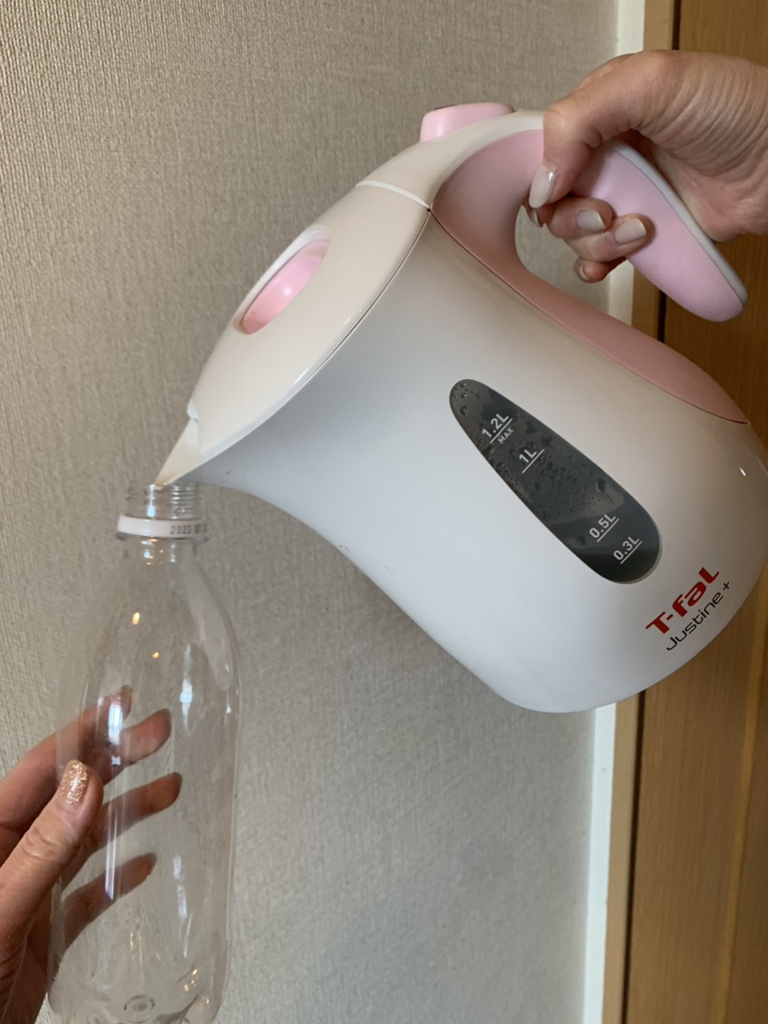

- ①まず、ペットボトルにお湯を張ります

これが水蒸気のもとです

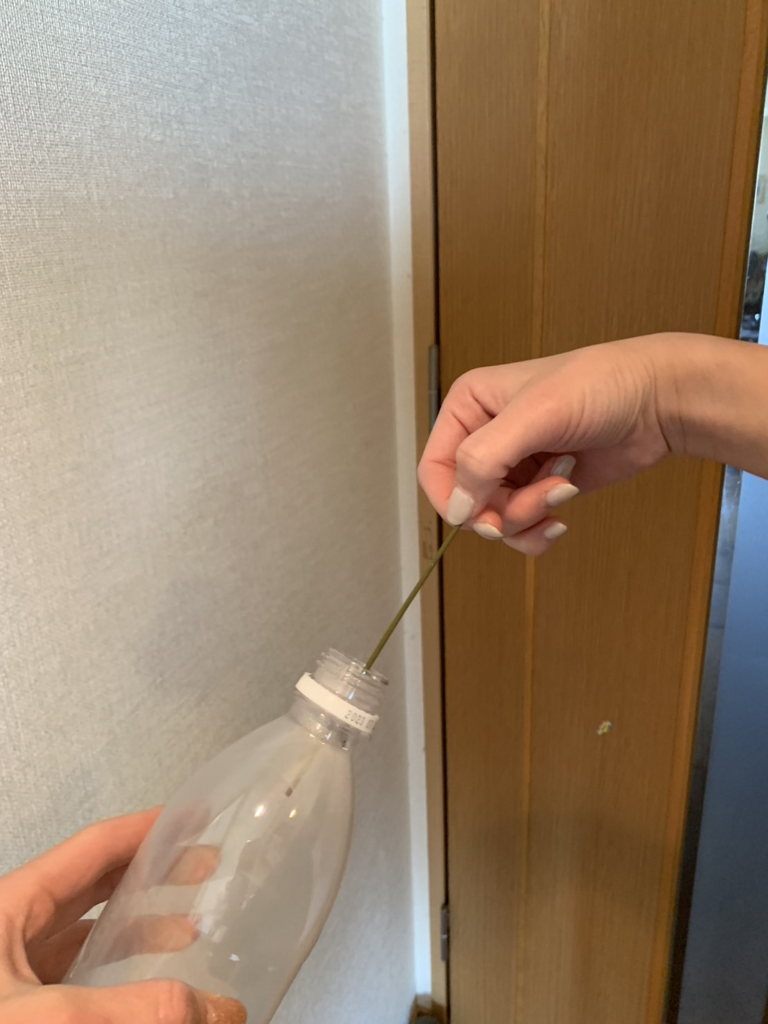

- ②続いて、線香の煙をいれます

雲の粒の核になる〈ちり〉となります

実は雲の粒は100%水だけでできているのではなく、

水の粒となるための核が必要なんです

核に水蒸気たちが集まって、雲の粒になります。

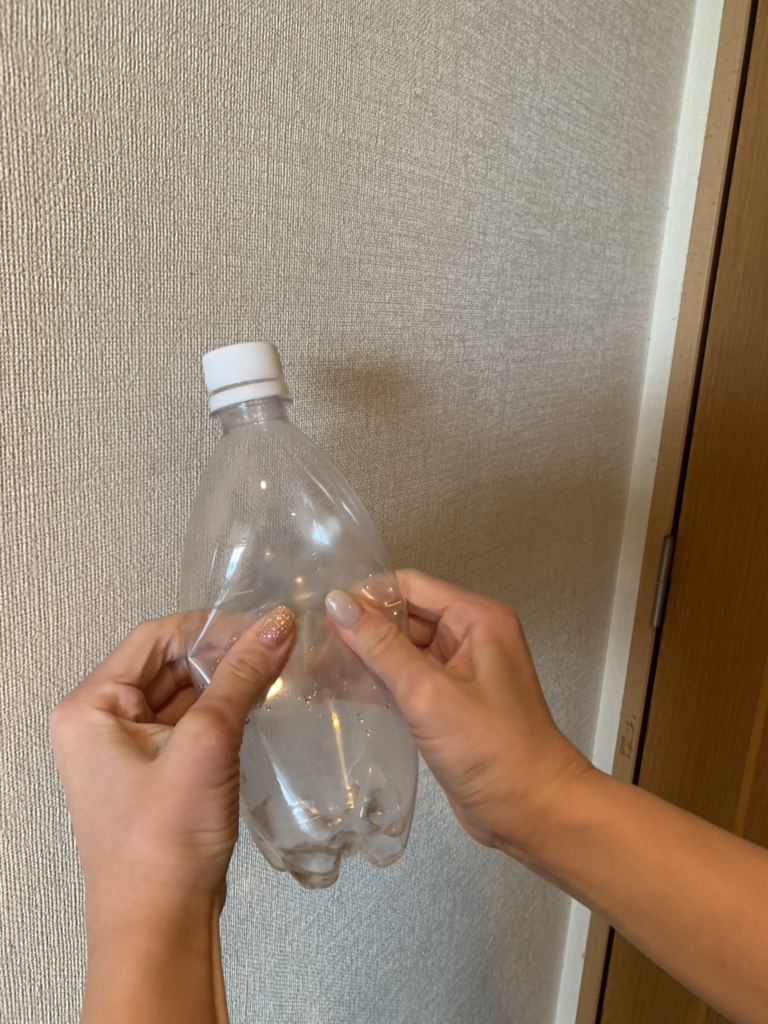

- ③ペットボトルを押して凹ます

ペットボトルの中の圧力を高めることで

ペットボトルの中の温度をあげます

- ④ペットボトルを緩める

急にペットボトルの中の圧力を戻すことで、

ペットボトルの中に上昇流を作ります。

中にできた白いものが、雲です

無事に雲が作れて安心です。

皆さんもよかったら作ってみてください。