①大気の構造

最終的に温度が上がるか、下がるかは 加熱の量と放射の量のバランスで決まります。オゾンと酸素については授業で習った「純酸素モデル」のように 紫外線というきっかけが持続することで、熱の放出も持続します。成層圏ではそれが機能しますが、中間圏ではそれがないため放射の量が多く、気温が下がってしまいます。

③降水過程

気象用語的には

微小な浮遊水滴により視程が1km未満の状態

が霧なのですが

雲が地上まで届くと「霧」になります

④大気の放射

紫外線(太陽放射・短波放射)自体は大気を暖めません

成層圏ではオゾンが多いのですが

そのオゾンが紫外線を吸収して発熱するため、その熱が大気を暖めます

対流圏は紫外線を吸収するものがほとんどないのです

繰り返しになるのですが

紫外線自体は大気をあたためることはありません

詳しく説明すると

大気を組成するいろいろな物質のなかで

紫外線や赤外線を吸収するもの、放射するものがそれぞれあります

そのバランスで大気の温度が決まってきます

成層圏の熱源はご指摘の通り「オゾン」です

「オゾン」は紫外線を吸収し、発熱するのですが

紫外線を受けることで分解することもあり、対流圏にはほぼ存在しません

逆に大気圏での主な熱源は水蒸気や二酸化炭素になります

しかも「紫外線」の影響というよりは

地球が放射する「赤外線」を吸収することで温まります

厳密に言えば酸素分子など一部のところで紫外線吸収があるのですが

水蒸気や二酸化炭素の吸収(それによる発熱)は

それを無視できるぐらいのものです

⑤⑥熱力学

まず、乾燥断熱減率とは何かを抑えておく必要があります。

大気は、上昇や下降によって良くかき混ぜられた状態にあるので、断熱膨張・断熱圧縮が起こり、自然と上下に温度差ができます。そして、その高さによる温度の変化の割合が乾燥断熱減率です。

比較として、水の場合を考えると、上下に温度差がある水をかき混ぜると上下に均一な温度になります。この上下に均一な水の温度の状態(水温一定)が、大気の場合の乾燥断熱減率になります。

水の場合、この水温一定を基準として、水が上ほど冷たく下ほど暖かいと、対流が起き不安定な状態となります。逆に水が上ほど暖かく下ほど冷たいと対流が起きず安定な状態となります。

つまり、大気の場合の乾燥断熱減率と水の場合の水温一定は、同じ均一な状態を指すと言えます。

なので、大気が乾燥断熱減率より気温減率が大きい時は、水が上ほど冷たく下ほど暖かい時と同じような状態となり、対流が生じて不安定な状態となります。一方、大気が乾燥断熱減率より気温減率が小さい時は、水が上ほど暖かく下ほど冷たい時と同じ状態となり、対流が起きず安定な状態となります。

よって、乾燥断熱減率より気温減率が大きいと不安定、小さいと安定ということになります。

要するに、ここで述べられている「安定・不安定」は、未飽和な空気を前提とした時の、乾燥断熱減率を基準とした「安定・不安定」を表現したものに過ぎません。

一方、「絶対不安定・条件付き不安定・絶対安定」は、上昇下降する空気塊の温度と周りの大気の温度との関係や飽和・未飽和を考慮した場合の分類なので、区別して考える必要があります。

⑦大気の力学

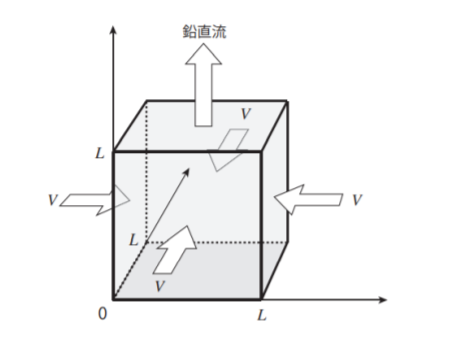

問題文より「上面:側面の空気密度の比が4:5」であるのに、上面を通る鉛直流の風速が5Vになるのはどうしてですか?

上面から出ていくので、上面の密度の比の4Vだと考えてしまいます

(問題)

図のように,大気中に一辺の長さが L の立方体の領域があり,その四つの側面を通して密度ρの

空気が面に垂直な一定の風速 V で内部に吹きこんでいる。このとき,単位時間に四つの側面を通

して立方体に流入する空気の質量は(a)で表される。また,立方体内の大気の質量は時間的に変

化せず底面を通した空気の流入・流出はないとすれば,立方体の上面を通る鉛直流の風速は(b)

となる。ただし,立方体の上面,側面,底面における平均的な空気密度の比は 4:5:6 であるとし,

鉛直流の符号は上向きを正とする。

(問題解答)

立方体に流入する面は、側面(4面)のみです。1つの面(面積はL×2=2Lとする)には、速度Vで

密度ρの空気が吹き込むので、その流入量は、V×ρ×L2です。それが 4 面あるので、4×V×ρ

×2L となり、(a)は③か④となります。

一方、流出は上面のみです。ここで注意することは、但し書きにある「立方体の上面、側面、底面

における平均的な空気密度の比は4:5:6」という文言です。側面から流入した風速の合計は4×

Vですが、上面と側面の密度の比は4:5なので、上面を通る鉛直流の速度は5×Vとなります。よ

って、正解は④となります。

(さらに解説)

問題文より

上面:側面の空気密度の比=4:5

風が入ってくるのは側面のみ

⇒4V

風が出ていくのは上面のみ

答えは5Vなのはなぜなのか…

問題を考えるとき

側面から入ってくる風の量と上面から出ていく風の量は

同じにならなければいけません。

例えば掃除機で、吸い込む風の量と、排気の量が同じじゃないと

掃除機が調子悪いか、壊れるのと同じです

上面:側面の密度の比が4:5だから

上面の風は「4V」と考えたようですが…

側面の風速が「5V」なら比の値から、わからんこともないです(まちがいですが…)

上面の風が4V、側面の風も4V。

比例させるなら矛盾しています。密度や比が全く反映されないことになります

ここで密度の意味を考えましょう

密度=単位体積あたりの重さです

例えば同じ大きさの箱があるとして

密度が4:5だとすると

同じ大きさのパンがあるとして

密度が4:5とすると

4のほうが「少しスカスカ」で軽いはずです

同じ重さにしようとすると

4のほうのパンを少し多くしないといけませんよね?

(フランスパンのような同じ形のパンを考えたとき

スカスカの方のパンの長さを長くすれば重さがおなじになるはずです)

密度は「単位体積あたりの重さ」と言う話をしました

密度(ρ)と体積(V)と重さ(質量:M)の関係は

密度=質量÷体積

ρ=M/V です

さて本題に入りましょう

①

側面から入っていく風の量(体積)と

上面から出ていく風の量(体積)が同じじゃないといけません

(風は空気なので重さは同じ この問題では計算上無視できます

無視できる場合は「1」と考えておけばいいです)

②

また問題文より立方体なので

そのため、側面と上面の入っていくところの面積は同じです

立方体や直方体の体積は「面積×高さ」

(この問題では上面の面積と側面積が同じです)

この「高さ」のところを「風の速さ」と考えるのです

この①と②を先程の式にいれこむと

密度=重さ÷体積

=重さ÷(“上面面積or側面積”×高さ)

③

重さと面積はこの問題は同じなので計算上、無視できるので

仮に1としておきます

また高さは「風速」です

密度=1/風速

また

風速V=1/密度

⇒風速と密度は単純に反比例の関係なのです

④ということで

上面:側面の密度比が4:5でした

逆に

上面:側面の風速比は5:4の反対になれば合うわけです

上面=□ 側面=4V

5:4=□:4V

□=5V

こういう解き方です

もう一つの考え方です。

側面から入る風の量は

側面の面積×高さ(風速)

上面から出ていく風の量は

上面の面積×高さ(風速)

側面と上面の面積が同じなので無視して風速だけを考える

この問題で

風速と密度の関係は

風速=1/密度でした

また側面から入る風速

4Vなので

4V=1/5

上面から入る風速□は

□=1/4

これが同じになればいいわけです

□=5Vです

実はダウンバーストなど風の問題で

側面積(などの面積)×高さで風の量を出すときに

高さを風速でみなす問題、結構出ます

緯度1度≒111.1km.です。

1海里はその60分の1なので、111.1km÷60≒1.852km(1852m)になります。

緯度1度≒111.1km.と1海里≒1.852km.(1852m)は覚えましょう。

お天気ネタ

2023年春、スギ花粉が去年よりも非常に多く飛ぶというニュースを

各局報道しています。

実は、花粉の飛ぶ量は

前の年の夏に大きく影響されるって

知っていましたか?

花粉が多く飛ぶかは前年の夏による

スギは一本の木に雄花と雌花が咲きます。

花粉を飛ばすのは雄花です。

スギの雄花。見ているだけで目が痛くなってきます。

花粉の飛ぶ量は、前年夏の、以下の条件に影響されます

- ①日照時間が多いこと(降水量が少ないこと)

- ②気温が高いこと

晴天が続き、太陽の光をたくさん浴びることで

スギの成長が促され、多くの雄花が作られ、翌年の花粉の飛ぶ量が多くなります。

逆に、雨や曇りの日が多いと、

翌年の花粉の飛ぶ量は比較的少なくなります。

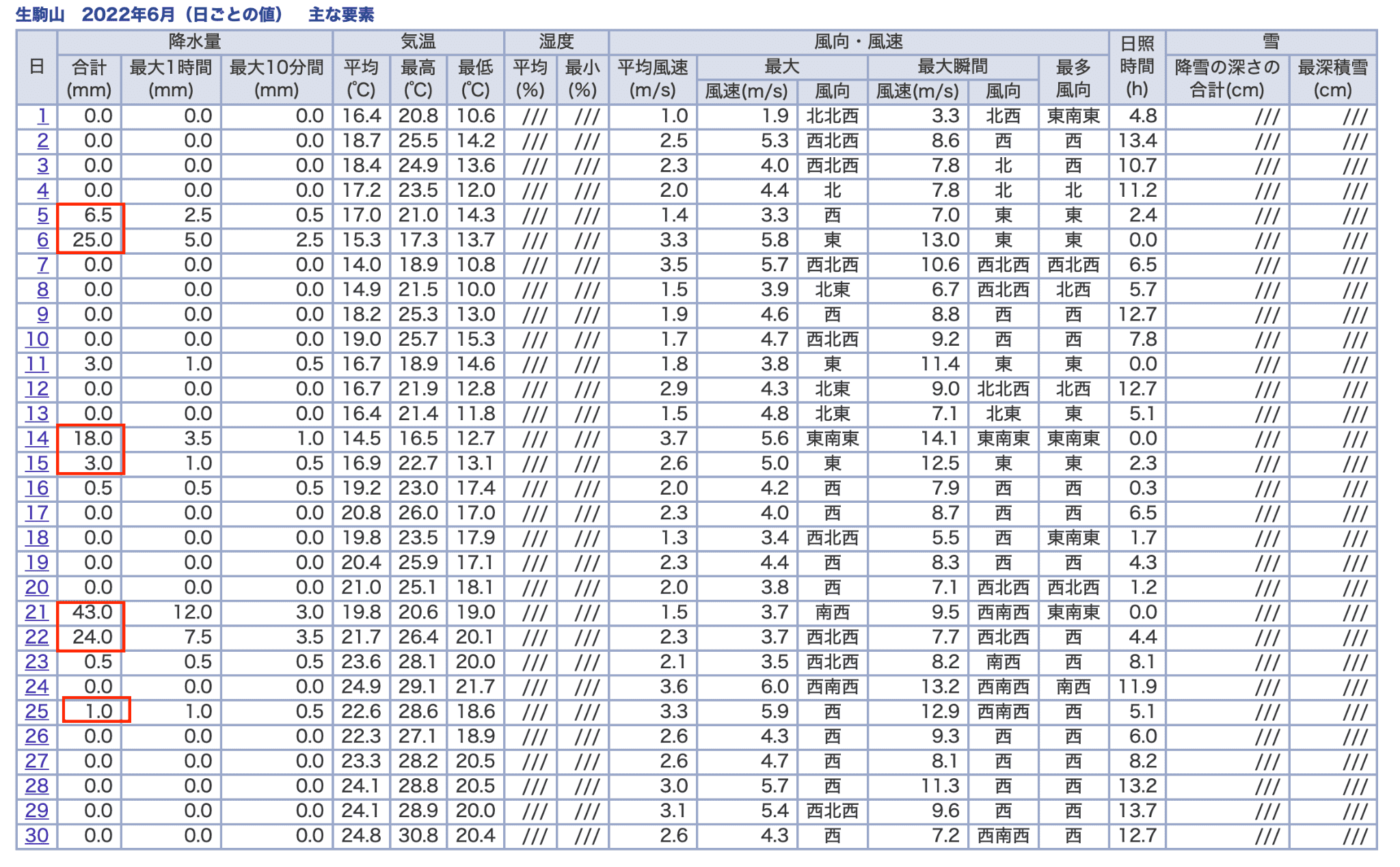

2022年夏はどうだったか

2022年夏の印象といえば「空梅雨」と「猛暑」ですよね。

6月は雨が少なく、びっくりしました。

1ヶ月のうち、雨が降ったのは7日だけ・・!

参照:気象庁

7月や8月もうだるような暑さが続き、

人間はバテバテですが、スギの花にとっては成長の良い機会となりました。

余談ですが、

花粉は、飛ぶ量が多い年と相対的に少ない年が交互に来ているみたいです。

西暦が奇数年は花粉が多い年、偶数年は少ない年とのこと。

2023年は奇数年なので、飛ぶ量が多い年にあたりますね。

花粉がよく飛ぶ天気

春が来て、花粉の飛散が始まっても、

その中でよく飛ぶ日と飛びにくい日があります。

よく飛ぶ日は、

晴れて空気の乾燥している日 です。

雨が降ったり、空気が湿ったりしていると、

花粉が遠くまで飛びづらいのですが、

空気が乾燥していると遠くまで飛ぶことができるため、

花粉症の症状の方は注意が必要です。

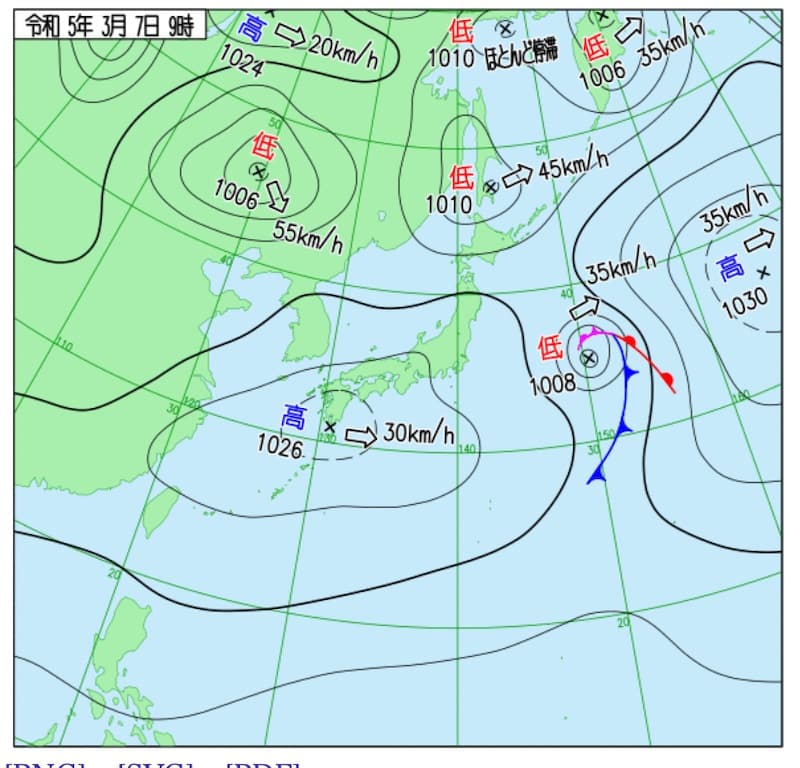

例えば、こんな天気の日は花粉がよく飛ぶ可能性が高いです。

参照:気象庁

春の移動性高気圧は

穏やかに晴れて、空気が乾いていることが多いので、花粉を飛ばすには絶好の気圧配置となっています。

この時期、テレビやネットで「高気圧に覆われるでしょう」という単語を聞いたら、その日は花粉注意ですね!!

関連記事:予報士アカデミー過去記事「春や秋には移動性高気圧や温帯低気圧が周期的に通るのはなぜでしょうか」

2023年花粉のピーク

スギ花粉は2月末から徐々に飛び始め、2023年の飛散のピークは、

日本気象協会によると、

福岡で2月下旬から3月上旬、高松や広島、大阪、名古屋では3月上旬から中旬の予想となっています。

金沢、東京、仙台では3月上旬から下旬のようですね。

ピークのときには、1平方メートルに1000個以上(!)の花粉が飛ぶ日もあります。

・・・みちみちですよね・・・。

===

スギ花粉のピークが終わる頃になると、ヒノキ花粉のピークが始まるため、

花粉症の方にはつらい時期が続きますが、

少しでも快適に過ごせるように、次に対策を記載しました。

花粉症を少しでも和らげるために

花粉症対策としては

- ①出かける際にマスクやメガネ、帽子を着用する

- ②花粉が付きづらい服を着る(ポリエステル素材など)

- ③帰宅時に服や髪を払って、花粉を家の中に入れない

- ④洗濯物の外干しを避ける、もしくは取り込むときによくはたく

などがあります。

レンズに目やにや花粉が付着して症状が悪化することがあります。 メガネがおすすめです。

2月から5月ごろは花粉の時期ですが、

天気も安定して、気持ちの良い季節になるため、

ぜひ万全の対策をなさって、お出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか

気象予報士ががんばってできる花粉予測

ちなみにですが、花粉の観測・予報ってどうやってできていると思いますか?

それは気象予報士の努力なんです!

「今週は花粉が多い」「明日は花粉が少ない」などの花粉情報は、天気予報のデータと実際に飛散している花粉の量などいろいろなデータをもとに作られます。

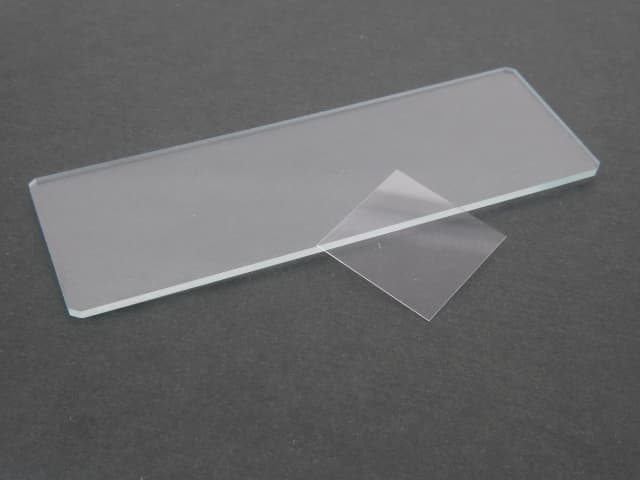

では、実際に飛散している花粉の量をどうやって調べるかと言うと…。

ビルの屋上などに花粉が着くようにワセリンを塗ったプレパラートを置いておきます。

それを一日放置し、翌日に1センチ四方のプレパラートに着いた花粉をひたすら数えます!

野鳥の会の方が使うようなカウンターをカチカチならしながら。

各地で気象予報士(もしくは会社のスタッフ)が数えたその情報を日々集め、ピークが終わった、まだまだこれから!などの予測に役立てます。

私は花粉症ではなかったのですが、やはりスギ花粉ばかり見ていたら鼻がムズムズした感じになってました。

気象予報士ががんばってる花粉情報、ぜひ生活にお役立てくださいね!

〈参考〉

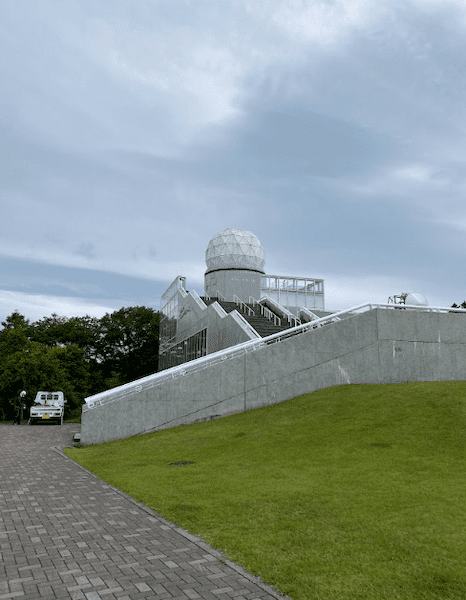

みなさん、富士山レーダードーム館に行ったことありますか?

私は気象予報士になってかなりの年月がたちましたが、今回初めて行ってきました。

気象に興味がある方は絶対行ったほうがいい!テンションがあがりまくった施設でしたので館内の様子を少し紹介します。(写真掲載許可確認済みです)

富士山レーダー・富士山レーダードーム館とは

富士山レーダーは日本の10大発明とされ、故八木秀次博士らによって開発されました。

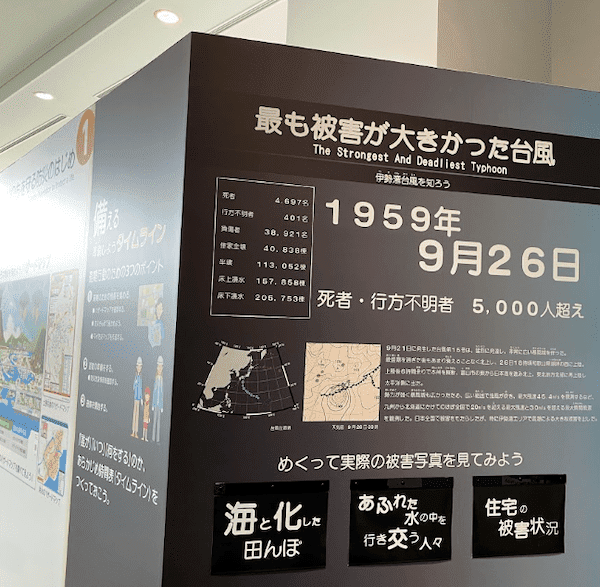

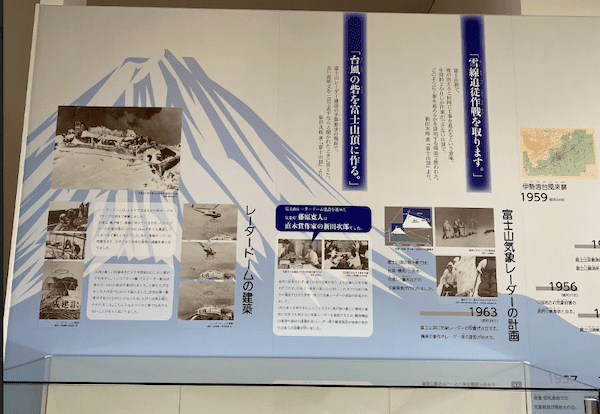

まだ日本に大規模なレーダーが少なかった頃、1959年伊勢湾台風で死者行方不明者5,000名という大災害が発生しました。

これを受けて台風の被害を減らすためにも、台風の位置を正確に把握することが社会的急務となっており、気象庁が気象レーダーを設置を促進することとなりました。

そこで選定されたのが富士山です。全方向にわたってレーダーの電波が山岳で遮られることがないという観点で、従来から測候所があった富士山測候所にレーダーを増設することとなりました。

現場の気象条件は過酷であるため、工事は難航し、レーダーの設置を請け負った三菱電機がヘリコプター輸送を行いようやく設置に成功したそうです。

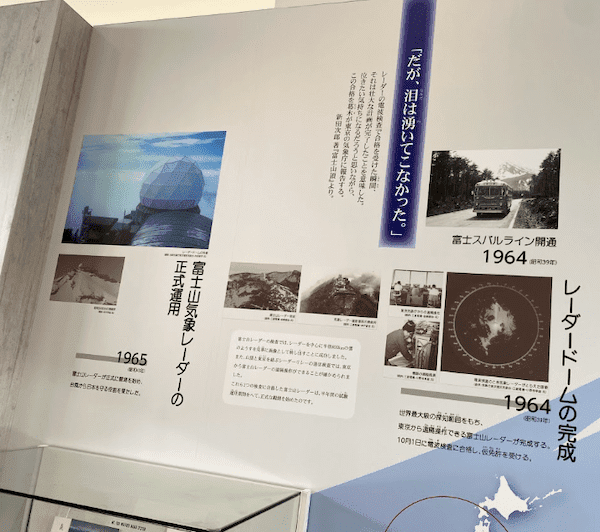

この富士山レーダーのおかげで日本の気象観測の技術は大幅に進化しました。

富士山レーダーは35年間観測を続けた後、気象衛星「ひまわり」などにその道を譲って、1999年にその役目を終えて、今は隠居生活を送っています。

その富士山レーダーを保管しているのが富士山レーダードーム館です。

2022年に展示内容をフルリニューアルして、富士山レーダーの歴史や気象観測に加えて、天気予報や、防災コーナーなどが増えました!

場所は富士吉田の道の駅の隣にあって、富士山や富士五胡周辺の観光がてらに立ち寄れる立地です。

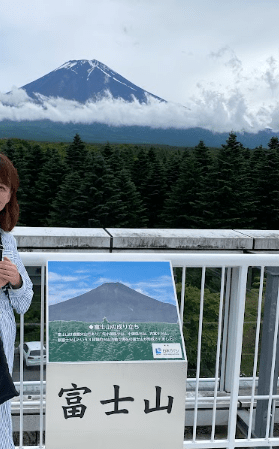

2022年にリニューアルされたとあって、どこもきれい!インスタ映えする!(と、このフォトスポットでそう思うのは予報士だけでしょうか?)

館内の様子

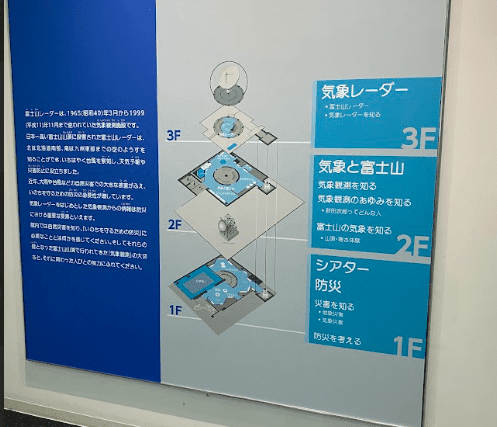

館内は3階建てで、

1階は映画放映のシアターと防災コーナー

2階は気象と富士山コーナー

3階は気象レーダーがあります。

しっかり見ようと思うと所要時間1時間では足らないかも…。でも、観光がてらに立ち寄るのであれば30分でも時間があれば楽しめると思います!

映画放映(シアターコーナー)

入るとすぐに流れている音楽が聞こえてきます。中は小さい映画館のようになっています。

シアターでは10分ごとに上映されている、富士山レーダードーム館の見どころ。

そして、10時、13時、15時に50分かけて上映される~富士山頂9,000人のドラマ~として、建設当時、働く人たちの苦労や、成功までを描いたNHKのプロジェクトXが放映されています。

私は時間的に観られなかったのですが、口コミサイトのトリップアドバイザーなどではこの映画が良かった!という意見が多く、「気象衛星がない時代に富士山レーダーがあることで台風予報に威力を発揮していました。まさに人命を守るためのレーダー。改めて富士山レーダーの建設秘話を知るととても心に響きます」などとコメントがありますね。

見たかった。

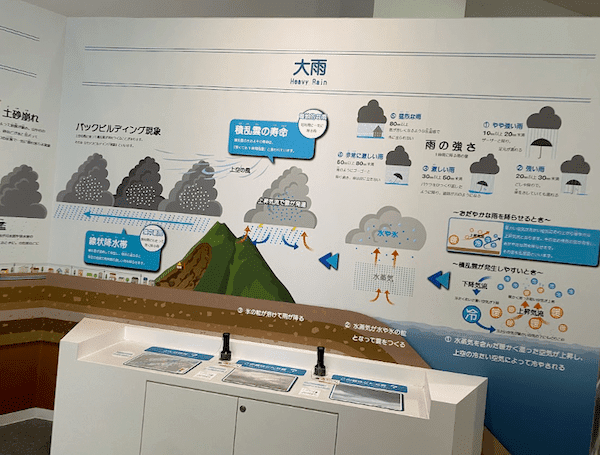

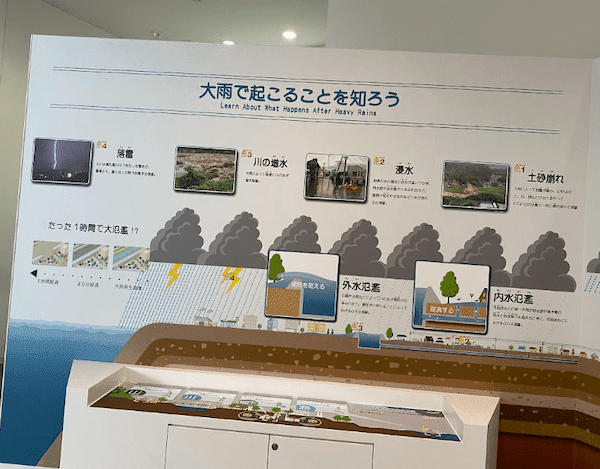

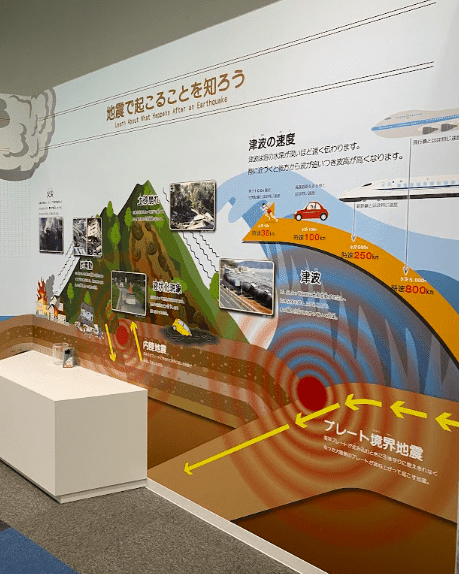

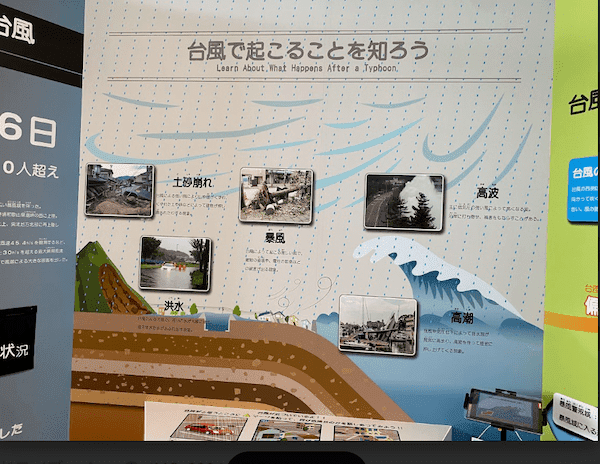

防災学習コーナー

防災学習コーナーは子どもにもわかりやすく、イラスト付きだったりクイズがあったり、体験型があったりと内容が濃い!

線状降水帯や、バックビルディング現象などの説明もあって、大人も勉強になります!

こうやって災害をわかりやすく、体験型で勉強できるのって大切ですよね。

台風の仕組みのコーナーでは、アイウォールやスパイラルバンドなんて気象予報士試験レベルの話も!

台風で起こる災害。これもまさに気象予報士試験に問われる内容!

気象と富士山コーナー

ここはまさに気象予報士試験の勉強になることがたくさん!

高層天気図の説明もあるではないか!

過去、最も被害が大きかった台風、伊勢湾台風コーナー

富士山レーダーが設置されるきっかけになった、伊勢湾台風の被害の規模の大きさがわかります。

実際の写真をめくって見られるなど、子どもが興味を持つ工夫がされています

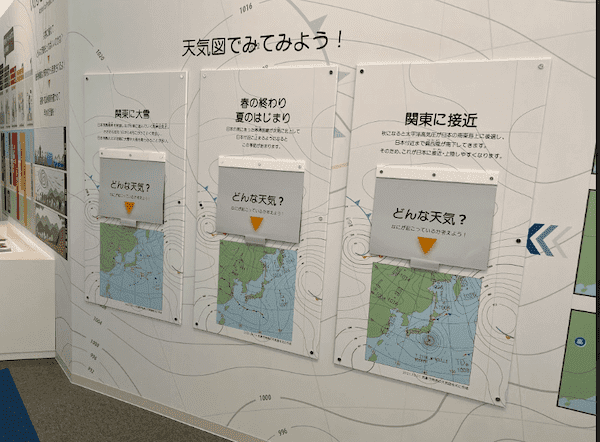

天気図のコーナーも。

関東に雪を降らせる南岸低気圧パターン、急速に発達する低気圧のパターンなどは気象予報士試験でよくでる事例です。

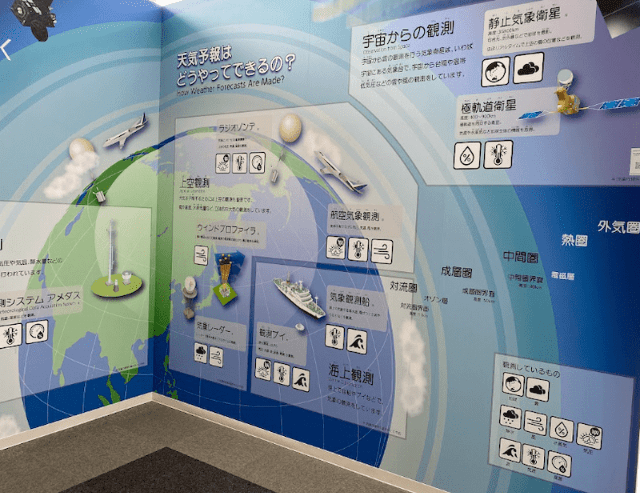

気象衛星やラジオゾンデ、気象レーダー、対流圏、成層圏、中間圏、熱圏などなど、これは学科一般、専門で出題される分野ですよね。

気象予報士を勉強している人は、こういうところに友達や家族と行って「これ、わかる」ってほくそ笑むようになりましょう。

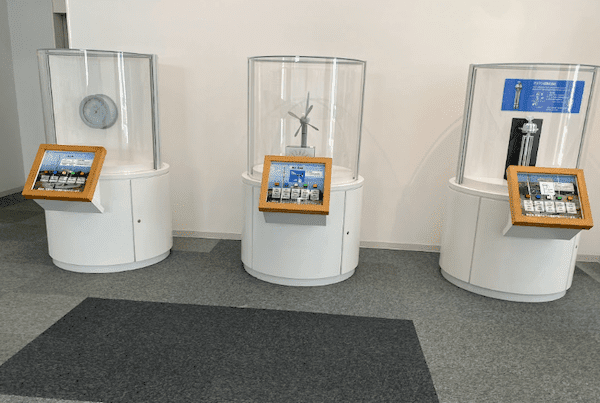

雨量計、風速計、気圧計もいろいろボタンを押して遊べます

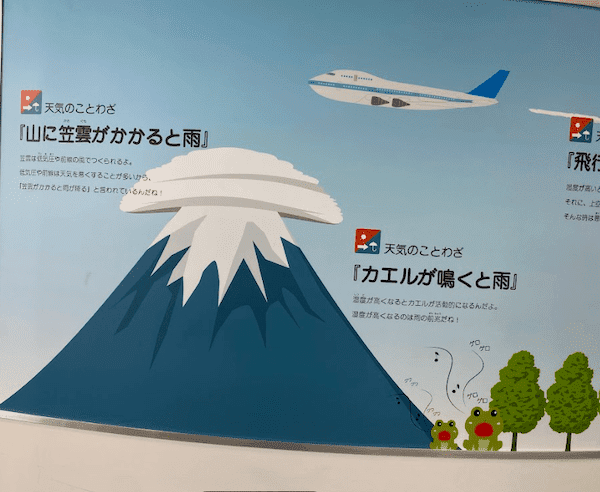

お天気のことわざパネルなどもあって、本当に情報が盛りだくさん!

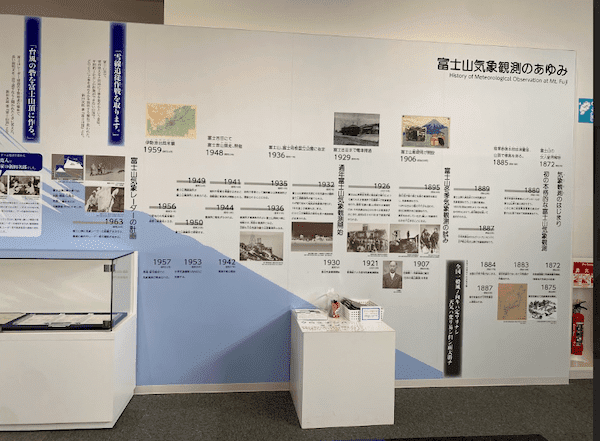

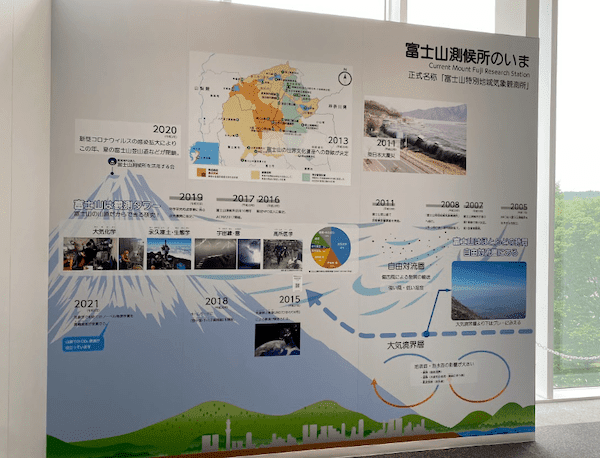

「富士山気象観測のあゆみ」コーナーでは、富士山レーダー設置までの苦難が時系列に書かれていて、ドラマを感じます。

無事にレーダーが稼働した瞬間、「だが、泪は湧いてこなかった」かっこいい~!!

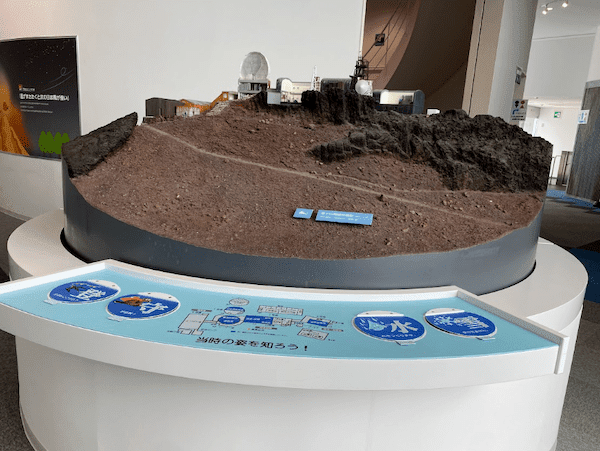

当時の富士山測候所の再現。

当気象予報士アカデミー受講生のYさんから、「暴風が吹き荒れる富士山の過酷な環境下でのミッション、大蔵省と気象庁、製造メーカーの入札を巡る駆け引きが、リアルに描かれていますよ!」とこの本を薦めていただきました。すっかり富士山スイッチが入ったので読んでみようっと。

そして富士山測候所のいま

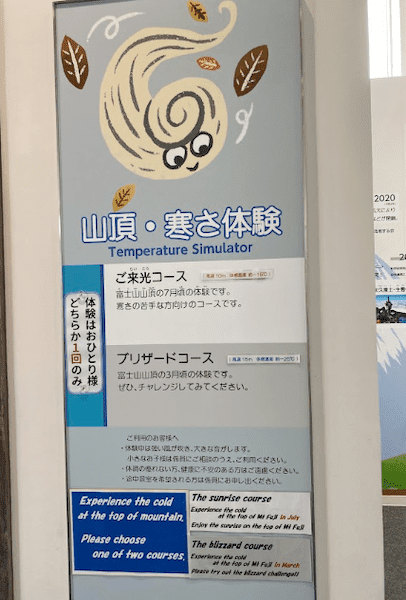

富士山山頂の寒さ体験が面白い!

富士山レーダードーム館の人気コーナー!富士山頂の寒さが体験できるコーナーです。

2つコースがあります。

①ご来光コース

山頂付近の7月頃の体感 風速10mで体感温度マイナス15℃

②ブリザードコース

山頂付近の3月頃の体感 風速15m

風速1mにつき、体感温度は1度下がりますよね。

私はもちろん②のブリザードコースを選択。

中に入ると、富士山頂を歩く観測隊の映像が流れて、風が吹いてきて、本当に寒い!!

中で風が吹いてくる様子がわかるようにと、自撮りの動画も取ったのですが、寒さと風で顔がすごいことになってさすがにアップは差し控えます。

1分くらい富士山頂の寒さを味わった後、館内に戻ると温かさで体温が戻って体中の血がふわ~と流れる感覚でした。

富士山レーダー・富士山コーナー

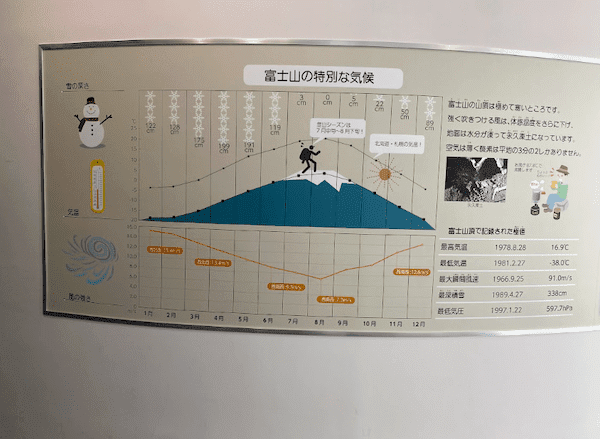

富士山の特別な気候では、年間の雪の深さが。

こんなところに観測所を作る工程は本当に大変だったでしょうね…。

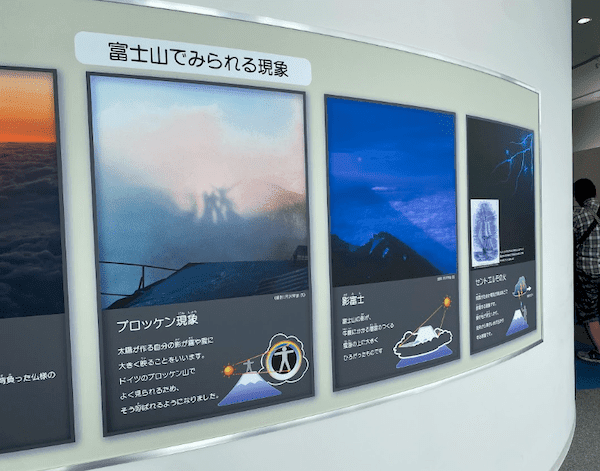

富士山でみられる現象コーナー。

そしてこちらが富士山レーダー!

今は観測はしてないですが、クルクル回っている姿を下から仰いでみることができます。

ここからマイクロ波をパルス間隔で射出するんですよね。

そして雨や雪の粒にあたって戻ってきた電波から降水強度などを観測するんですよね。

気象予報士を勉強する人はこのレーダーを見て、試験にはどんな知識が必要なのか、イメージしてみてください。

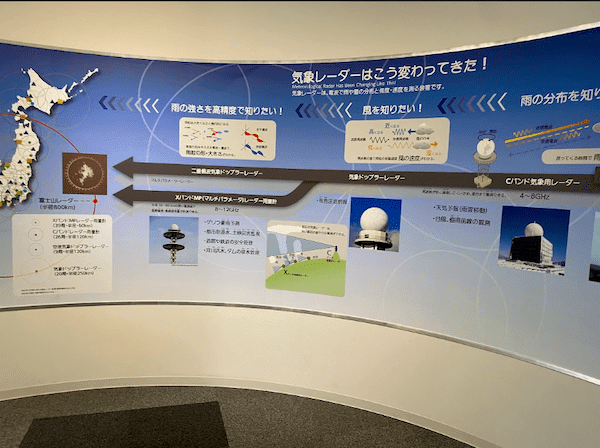

気象レーダーの変化コーナー。

気象レーダーは年々進化しています。気象予報士試験の専門は過去問が古くて使えないのがリアルにわかります。

階段を上って3階にたどり着くと、富士山ならではの気象現象の紹介が。山岳派が発生するから富士山には吊るし雲やかさ雲が発生しやすいんですよね!

富士山も拝めるナイスビュー!

3階は外に出ることもできます。

ちょうど雲の隙間から富士山が!

気象予報士を目指している人も、そうでない人も、大人の社会見学ができてとても楽しめるので、ぜひ行ってみてください!

富士山レーダードーム館営業情報

※2023年6月現在情報 最新情報は公式HPをご確認ください

| 住所 | 〒403-0006 山梨県富士吉田市新屋3-7-2 |

| 電話番号 | 0555-20-0223 |

| 営業時間 | 【営業時間】 9:00 ~ 17:00 最終入館 16:30 |

| 休業日 | 火曜日 |

| 料金 | 【 単館券:個人 】 大 人 630円 小中高生 420円 未就学児 無料 |

学科一般

「絶対温度」は摂氏(せっし)0℃を273K とするものです これ、シャルルの法則に関連があります むちゃくちゃ雑に説明すると、圧力一定として気体を冷やすと 摂氏マイナス273℃で、気体の分子の活動がなくなる(理論上)という意味で、このマイナス273℃を「0K」=絶対0度と定めたわけです。

私たちが普通使う温度は摂氏(せっし)で この絶対温度と互換性があります 摂氏0℃=273K。10℃だったら、273Kに10を足した283Kになるのです。

気象予報士試験で出てくる計算で温度を使うときは 絶対温度を使うことがほとんどです(物理とかもそうですね) (一方で、物理とほとんど関係ない計算では摂氏をつかうこともたまにあります 今後出てくるフェーン現象など) 予報士試験では摂氏の温度も絶対温度も両方出てきますから その使い分けも意識しながら勉強していきましょう!

学科専門

ゾンデ観測については「静力学平衡」と「気体の状態方程式」を加味した「層厚」の式をつかって計算します

気圧、気温、湿度のデータから高度を出しますが、GPSでゾンデの高度が追跡できますので、さきほどとは逆のプロセスで「気圧」を割り出すわけです。