ーここでわかることー

◆オホーツク海高気圧とブロッキング高気圧の特徴と成因

◆オホーツク海高気圧とブロッキング高気圧の関係

オホーツク海高気圧ってブロッキング高気圧なんですよね?

オホーツク海高気圧=ブロッキング高気圧ではないのですが、相互に関係することで同じ高気圧のようにイメージしてしまいますね。

日本の梅雨や冷夏を語る上でよく耳にする「オホーツク海高気圧」と「ブロッキング高気圧」。この2つは混同されがちですが、実は全く異なる性質を持つ高気圧であり、役割が異なります。

ここでは、両者の違いを明確にし、なぜオホーツク海高気圧がブロッキング高気圧だと誤解されるのか、その関係性を含めて解説します。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

誤解を解消!オホーツク海高気圧 ≠ ブロッキング高気圧

結論から言うと、オホーツク海高気圧は、ブロッキング高気圧そのものではありません。

よく一般向けの情報の中で、同じもののように解説されているから誤解してしまいますね。

まずオホーツク海高気圧とブロッキング高気圧の特徴や構造をまとめてみましょう。

| 特徴 | オホーツク海高気圧 | ブロッキング高気圧 |

|---|---|---|

| 存在場所(高さ) | 大気の「下層」(地上付近) | 大気の「上層」(全層) |

| 空気の性質 | 冷たく湿っている(冷湿) | 暖かく乾燥している(温暖) |

| 主な発生要因 | 低い海面水温により冷やされた空気 | 偏西風の大きな蛇行 (気象力学的な要因) |

| 役割 | 主に日本の梅雨前線を停滞させたり、北海道や東北地方に冷たく湿った北東風「やませ」を吹き付けたりすることで、冷夏や日照不足を引き起こす | 偏西風の流れをせき止め、大きな蛇行を引き起こし、同じ気圧配置を1週間以上も長期間停滞させる |

このオホーツク海高気圧とブロッキング高気圧について、もう少し掘り下げてみましょう。

オホーツク海高気圧:下層に居座る冷湿な空気の塊

オホーツク海高気圧は、その名の通りオホーツク海付近に発生する高気圧です。日本の初夏、特に梅雨の時期(5月下旬~7月上旬)によく出現し、日本の天気に大きな影響を与えます。

オホーツク海高気圧の主な特徴

- 発生時期と場所: 初夏(梅雨期)にオホーツク海や千島列島近海。

- 空気の性質: 冷たく(低温)、湿っている(多湿)。

- 構造: 大気の下層(地上から高さ1,000m程度まで)に広がる背の低い高気圧。

- 影響: この高気圧から吹き出す冷たく湿った北東風が、特に東北地方の太平洋側に流れ込むと、「やませ」と呼ばれ、梅雨寒や日照不足、ひいては冷害を引き起こすことがあります。

ポイント: オホーツク海の海面水温が低いため、その上の空気も冷やされて安定し、高気圧性の性質を持ちます。

この高気圧から吹き出す北東風が、特に東日本や北日本の太平洋側に流れ込みます。この風は「やませ」と呼ばれ、気温の低い梅雨寒や日照不足、ひいては農作物への冷害を引き起こします。

太平洋高気圧と勢力争いをすることで、梅雨前線の活動を活発化させたり、前線を日本列島付近に長く停滞させたりすることで、「梅雨明け」を遅らせる要因となります。

ブロッキング高気圧:大気の上空の流れを止める「壁」

オホーツク海高気圧が冷たく背の低い高気圧であるのに対し、ブロッキング高気圧は、より大規模で上空(対流圏上層)まで広がる高気圧です。

ブロッキング高気圧の主な特徴

- 発生場所: 中・高緯度の偏西風帯が大きく南北に蛇行する場所。オホーツク海付近のほか、アリューシャン列島やグリーンランド上空などでも発生します。

- 構造と性質: 大気上層(対流圏全層)にわたる背の高い温暖な高気圧。

- メカニズム: 偏西風の大きな蛇行によって西から東へ進む通常の高気圧や低気圧の流れを、文字通り「ブロック(阻止)」し、長時間同じ場所に停滞させる働きがあります。

- 影響: 停滞性が高いため、この高気圧が特定の地域に居座ると、異常な天候(長雨、熱波、寒波など)が長期間続く原因となります。

ポイント: ブロッキング高気圧自体は温暖な高気圧ですが、その周辺の偏西風の流れを変えることで、地上付近の天候に広範囲で持続的な影響を及ぼします。

誤解のポイント:ブロッキング高気圧は「屋台骨」

オホーツク海高気圧は、冷たい「背の低い」高気圧で、地上付近の現象です。

一方、ブロッキング高気圧は、上空にまで達する「背の高い」高気圧で、大規模な気象の流れをせき止める(ブロックする)働きを持っています。

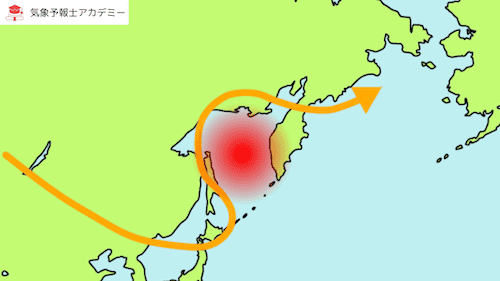

この二つがしばしば混同されるのは、オホーツク海高気圧の「上空」に、ブロッキング高気圧が存在しているケースが多いためです。

ブロッキング高気圧は上空から空気を押し下げる下降流を伴い、これが下層にあるオホーツク海の冷たい空気をギュッと押さえつけ、強力に安定・持続させます。

このため、オホーツク海高気圧の「停滞性」は、上空のブロッキング高気圧によってもたらされている、と言えるのです。

相互作用のメカニズム:複合高気圧の形成

ブロッキング高気圧とオホーツク海高気圧は、どちらかが常に原因で、もう一方が結果、という単純な因果関係ではなく、「相互作用」によって結びつき、異常気象を長引かせると考えられています。

特に、日本の梅雨期に見られる持続性の高いオホーツク海高気圧の多くは、上空のブロッキング高気圧の強い影響下にある、という点で関連性が深いのです。

この二つの高気圧の関わりは、成因が異なる(熱的成因 vs 力学的成因)高気圧が、鉛直方向に組み合わさることで互いに影響を及ぼし合う「複合高気圧」として捉えられます。

ブロッキング高気圧による「場の固定」と「強化」

ブロッキング高気圧は、偏西風の流れをせき止めることで、その下の大気の状態を長時間固定する役割を果たします。

- 下降流(強化作用): ブロッキング高気圧は上空から空気を押し下げる下降流を伴います。この下降流が、オホーツク海上で冷やされてできた安定した冷たい空気(オホーツク海高気圧)を上から強く押さえつけます。

- 水平拡散の抑制: この押さえつけにより、冷たい空気の塊が水平方向に拡散したり、上空へ逃げたりすることが抑制され、オホーツク海高気圧の勢力と持続性が著しく高まります。

- 時系列: 一般的には、上空で偏西風の大きな蛇行が起こり、ブロッキング高気圧の形成が先行して、下層のオホーツク海高気圧の停滞と強化につながることが多いと考えられます。

オホーツク海高気圧による「ブロッキング維持」の可能性

逆に、下層のオホーツク海高気圧が、上層のブロッキング高気圧の維持に影響を与えている可能性も指摘されています。

オホーツク海高気圧の冷たく安定した空気の層は、上空のブロッキング高気圧が生み出す下降流と組み合わさることで、複合高気圧全体をより安定させ、ブロッキング高気圧がその場に停滞し続ける「足場」のような役割を果たしていると考えられます。

どちらが先に形成されるか?

どちらが先に明確に形成されるかについては、個々の事例や研究によって異なりますが、ブロッキング高気圧(偏西風の力学的蛇行)が先に発生し、その結果として下層のオホーツク海高気圧を強化・持続させるという流れが、異常気象をもたらす強力なパターンとしてよく見られます。

しかし、両者は単独で存在するのではなく、上層の力学的要因と下層の熱的要因が協調的に相互作用することで、異常な天候が長期間続くメカニズムが成立している、という理解が最も適切です。

まとめ:違いを理解して天気予報を深く読む

| 項目 | オホーツク海高気圧 | ブロッキング高気圧 |

|---|---|---|

| 発生メカニズム | 海面で冷やされた空気の塊 | 偏西風の大きな蛇行(力学的) |

| 主な現象 | やませ、梅雨寒、冷夏 | 偏西風の流れの阻止、長期間の異常気象 |

| 例えるなら | 冷たい湿布(地上を冷やす) | 巨大な堰(せき)(上空の流れを止める) |

オホーツク海高気圧が日本の天気に影響を及ぼすとき、その裏には、上空で偏西風をせき止めているブロッキング高気圧の存在があることが多い、という関係性を覚えておくと、天気予報がより深く理解できるようになります。

この記事で、オホーツク海高気圧とブロッキング高気圧の違い、そしてなぜ混同されやすいのかという誤解の解消に繋がれば幸いです。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /