受講生からの質問です!

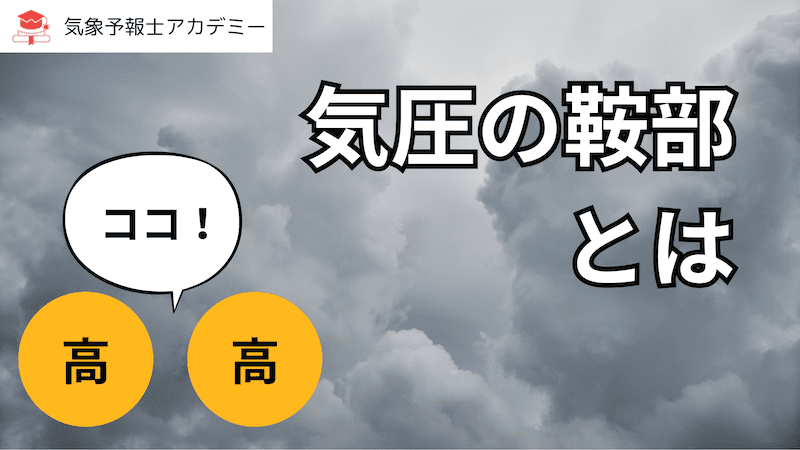

気圧の鞍部ってなんですか?

4つの気圧の中心(高気圧2つ・低気圧2つ)が周囲にあるときに、その中間にできる気圧場の緩やかな部分のことを「鞍部(あんぶ)」といいます。

「気圧の谷」や「高気圧の張り出し」といった言葉はよく耳にしますが、「気圧の鞍部(あんぶ)」という言葉はご存知でしょうか?

天気予報で頻繁に使われるわけではないため、あまり馴染みがないかもしれません。

しかし、実はこの「鞍部」は、天気が変わりやすく、時には予測が難しい現象をもたらす、天気図上の重要なポイントなのです。

今回は、この気圧の鞍部が一体どのような場所で、そこではどんな天気が予想されるのか、分かりやすく解説していきます。

気圧の鞍部とは?

4つの気圧の中心(高気圧2つ・低気圧2つ)が周囲にあるときに、その中間にできる気圧場の緩やかな部分のことを「鞍部(あんぶ)」といいます。

高気圧と高気圧の間の中途半端なところです。

馬にまたがる時に座る「鞍(くら)」を思い出せばいいですかね。

広く見れば大きな高気圧におおわれていますが、細かく見ると高気圧と高気圧の間で中途半端。

これが「鞍部」といえます。

気圧の鞍部の特徴

等圧線が緩やかに湾曲していて、風が弱く、天気が変わりやすいエリアです。

高気圧にも低気圧にもはっきり属さない中間的な位置で、気象現象の予測が難しいことがあります。

気圧の鞍部と谷との違い

| 項目 | 気圧の谷 | 気圧の鞍部 |

|---|---|---|

| 意味 | 等圧線がV字型にくぼんだ部分。低気圧ほど顕著ではないが、低気圧に近い性質を持つ。 | 周囲に高気圧2つと低気圧2つが存在し、その中間で気圧が緩やかに変化する区域。 |

| 天気の特徴 | 雲ができやすく、雨が降りやすいことがある。 | 風が弱く、晴れやすいが、気象変化が不安定なこともある。 |

| 天気図の形 | 等圧線がV字型 | 等圧線がX字型(または鞍の形) |

気圧の谷は“低気圧に似た構造”であるのに対し、鞍部は“高低気圧の影響が釣り合っているような中間領域”です。

天気予報にとって気圧の鞍部は重要?

「気圧の鞍部」は天気予報において非常に重要なポイントです。

以下にその理由をまとめます。

- 風が弱く、停滞性の天気になりやすい

☞ 大気の動きが鈍いため、霧・もや・低層雲などが発生しやすくなります。 - 予報が難しい不安定な領域

☞ 高気圧にも低気圧にもはっきり属さず、前線の発生・消滅が起こりやすいです。 - 局地的な気象現象が発生しやすい

☞ 例えば、局地的な雷雨や濃霧などが予測しにくい形で発生することもあります。

どんな時に気圧の鞍部ができる?

気圧の鞍部は、春や秋などの天気が安定して穏やかな日が続く、「帯状の高気圧」におおわれた際にできやすいです。

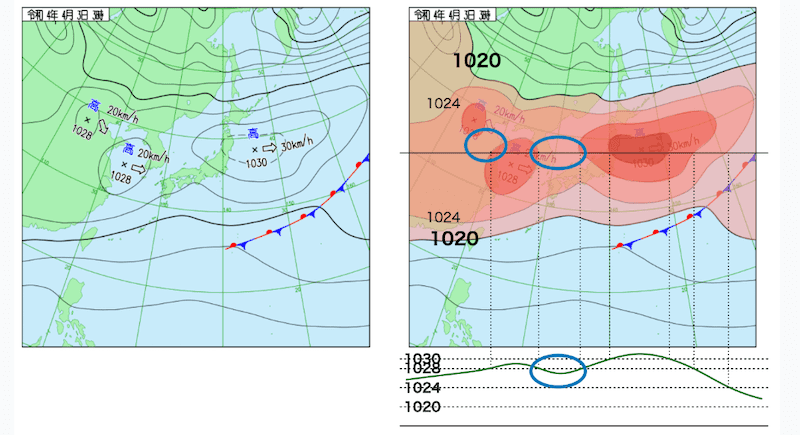

2022年4月4日、わかりやすい天気図となっていました。

高圧部を色付けしています。

日本列島の東西に高気圧があり、西日本がちょうど「鞍部」になっています。

また渤海の直ぐ西の大陸にある高気圧と黄海の高気圧の間にも「鞍部」がありますね。

日本列島を東西に切って断面図を作ってみましたが「鞍部」がよくわかります。

天気予報では「鞍部」を無視することがほとんどですが、ごくたまに解説されることもあります。

鞍部にかかると、天気の崩れとまではいかなくとも、雲が広がりやすい状況と言えます。

気象予報士試験対策としては、頻出ワードではないけれど、気圧配置を記述する問題に登場したこともあります。

天気図に等圧線を記入する問題では、鞍部がある場合、意識しながら等圧線を記入すれば加点されますよ。

気圧の鞍部では必ず曇り?

気圧の鞍部の天気は「一概に曇り」とは限りません

- 風が弱く、気圧の変化も緩やかなため、空気が滞留しやすくなります。

- その結果として、霧・もや・低い雲(層雲など)が発生しやすい環境になります。

ただし!

上空の気圧配置や湿度の状態によっては、晴れることもあります。

逆に、湿度が高い場合は曇りや霧、あるいは小雨になることもあります。

つまり、「鞍部=曇り」と断定はできませんが、「曇りやすい傾向がある」という理解が正確です。

天気予報では、このような微妙な状況を見極めるのが重要なんですね。

気圧の鞍部で注意すべきポイント

気圧の鞍部は一見穏やかに見えるものの、予報士として注意すべき点がいくつもあります。

- 霧やもやの発生

- 風が弱く湿度が高いと、放射冷却によって地表付近に霧やもやが発生しやすいです。

- 視程障害に注意が必要です。

- 局地的な雨や雷雨

- 空気が滞留して対流が起きやすく、まれに積雲〜積乱雲が発達することも。

- 晴れていても、急な変化に備える必要があります。

- 前線の新たな形成

- 鞍部は高気圧・低気圧の影響が均衡している場所なので、不安定になりやすく、

- 条件がそろうと小規模な前線や収束帯が形成されることがあります。

- 風の変化に注意

- 地上では風が弱くても、上空の風と食い違いがあると大気不安定になりやすいです。

- 地上では風が弱くても、上空の風と食い違いがあると大気不安定になりやすいです。

見かけは穏やかでも、「静かなトラブルの発生源」となることがあるのが鞍部です。

試験でも「油断できないエリア」として問われやすいので、ぜひ覚えておきましょう!

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /