受講生の方から質問です!

大気の安定・不安定について、いつも混乱してしまいます!

「大気の安定・不安定」とは、空気が上昇しやすいかどうかを示す状態のことです。

空を見上げれば、時に穏やかな青空が広がり、またある時には雨雲が湧き上がり、激しい雷雨に見舞われることもあります。

この空模様の違いには、「大気の安定」と「不安定」という状態が深く関わっているのをご存知でしょうか?

一見すると難しそうなこの言葉ですが、実は私たちの身の回りの天気予報や、自然現象を理解する上で非常に重要な鍵となる概念なのです。

この記事では、大気の安定と不安定とは一体何なのか、そしてどのように見分ければ良いのかを、難しい専門用語は極力使わず、スッキリと分かりやすく解説していきます。

これを読めば、これまで何となく見ていた空が、より深く理解できるようになるはずです。さあ、不思議な大気の世界を一緒に探求してみましょう!

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

「大気が安定」な状態とは

大気が安定な状態とは、空気が鉛直方向(上下方向)に動きにくい状態のこと。

安定な大気では、上昇した空気が周りより冷たくて重いため、元の高さに戻ろうとします。雲ができにくく、天気は穏やかです。

もっと詳しく説明すると…

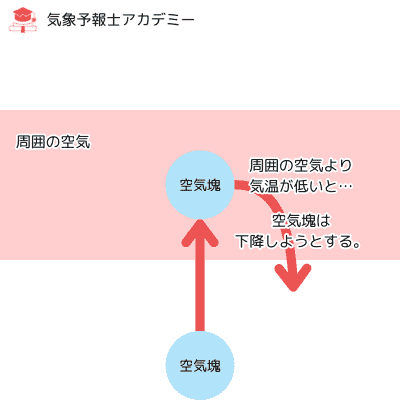

空気のかたまり(空気塊)が持ち上げられても、その空気塊の温度が周囲の空気より低ければ、空気塊は重くて下降しようとします。

このように、元の位置に戻ろうとする力がはたらくため、空気の上昇は抑えられます。

この結果、

- 雲ができにくい

- 天気は晴れやすい

- 霧やもやが発生しやすい(地表付近で冷えた空気が滞留するため)

といった特徴があります。

特に「気温減率」(高さが1km上がるごとの気温の下がり方)が小さい場合(たとえば3℃/km以下)、大気は安定していると判断されます。

「大気が不安定」な状態とは

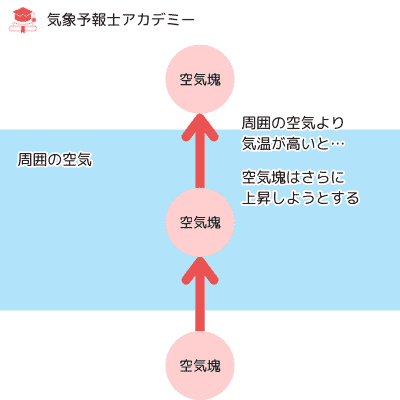

「大気が不安定」な状態とは、空気のかたまり(空気塊)が上昇したとき、周囲の空気よりも暖かく、その空気塊がどんどん上昇し続けようとする状態のこと。

空気のかたまり(空気塊)が上昇したとき、周囲の空気よりも暖かいと、その空気塊はどんどん上昇し続けようとします。

このように、上昇させた空気塊は、さらに上昇することになります。

このように大気が不安定なときの特徴は以下の通り。↓

- 空気が活発に上昇し、積乱雲が発達しやすい

- 雷雨・突風・ひょうなど、激しい気象現象が起きやすい

- 前線の通過時や日中の強い日射後などに起こりやすい

よく天気予報で聞くのは「空模様の急変に注意が必要な天気」ですね。

ここからは、気象予報士試験の受験生にも役立つお話しですよ。

大気の安定・不安定を気温減率で解説

「気温減率」の意味がわかれば、大気の安定・不安定をより具体的に理解できます。

気温減率とは

高度が1km上がるごとに、気温がどれだけ下がるかを表したもので、単位は「℃/km」。

空気塊が周囲の空気と熱のやり取りをせずに上昇すると、気圧が下がるために膨張し、温度が下がります。逆に、下降すると圧縮されて温度が上がります。この温度変化の割合が気温の断熱減率です。

- 乾燥断熱減率: 飽和していない(水蒸気が凝結していない)空気塊が上昇・下降する際の温度変化率で、約10℃/km(100mあたり約1℃)です。

- 湿潤断熱減率: 飽和している(水蒸気が凝結している)空気塊が上昇・下降する際の温度変化率で、凝結によって潜熱が放出されるため、乾燥断熱減率よりも小さく、約5〜6℃/km(水蒸気の量や温度によって変化します)です。

「気温減率が大きい=上空ほど気温が急に下がる」ということ。

この気温減率が乾燥断熱減率 9.8℃/km(約10℃/km)を基準として、大気の安定性を判断するのが基本なので、覚えておきましょう。

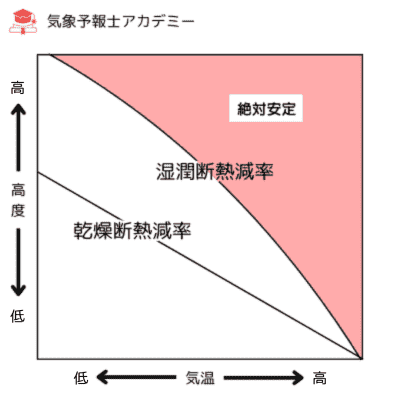

絶対安定

周囲の空気の気温減率が、湿潤断熱減率よりも小さい場合です。

この状態では、たとえ強制的に持ち上げられたとしても、未飽和の空気塊は乾燥断熱減率で、飽和した空気塊は湿潤断熱減率で温度が下がるため、常に周囲の空気よりも低温になり、重くなって元の高度に戻ろうとします。

特徴: 大気が非常に安定しており、雲は発達しにくく、穏やかな天候が続きやすい。

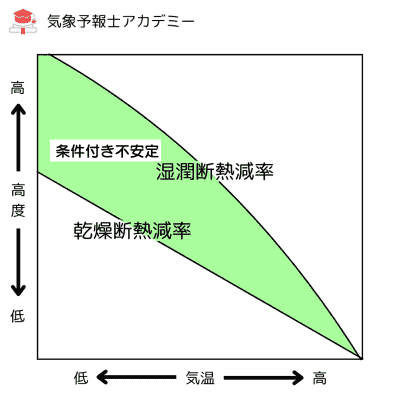

条件付き不安定

周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率よりも小さく、湿潤断熱減率よりも大きい場合です。

この状態では、未飽和の空気塊は安定ですが、ある高度まで上昇して飽和すると、湿潤断熱減率で温度が下がるため、周囲の空気よりも高温になり、さらに上昇しやすくなります。

特徴: 下層に湿った空気があり、強制的な上昇(地形による上昇や前線による上昇など)が起こると、積乱雲が発達し、大雨や雷雨などの激しい現象が発生する可能性がある。

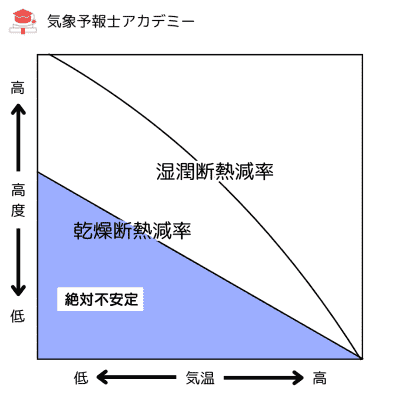

絶対不安定

周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率よりも大きい場合です。

この状態では、少し持ち上げられただけでも、未飽和の空気塊は乾燥断熱減率で、飽和した空気塊は湿潤断熱減率で温度が下がるものの、常に周囲の空気よりも高温になり、自発的にどんどん上昇していきます。

特徴: 大気が非常に不安定で、積乱雲が発達しやすく、激しい雨や雷雨、竜巻などの激しい気象現象が発生しやすい状態。

まとめ

大気の安定・不安定と天気の特徴を表にまとめました。

| 大気の安定度 | 周囲の気温減率 | 天気の特徴 |

|---|---|---|

| 絶対安定 | < 湿潤断熱減率(約5〜6℃/km) | 雲発達しにくい、穏やかな天候 |

| 条件付き不安定 | 湿潤断熱減率 < 周囲の気温減率 < 乾燥断熱減率 | 下層に湿気があると、強制上昇で積乱雲発達、激しい現象の可能性あり |

| 絶対不安定 | > 乾燥断熱減率(約10℃/km) | 積乱雲発達しやすい、激しい雨、雷雨、竜巻などの可能性が高い |

このように、大気の安定・不安定は、上空の気温が高度とともにどれくらいの割合で下がっているか(気温減率)を知ることで判断できるのです。

次に天気予報で「上空の寒気が南下し、大気の状態が不安定になっています」と聞いたら、ここで学んだことを思い出して、天気を想像してみてくださいね。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /