そういえば近年、線状降水帯という言葉をよく聞くようになりました。

要するにどんな現象ですか?

難しいことはわからないので、優しく説明してください!

線状降水帯は、「発達した積乱雲が帯のように連なって、同じ場所に長時間とどまり、強い雨を降らせる現象」のことです。

近年、ニュースで「線状降水帯」という言葉を耳にする機会が増えました。この現象が発生すると、短い時間に狭い範囲で猛烈な雨が降り、時には河川の氾濫や土砂災害など、甚大な被害を引き起こすことがあります。

しかし、「線状降水帯」が具体的にどのような現象なのか、なぜこれほどまでに危険なのか、実はよく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、線状降水帯について、専門的な言葉を使わず、まるで「雨の通り道」や「動かない雨雲の列」のように、同じ場所に強い雨が降り続く仕組みをわかりやすく解説していきます。

この気象現象を正しく理解し、いざという時の避難行動に役立てるための一助となれば幸いです。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

線状降水帯とは

線状降水帯とは、次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域のこと。(気象庁)

説明がやや長い…。では簡単に!もっとわかりやすく説明します!

線状降水帯の定義をわかりやすく!

線状降水帯を一言でいうと、「発達した雨雲(積乱雲)が、まるで一本の帯のように連なって、同じ場所で強い雨を降らせ続ける現象」のことです。

通常、雨雲は風に流されて移動していきます。

しかし、線状降水帯が起こる時は、この雨雲の「列」が、まるで高速道路の渋滞のように、同じ場所で立ち止まってしまうような状態になります。

新しい雨雲が次々と後ろからやってきては、その場で激しい雨を降らせ、通り過ぎる前にまた新しい雨雲が生まれる、というサイクルが繰り返されるんです。

また、気象庁の定義によると、線状降水帯の大きさは「線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度」です。

長さ300kmというと、どのくらいのサイズでしょう?

下の地図に示した水色と緑の線の長さは、それぞれ約300kmです。

東京を起点にすると直線距離で、北は宮城県仙台市付近、西は三重県亀山市付近になります。

温帯低気圧の大きさ2,000km程度に比べると短いですが、結構長いですよね。

台風による直接的な大雨を除き、集中豪雨の多くがこの線状降水帯によるものであることが、近年の研究でわかってきています。

線状降水帯発生のしくみ・メカニズム

線状降水帯の最大の特徴は、強い雨を降らせる雲が、同じ場所とどまることです。

この雲の仕組みについて説明していきます!

なぜ同じ場所に雨雲がとどまるの?

同じ場所に雨雲がとどまるには、いくつか特別な条件が重なる必要があります。

1. 湿った空気の「通り道」がある

線状降水帯ができる場所には、雨雲の「燃料」となる暖かくて湿った空気が、絶えず同じ方向から流れ込み続ける「通り道」ができています。

まるでベルトコンベアのように、湿った空気が次々と送り込まれるイメージです。

2. 地上付近で「ぶつかり合う風」がある

この湿った空気が流れ込む先に、異なる方向から吹いてくる風がぶつかり合う場所があると、そこで空気が上へと押し上げられます。

ちょうど、車の渋滞の先頭で、車線が減るために車が詰まるようなものです。

この「ぶつかり合う場所」が、雨雲が生まれ続ける「工場」の役割を果たします。

3. 上空の風が「強い」か「違う向き」ことが多い

線状降水帯が発生・持続する場合、下層と上層の風向は基本的に「異なる」ことが多いです。

特に重要なのは、

- 下層の暖湿気流が地形や気圧配置により一定方向から持続的に流れ込む一方で、

- 上層では異なる方向の風が吹いていて、積乱雲の上部を吹き流すような形になることです。

この「風向の違い(鉛直風のシアー)」があることで、積乱雲が一か所にとどまらず、次々に新しい雲が同じ場所で発生する(=バックビルディング型)という状態が保たれます。

4. 雨が降った後の「冷たい風」が次の雨雲を作る

もう一つ、特徴的なのが、既に降った雨が作り出す「冷たい風」の役割です。

雨が降ると、その周りの空気が冷やされて、地上に冷たい風が広がります。

この冷たい風が、また新たに周りの暖かく湿った空気を持ち上げて、新しい雨雲を次々と生み出すきっかけになります。

これが、線状降水帯が「バックビルディング現象」として、後ろから新しい雲を作り出す理由の一つです。

発生しやすいのはいつ?

梅雨末期の集中豪雨

気象庁気象研究所の統計によると、特に線状降水帯の発生が多い時期は、東日本では9月:台風の時期、西日本では6月から7月:梅雨期が指摘されています。

しかし、線状降水帯は、条件さえ揃えば日本のどこで起こっても不思議ではありません。

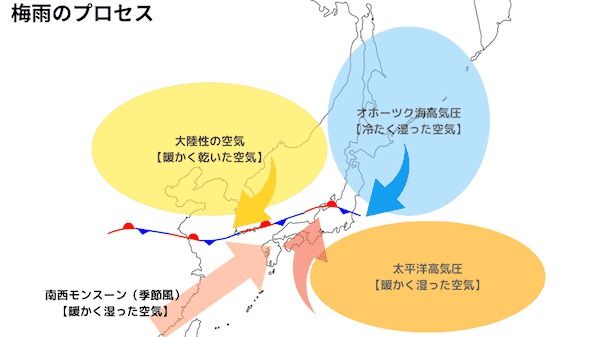

まず、梅雨期の集中豪雨を知るために、梅雨のプロセスについてみていきましょう。

※台風についてはまた別途特集します

日本列島を横切る梅雨前線(停滞前線)。

簡単に言うと、”前線”は暖かい空気と冷たい空気がぶつかるところです。

東日本にお住まいの方は梅雨期の雨について、”しとしと雨”をイメージする方が多いと思います。

しかし、西日本の梅雨は”大雨、集中豪雨”なのです。

この雨の降り方の違いをもたらしているのが、梅雨前線の性質の違いです。

では、詳しくみていきましょう。

【東日本の梅雨】

前線の北側にはオホーツク海高気圧、南側に太平洋高気圧があります。

オホーツク海高気圧から吹き出す冷たく湿った気流(北東気流)、太平洋高気圧を回る気流(縁辺流)の間にできるのが、東日本の梅雨前線です。

一般的には前線の北側で層状性のしとしと雨が降ります。

温帯低気圧に伴う温暖前線や寒冷前線に比べて南北の温度差が小さく、つりあった状態になるのです。

まるで、力士の取り組みのようですね。

【西日本の梅雨】

九州の西・東シナ海を更に南へ辿ると、南シナ海を経て、インド洋へつながります。

このインド洋からやってくる暖かく湿った気流が、南西モンスーン(季節風)です。

そして南西モンスーンと太平洋高気圧を回る縁辺流が、西日本付近で合流(収束)します。

これらの気流は暖かい海上を通ってくるので、たっぷり水蒸気を含んでいます。

これが大雨のもとです!

そして、前線の北側には大陸由来の暖かく乾いた空気があります。

この異なる空気の境目でできるのが、西日本の梅雨前線なのです。

東日本の前線とは異なり、水蒸気量の違いがこの前線を形成しており、主に前線の南側でザーザー降りのような対流性の雨をもたらします。

※対流性の雲と層状性の雲のできかたはこちら

「令和2年(2020年)7月豪雨」の事例

ここでは、梅雨末期に発生した「令和2年(2020年)7月豪雨」の事例でみていきましょう。

日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、各地で大雨をもたらし、人的被害・物的被害が発生しました。

【気象庁発表の気象概況抜粋】

出典:気象庁 令和2年7月豪雨

- 7 月3日から8日にかけて、梅雨前線が華中から九州付近を通って東日本にのびてほとんど停滞した。

- 前線の活動が非常に活発で、西日本や東日本で大雨となり、特に九州では4日から7日は記録的な大雨となった。

- 岐阜県周辺では6日から激しい雨が断続的に降り、7日から8日にかけて記録的な大雨となった。

- 気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒をよびかけた。

7県という広範囲で大雨特別警報(警戒レベル5「緊急安全確保」)が発表されています。

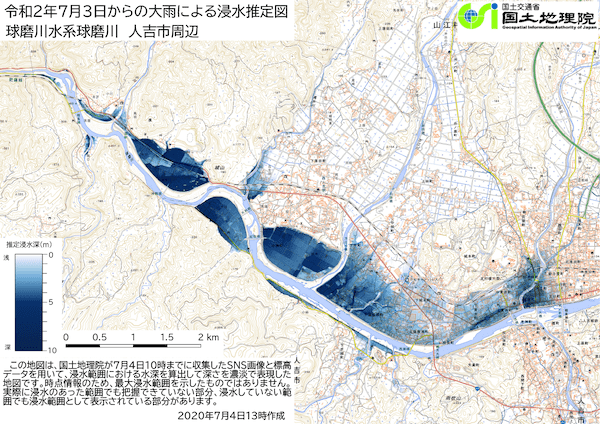

気象庁気象研究所によると、九州で顕著な大雨となった7月3~8日にかけて、線状降水帯が9事例も発生していたとの事。熊本県の球磨川(くまがわ)では大規模な氾濫が発生し、人吉市では21名の方が亡くなり、負傷者17名という甚大な被害をもたらしました。被災されたみなさまに心よりお悔やみを申し上げます。

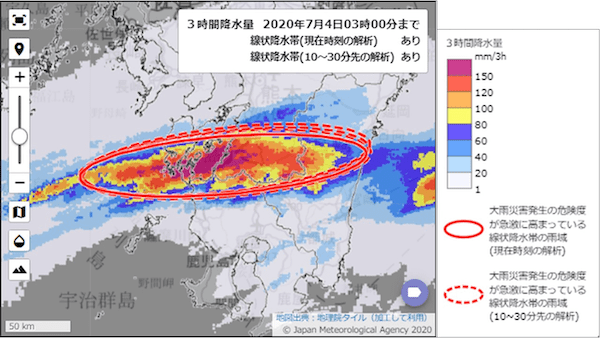

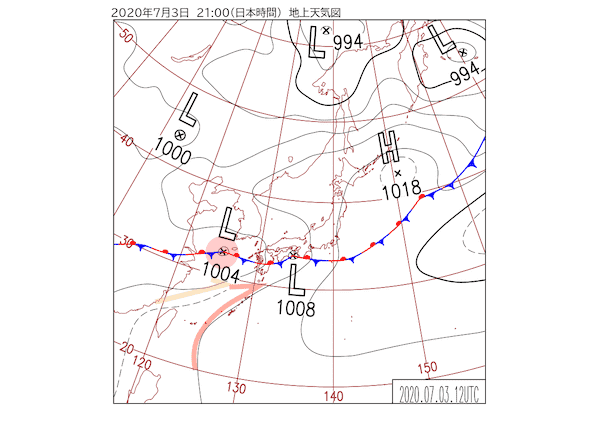

ここからは、実際の地上天気図と雨雲レーダーをみていきます。

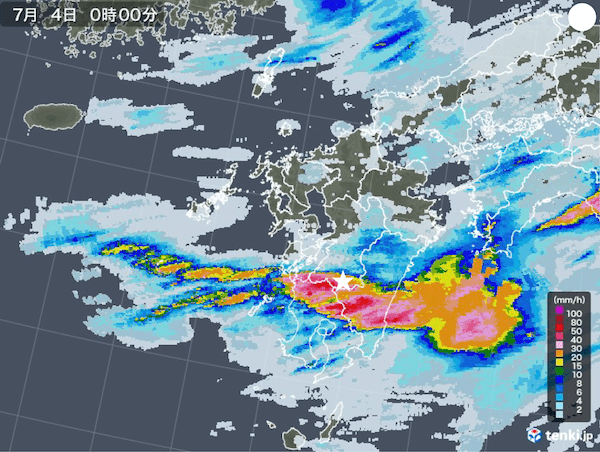

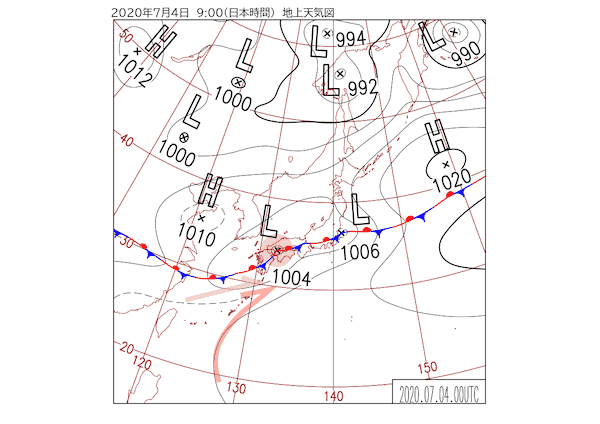

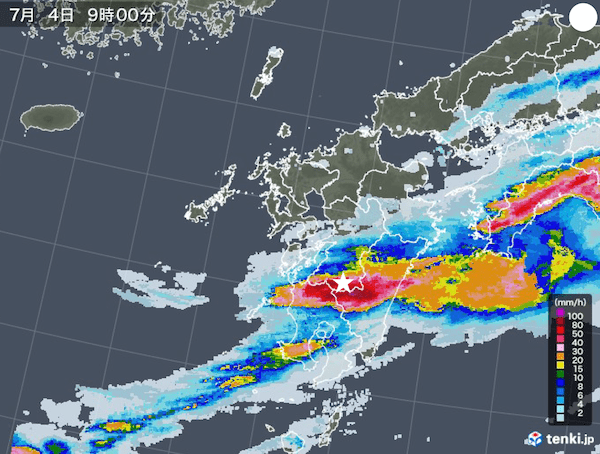

(左側)地上天気図、(右側)雨雲レーダー(出典:日本気象協会 雨雲レーダー) ※★(星)マークは、熊本県人吉市を示しています。

【7月3日 21:00】九州の西に前線上の低気圧があり、前線南側では南西モンスーンと太平洋高気圧の縁辺流が合流。

【7月3日 21:00】前線上の低気圧が東に進んでいます。東西にのびる帯状の発達した雨雲がかかり続けていますね。

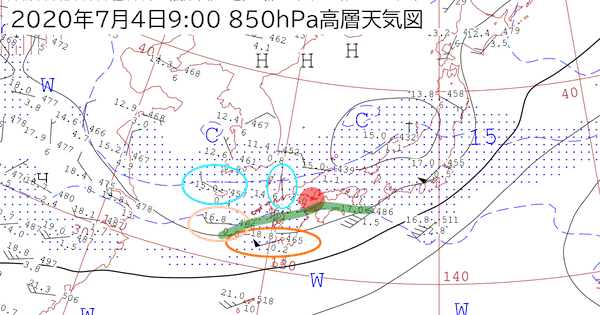

では、上空の状態はどのようになっていたのでしょうか。まずは850hPa高層天気図、1500m付近をみてみましょう。

前線上の低気圧(赤丸)に向かって、前線の目安(緑色)北側では寒気が流入(水色)。前線南側では南西モンスーン(肌色)と太平洋高気圧の縁辺流(オレンジ)が収束しています。

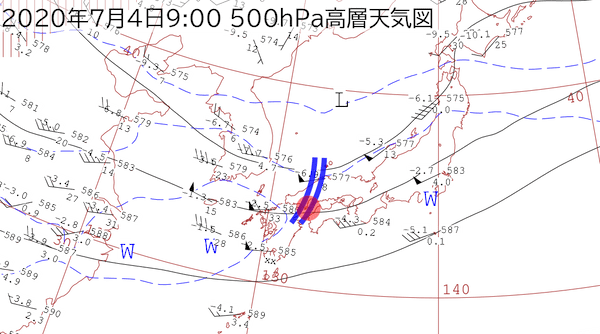

次に、500hPa高層天気図、5500m付近をみてみましょう。

上空の気圧の谷(トラフ)が山陰~四国の西にみられます。低気圧中心(赤丸)のすぐ西側にトラフが迫り、発達が示唆されますね。

前線上の低気圧と気圧の谷(トラフ)、前線南側での風の収束、九州山地での強制上昇等、大雨となる条件が揃っていたことがわかりました。

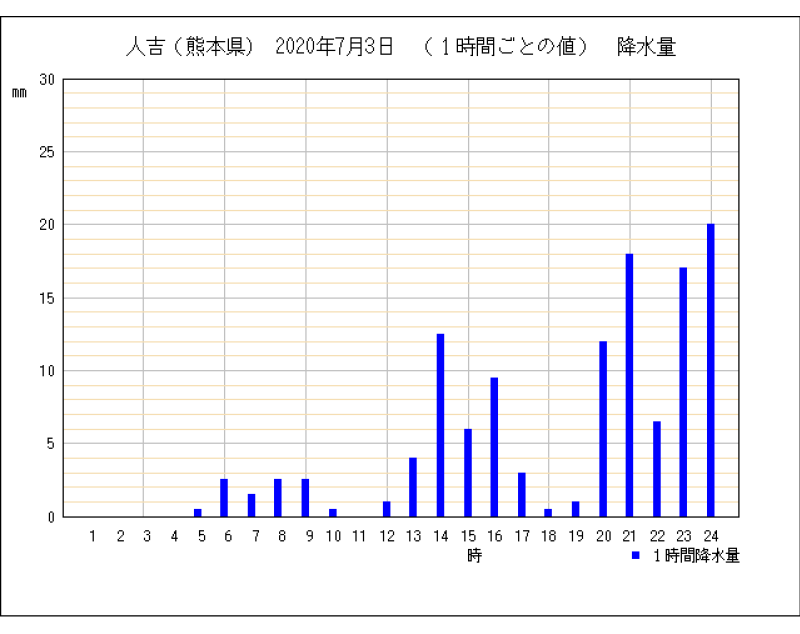

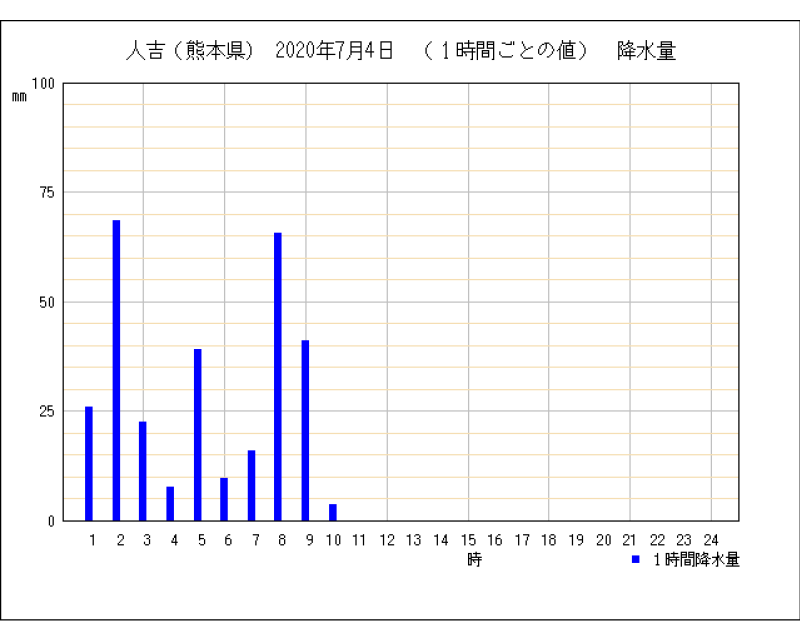

最後に、熊本県人吉市で観測された降水量データをみてみましょう。

7月3日~4日の2日間の降水量データです。7月4日午前2時には時間雨量70mmを超える、非常に激しい雨※が降っていました。

※非常に激しい雨:1時間雨量で50mm以上80mm未満 出典:気象庁 雨の強さと降り方

この際発生していた線状降水帯は東西280kmとこれまでで最大規模で、継続時間も13時間と長く、広範囲で大雨をもたらしました。

この結果、人吉市周辺では甚大な浸水被害が発生しました。

「線状降水帯」から身を守るには?

「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」をチェック!

令和4年6月1日から「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線状降水帯」というキーワードを使って呼びかけられています。

さらに、令和6年5月よりこれまでより最大30分程度前倒しして発表する運用が開始されます。

線状降水帯が発生している場合、気象庁「雨雲の動き」(雨雲レーダー)にも表示されます。

20240506-1-1.png)

また、令和6年4月26日には海洋気象観測船 新「凌風丸」が出港し、線状降水帯のもととなる海上の水蒸気を観測することで、線状降水帯のメカニズムの解明や発生予測の精度向上が期待されています。

気象情報やキキクル(危険度分布)を活用しよう!

「気象庁 警報・注意報」を開くと、どの地域で警報や注意報が発表されているのかをリアルタイムで知ることができます。この発表基準は二次細分区域となっており、市町村(東京特別区は区)を原則とされています。

また、「キキクル(危険度分布)」では、土砂災害・浸水害・洪水害の危機が迫っていることを知ることができます。

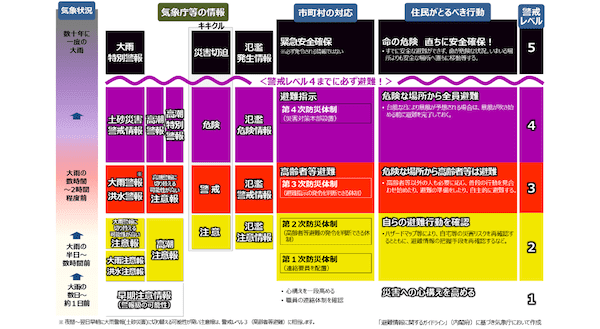

これらの防災気象情報と市町村の対応、住民行動をまとめた一覧表もチェックしておきましょう!

自分の住んでいる地域を知ろう!

みなさんは自分が住んでいる地域や職場がある地域が、地形的にどんな場所なのか、考えたことはありますか?

地形的な特性や潜んでいる危険(ハザード)については、普段なかなか意識しにくいですよね。でも、地域を知っておくことは、防災・減災にも役立ちます。

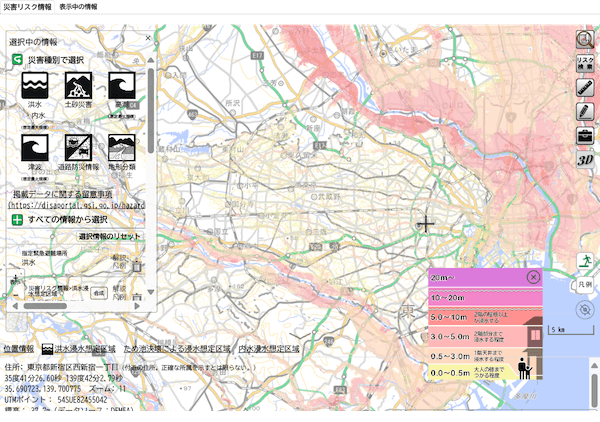

下記のような「ハザードマップ」が市町村により作成されています。この「ハザードマップ」を見ながら、実際に地域を歩いてみたり、自治体で指定されている避難場所まで行ってみるのも良いかも知れません。

出典:ハザードマップポータルサイト(2024年5月6日利用)

日本列島は四季が豊かと言われますが、それだけ季節の変化が激しいということ。

「今、線状降水帯が発生したらどうするか?」「自宅にいる時あるいは職場にいる時、どこに避難するべきか?」

梅雨シーズンを迎える前に、ぜひご家族や周りの方と考える時間をつくってくださいね!

【参考文献】

・予報が難しい現象について (線状降水帯による大雨) 気象庁

・気象業務はいま2022 トピックス2線状降水帯による大雨災害の被害軽減に向けて 気象庁

・令和2年度気象研究所研究成果発表会 令和2年7月豪雨の特徴ー球磨川流域に記録的大雨をもたらした線状降水帯の構造と発生過程

益子渉, 廣川康隆, 荒木健太郎(気象庁気象研究所 台風・災害気象研究部)

・令和2年7月豪雨 球磨川水害伝承記~後代に残す記録~ 国土交通省

・令和2年7月豪雨 人吉市災害記録・検証誌 熊本県人吉市

・令和2年7月豪雨に関する情報 国土交通省国土地理院

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /

▼おすすめ記事▼