冬の雪山は、スキーやスノーボード、登山など、私たちに非日常の素晴らしい体験を与えてくれます。真っ白なゲレンデを滑り降りる爽快感、静寂な銀世界を歩く感動は、まさに格別です。

しかし、この美しい雪山には、時に恐ろしい一面が潜んでいます。それが「雪崩」です。

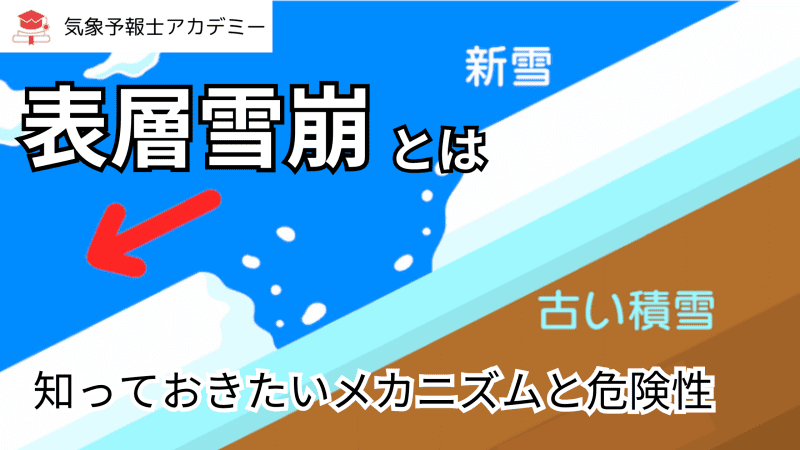

特に、時速100kmを超えるスピードで全てを飲み込む「表層雪崩」は、冬山を愛するすべての人にとって、決して無視できない危険です。

なぜ表層雪崩は発生するのか?そのメカニズムを知り、どのような状況が危険なのかを理解していなければ、楽しいはずのレジャーが一転、命に関わる事態になりかねません。

この記事では、表層雪崩の恐るべきメカニズムと具体的な危険性を徹底解説します。

そして、私たち自身や大切な人を守るために、どのような知識を持ち、どう行動すべきかを分かりやすくお伝えします。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

表層雪崩とは?

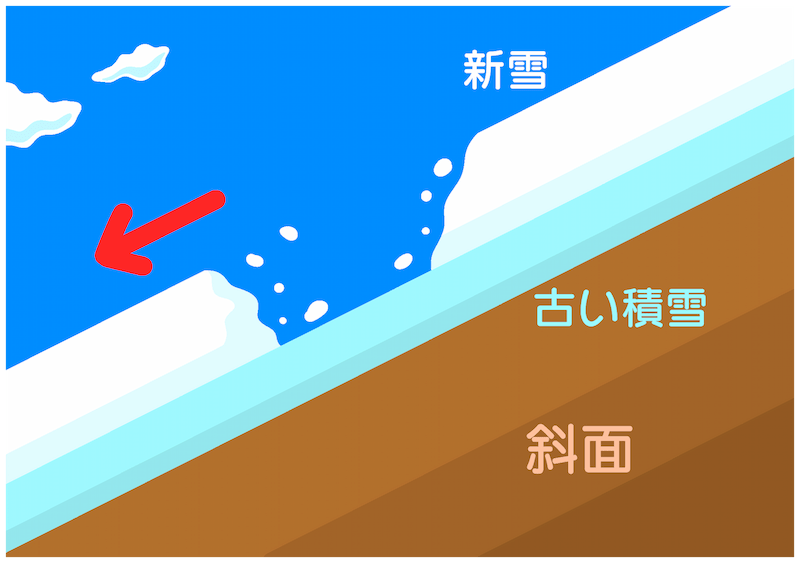

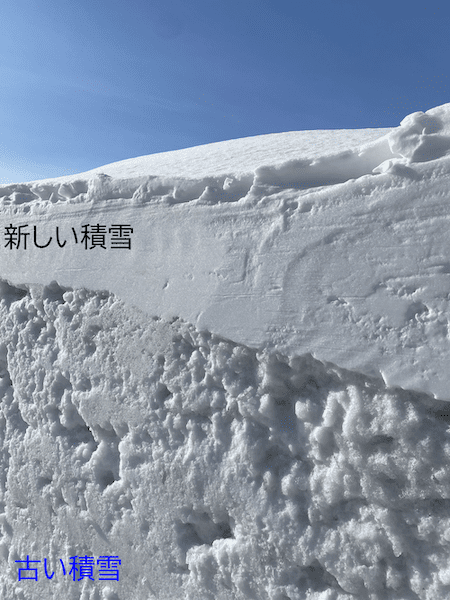

「表層雪崩(ひょうそうなだれ)」とは、積もった雪の層のうち、表面に近い新しい雪の層だけが、下にある古い雪の層の上を滑り落ちる現象を指します。

主な特徴は以下の通りです。

- 滑り面が積雪層の途中にある

地面や古い氷の上を滑り落ちる「全層雪崩」とは異なり、積雪の途中に形成された「弱層(じゃくそう)」と呼ばれる層(新雪と旧雪の境目など)を境にして滑り落ちます。 - 発生時期

主に厳冬期(1月〜2月頃)に発生しやすいとされています。これは、気温が低く新雪が短期間に大量に積もりやすい時期であるためです。 - 速度と破壊力

非常に高速で、時速100〜200kmに達することもあり、その破壊力は甚大です。 - 規模

雪が滑り落ちる範囲が広範囲に及ぶことが多く、広域に被害をもたらす可能性があります。

新しい雪が古い雪の上に不安定に積もった状態や、雪層内部に弱くて滑りやすい層(霜ざらめ雪など)が形成された際に発生しやすくなります。

雪崩の種類と違い

雪崩は、その滑り出す場所や性質によっていくつかの種類に分類されます。大きく分けると、以下の2つが主要な分類です。

表層雪崩(ひょうそうなだれ / Surface Avalanche)

定義: 積もった雪の層のうち、表面に近い新しく積もった雪の層だけが、その下にある比較的安定した古い雪の層の上を滑り落ちるタイプの雪崩です。

特徴

- 滑り面が積雪層の中間にある。

- 非常に高速で、時速100kmを超えることも珍しくなく、その破壊力は極めて大きい。

- 主に厳冬期(1月〜2月頃)、特に大量の新雪が短期間に積もった後や、寒気が続いて雪層内に不安定な層(弱層)が形成された時に発生しやすい。

- パウダースノーが斜面を滑り落ちる「点発生雪崩」から、面状に一気に滑り落ちる「面発生雪崩」まで多様な形態があります。

全層雪崩(ぜんそうながれ / Full-depth Avalanche)

定義: 積もった雪の層全体が、地面や岩盤、または地表近くの凍結した古い雪の層の上を滑り落ちるタイプの雪崩です。

特徴

- 滑り面が地面またはそれに近い場所にある。

- 比較的低速ですが、雪の量が多く、その重さで木々や建物を根こそぎ破壊するほどの大きな破壊力を持つ。

- 主に春先、特に気温の上昇や雨によって積雪全体が温められ、地面との間の摩擦が失われる時に発生しやすい。

- 大規模になることが多く、広範囲に被害を及ぼすことがあります。

これら主要な2種類の他に、発生の仕方や雪の質によってさらに細分化されることもあります。

例えば、表層雪崩の中でも、一点から扇状に広がる「点発生雪崩」や、面状に一気に崩れる「面発生雪崩」などがあります。

表層雪崩の発生メカニズム(なぜ起こるのか?)

日本海側での大量の降雪が、どのように表層雪崩の発生につながるかを具体的に説明します。

(例:冬型の気圧配置、日本海で水分を吸った雪雲など)

表層雪崩は、単に雪が積もれば発生するわけではありません。

特定の気象条件と積雪内部の複雑な変化が組み合わさることで、まるで時限爆弾のように突如として発生します。そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

新雪の堆積と弱層の形成

表層雪崩の発生には、まず「新雪の堆積」が不可欠です。

しかし、ただ新雪が積もるだけでは十分ではありません。

その下にある古い雪の層との間に、滑りやすい「弱層(じゃくそう)」が形成されることが最も重要なポイントです。

不安定な新雪の積み重なり

- 短時間での大量降雪

短期間に大量の雪が降ると、新しく積もった雪がその重さで固まる暇がなく、下層の雪との結びつきが弱くなります。 - 低温と風

特に、寒くて風の強い状況下では、降った雪が細かな結晶のままで積もりやすくなります。このような雪は互いの結びつきが弱く、不安定な層になりがちです。また、風によって雪が吹き溜まりに不均一に堆積することも、不安定さを増幅させます。

弱層の形成

- 霜ざらめ雪

雪の層と層の間で水蒸気が移動し、大きな結晶(霜ざらめ)となって成長することがあります。

この霜ざらめ雪は非常に結合力が弱く、積雪の内部に滑りやすい層(弱層)を形成します。

これはまるで積雪の中に「ベアリング」のような役割をする層ができるイメージです。 - こしまり雪

粒の粗い雪が積もった層が、その後の降雪で圧力がかかると、結合が弱いまま圧縮され、滑りやすい層となることがあります。 - 旧雪面との結合不良

降雪が一旦止んで雪面が凍結したり、表面が固まったりした後に、その上に新しい雪が積もると、新旧の雪がうまく結合せず、滑りやすい境界面となります。

積雪内部のストレスと崩壊の引き金

弱層が形成された積雪は、外部からのわずかな力や内部の変化によって、一気に崩壊する可能性があります。

積雪の重み

- 弱層の上にさらに雪が降り積もり、積雪全体の重みが増すことで、弱層にかかるせん断応力(ずれる力)が高まります。弱層の強度以上にこの応力がかかると、崩壊が始まります。

- 特に、標高差のある斜面では、積雪の自重が弱層を滑り落とそうとする力が大きくなります。

外部からの衝撃

- スキーヤーやスノーボーダーの荷重

雪崩事故の多くは、スキーヤーやスノーボーダーが斜面を滑走する際の荷重が引き金となって発生します。

特に、斜面の弱い部分や、積雪が薄い場所(誘発点)に加わる衝撃は、弱層を破壊するきっかけとなります。 - 気温の上昇

日射や気温の急激な上昇によって、積雪の表面が融け、それが弱層に浸透することで、弱層の強度がさらに低下することがあります。また、積雪内部の雪の変形が促進され、内部応力が増大することもあります。 - 雪庇(せっぴ)の崩落

尾根などから張り出した雪の塊(雪庇)が自重で崩落し、その衝撃が下方の斜面に伝わることで、表層雪崩を誘発することがあります。 - 他の自然要因

落石や動物の移動、あるいはごく稀に地震の揺れなども、不安定な雪層の崩壊を促す引き金となることがあります。

雪の滑走と空気層の形成

一度崩壊が始まると、雪の塊は加速度的に斜面を滑り落ちていきます。

摩擦の低下

崩れた雪の塊は、滑り落ちることでさらに細かく砕け、雪の粒子間に空気が取り込まれます。

この空気の層がクッションとなり、摩擦抵抗が大幅に減少するため、雪塊は驚くべき速さで加速します。

粉塵雪崩の発生

非常に乾燥した雪が高速で滑り落ちる場合、雪が空中に巻き上げられ、巨大な雪煙を伴う「粉塵雪崩(ふんじんゆきなだれ)」となることがあります。

これは特に視界を奪い、遠くまでその影響を及ぼすため非常に危険です。

このように、表層雪崩は、単なる降雪ではなく、積雪内部の繊細なバランスが崩れることによって発生する、複雑な自然現象なのです。

表層雪崩の危険性(具体的な脅威)

表層雪崩は、その発生メカニズムと性質から、特に冬山における最も深刻な脅威の一つとされています。その具体的な危険性は以下の通りです。

驚異的な速度と破壊力

表層雪崩の最大の脅威は、その圧倒的なスピードとそれに伴う破壊力です。

時速100〜200kmに達する高速移動

まるで自動車や列車が衝突するような速度で斜面を滑り落ちます。この速度では、人間が雪崩から逃げ切ることはほぼ不可能です。

視認してから回避行動をとるまでの猶予がほとんどなく、突然巻き込まれることがほとんどです。

※全層雪崩は時速40km~80km

強大な衝撃と圧力

高速で移動する大量の雪は、その運動エネルギーによって強大な衝撃力と圧力を生み出します。

木々を根こそぎなぎ倒し、鉄骨の建物や鉄塔すら容易に変形・破壊するほどの力があります。

人間が直接この衝撃を受ければ、骨折はもちろん、内臓損傷など致命的な重傷を負う可能性が極めて高いです。

雪がぶつかる際の衝撃波によって、直接雪に巻き込まれなくても被害を受けることがあります。

窒息の危険性

雪崩に巻き込まれた際の最も一般的な死因は窒息です。

雪に埋没

高速で移動する雪は、巻き込んだ人間を瞬時に深く埋めてしまいます。雪に埋もれると、身動きが取れなくなり、自力での脱出は非常に困難です。

呼吸困難

雪に埋まると、周囲の雪がセメントのように固く締まり、胸部を圧迫して呼吸が困難になります。

また、口や鼻が雪で塞がれたり、雪の粒子が気道に入り込んだりすることで、酸素を取り込めなくなります。

数分以内に救出されない場合、酸素不足により意識を失い、死に至る危険性が非常に高まります。

外傷と低体温症

窒息以外にも、雪崩は様々な身体的脅威をもたらします。

外傷

雪崩の中で雪や氷の塊、倒れてきた木、岩などに衝突することで、頭部外傷、脊髄損傷、骨折など重篤な外傷を負う可能性があります。

雪崩の勢いで衣服が剥ぎ取られ、皮膚が露出することもあります。

低体温症

雪中に埋没したり、濡れた状態で長時間救助を待ったりすることで、体温が急激に低下し、低体温症に陥る危険があります。低体温症は、意識障害や心停止につながる可能性があります。

捜索・救助活動の困難さ

雪崩発生後の捜索・救助活動は、極めて困難を伴います。

広範囲の捜索

雪崩の発生範囲が広大であるため、遭難者の正確な位置を特定することが非常に難しいです。

目撃情報や行動ルートが不明確な場合、捜索範囲はさらに広がり、時間がかかります。

雪の硬化

雪崩れた雪は、停止後に急速に固く締まります。

これは遭難者を圧迫するだけでなく、掘り出す作業も極めて困難にします。

ツルハシなどを使わなければ掘り進められないほどになることもあります。

二次災害の危険性

救助活動中に、再び雪崩が発生する「二次災害」のリスクも常に存在します。

救助隊員も危険に晒されながら活動しなければなりません。

時間の制約

窒息の危険性が高いため、救出までの時間が命運を分けます。

一般的に、埋没後15分以内に救出されれば生存率が高いとされますが、それ以降は生存率が急激に低下します。

時間との闘いとなります。

これらの脅威を理解することは、雪山での安全な行動の第一歩となります。

決して「自分は大丈夫」と過信せず、常に適切な準備と判断が求められます。

「表層雪崩」と「南岸低気圧」の事例

では、「南岸低気圧」による表層雪崩の発生した事例をみていきましょう。

2017年3月27日 午前8時43分、栃木県那須町の那須温泉ファミリースキー場付近の山岳域において表層雪崩が発生し、高校生ら8名が犠牲となりました。

亡くなられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

「那須」は関東地方の栃木県北部に位置し、那須連山での登山をはじめ、天皇・皇族の別荘地である御用邸に代表される、温泉のある避暑地として人気のエリアです。

しかし、冬季の様相はまったく異なります。「豪雪地帯」に指定されているほど、雪の多い地域なのです。

気象研究所によると、「那須で雪が降る気圧配置パターンは、西高東低の気圧配置が63%、低気圧が30%であり、いずれも降雪時間が長いほど大雪になるという特徴がみられる」そうです。

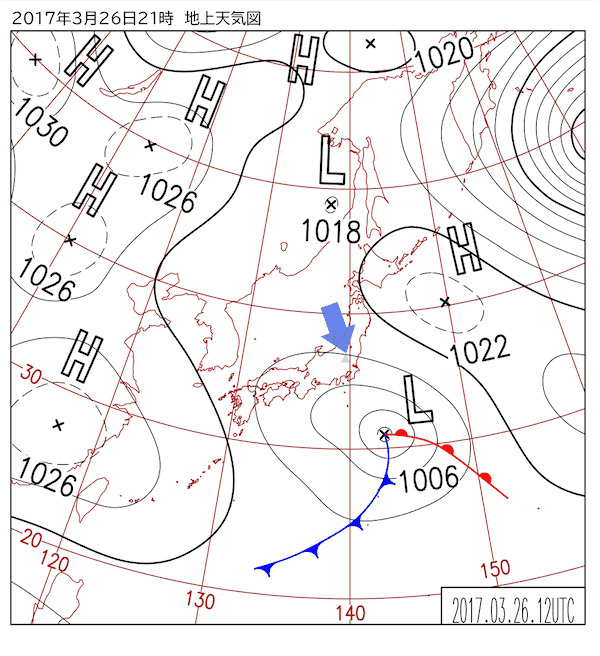

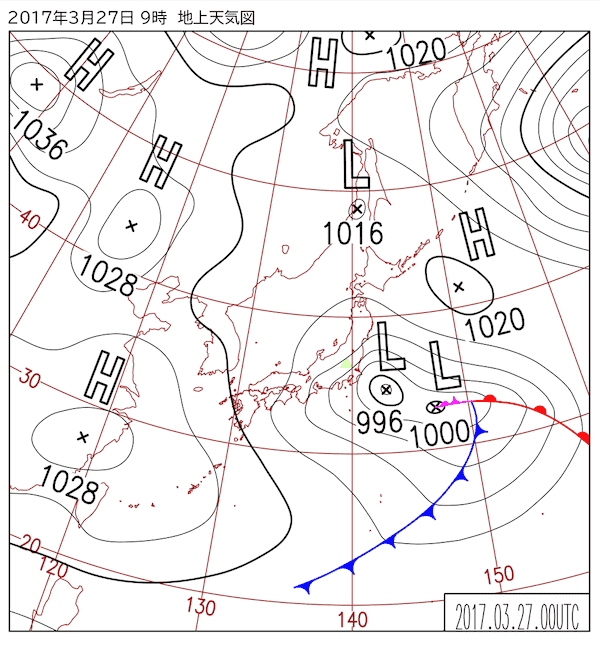

では、この実際の天気図をみてみましょう。

(左)2017年3月26日 21時地上天気図 (右)2017年3月27日 9時地上天気図 那須連山の位置をみどり三角で、風向を青三角で示します。

26日21時:日本の南を進んできた南岸低気圧に向かって、那須では北北西の風が吹いていました。

27日9時 :この低気圧は※閉塞段階に入り、日本の東へ抜けつつありますが、新たな低気圧が千葉県の東に発生。

※閉塞段階:温暖前線(赤線)に寒冷前線(青線)が追いついた状態のこと。低気圧の中心付近まで寒気が侵入していることを示します。

実際の地上観測データで比べてみると…

(右)2017年3月27日:午前2時に雪が降り始め、10時まで続いています。積雪量が急激に増えていますね。

今回の表層雪崩は、閉塞段階の南岸低気圧とその西側で発達した低気圧が関東の南東海上を通過しており、これら二つの雲が一体化した雲システムが那須に大雪をもたらしました。

この影響で急激に積雪量が増え、表層雪崩が発生する一因になったようです。

雪とともに~雪のめぐみ~

前回「南岸低気圧」と2回にわたって、大雪とその気象災害についてみてきました。

その一方、雪のめぐみを私たちは利用してきました。大雪がもたらす豊富な雪融け水は、田畑を潤し、水力発電にも利用されています。

そして、冬の貴重な観光資源にもなり、良質なパウダースノーを求めて国内外から多くのスキーヤーが訪れます。

近年、温暖化の影響で降雪量が減り、営業開始が遅れるスキー場やダムの貯水量減少など、さまざまな影響が出はじめています。

雪のめぐみに感謝しつつ、天気予報を活用して、安全に雪とつきあっていきたいですね。

【参考文献】

・雪崩発生のメカニズム 防災科学研究所 雪氷防災研究センター

・低気圧による降雪が原因の那須岳表層雪崩 現地調査結果と新たな情報の検討

雪氷防災研究部門 主任研究員(兼)気象災害軽減イノベーションセンター センター長補佐・研究推進室長 中村 一樹

・報道発表「平成29年3月27日栃木県那須町における表層雪崩をもたらした短時間大雪について」 気象研究所

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /