「ウインドプロファイラ」と「気象ドップラーレーダー」は何が違うんですか?

「ウインドプロファイラ」は風の高さごとの変化を測る装置、

「気象ドップラーレーダー」は降水の強さや動きを観測する装置です。

どちらも電波を使いますが、目的と観測対象が異なります。

天気予報や気象研究において、上空の風や降水の情報を得ることは不可欠です。

そのために用いられる主要な観測機器として、「ウィンドプロファイラ」と「気象ドップラーレーダー」があります。

これらはどちらも電波を利用して観測を行う点で共通していますが、その目的、観測対象、得られる情報、そして設置環境に明確な違いがあります。

この記事では、これら二つの観測機器の原理から役割、具体的な違いまでを詳しく解説します!

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

ウィンドプロファイラとは?

ウィンドプロファイラは、上空の風の鉛直分布(高さごとの風向・風速)を連続的に観測するレーダー。

ウインドプロファイラは電波を上に向けて飛ばします。

気象レーダーと違うのは「風の流れ」を直接観測できること。

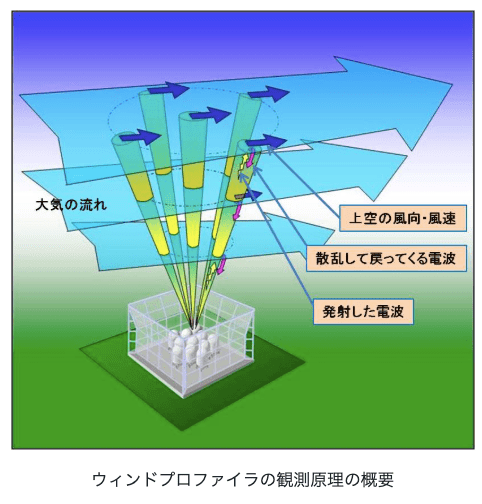

観測方法

大気中の風の乱れなどによって散乱されて戻ってくる電波を受信・処理することで、上空の風向・風速を測定します。

5本の電波の発射で立体的な風の動きがわかり、これも周波数の違いで測定できます。

ドップラー効果ですね。

引用元:気象庁

ウィンドプロファイラの特徴

観測時に発射する電波は、大気の粒子より雨の粒子の方に対する方がより反射します。

このような理由から、降水がある場合は「雨粒の動き」が観測データになります。

また、観測結果を見てみると、データが表示されない部分が見られる場合があります。

これは、大気が乾燥している場合や、品質管理によって「正しくないデータ」と判断された可能性がある場所です。

ウィンドプロファイラのデータでわかること(一部紹介)

ウィンドプロファイラのデータ解析からは、主に以下のようなことがわかります。

1. 上空の風の鉛直分布(風向・風速)

これがウィンドプロファイラの最も主要な観測目的です。

- 各高度の風向と風速

地上から対流圏中層(機種によっては成層圏下部まで)にかけて、季節や天気などによって変わるが、最大で12km程度までの上空の風向・風速のデータが得られます。

これにより、ある地点の真上の大気が、どの高度でどの方向に、どのくらいの速さで流れているかがリアルタイムで把握できます。 - 時間変化: 10分間隔など、非常に高い時間分解能で連続的に観測されるため、風向や風速が時間とともにどのように変化していくかを詳細に追うことができます。

これは、ラジオゾンデ観測(通常1日2回)では得られない大きなメリットです。

2. 鉛直速度(上昇流・下降流)

ウィンドプロファイラは、水平方向の風だけでなく、鉛直方向の風(上昇流や下降流)も観測できます。

雨が降っている場合、観測データは雨粒の動きになります。

3. 風のシア(鉛直シアー)

- 風向・風速の急激な変化

高度によって風向や風速が大きく変化する「風のシア(ウィンドシアー)」を検出できます。

これは、航空機の運航にとって重要な情報であり、乱気流の発生を示唆することもあります。 - 前線の検出

前線が通過する際、風向や風速が急激に変化することがよくあります。

ウィンドプロファイラの時系列データを見ることで、前線の通過を立体的に捉えることができます。

気象ドップラーレーダーとは?

結論気象ドップラーレーダーとは、降水域の分布、強度、移動速度などを広範囲にわたって観測するレーダー。

レーダーはパラボラをくるくる回しながら電波を、水平〜やや少し上に向けて飛ばして、降水強度や降水粒子の動きを観測します

降水粒子の動き次第で周波数が変わるので(これがドップラー効果)、風向風速も観測できます。

観測方法

気象ドップラーレーダーは、降水粒子(雨・雪など)に電波を当てて、その反射波を受信し観測します。

- パルス状のマイクロ波(短い電波)を空に発射

- 雨や雪の粒子に当たって跳ね返ってくる電波(エコー)を受信

- 跳ね返ってくる電波の強さ(反射強度)で降水の強さがわかる

- 反射波の周波数のずれ(ドップラー効果)で粒子の移動速度がわかる

→ これにより、降水の動きや風の成分(主に鉛直方向)も推定できる

観測の仕組みは、送信した電波が、大気中の「降水粒子」(雨粒、雪、ひょうなど)によって散乱されて戻ってくる電波を受信するものです。

受信した電波の強度から降水の強さを、ドップラー効果から降水粒子の移動速度(すなわち風速成分)を算出します。

最近では偏波(デュアルポラリゼーション)観測機能を持つものが主流で、降水粒子の形状や種類(雨、雪、ひょうなど)の推定も可能になっています。

主な役割や用途としては

- 降水域の監視と予測(集中豪雨、ゲリラ豪雨など)

- 台風や低気圧に伴う降水の詳細な解析

- 竜巻やダウンバーストなどの激しい現象の検出(ドップラー速度場解析)

- 短時間降水予報への利用

があります。

広範囲をカバーでき、降水現象に特化した観測が可能である点が特徴です。

ドップラー効果により、降水粒子の移動速度を検出し、風の情報の推定もできます。

気象ドップラーレーダーの特徴

気象ドップラーレーダーの特徴を以下にまとめます。

- 観測範囲:数十km〜200km以上

- 時間分解能:数分おき(例:5分ごと)

- 空間的な降水分布を広範囲に把握可能

- 台風や線状降水帯などの監視に非常に有効

アメダスなどの観測機がない場所の降水も観測できる、とても便利なものですね。

気象ドップラーレーダーのデータでわかること(一部紹介)

気象ドップラーレーダーのデータから、以下のことがわかります。

- 降水の強さ(降水強度)

電波の反射強度(エコー強度)から、雨や雪の量がどれくらいかを推定できます。 - 降水の分布

どこで降っているか、どのくらいの範囲で降っているかを地図上に表示できます。 - 降水の動き(移動方向・速度)

ドップラー効果による周波数のずれから、雨粒や雪粒の動いている速度や方向がわかります。 - 突風や竜巻の兆候

風の急激な変化(シアー)や回転の兆候を検出することで、竜巻の予測にも活用されます。

こうした情報は、集中豪雨や線状降水帯、台風、突風の監視・予測などに非常に役立ちます。

ウィンドプロファイラと気象ドップラーレーダーの決定的な違い

これらの2つのレーダーは、電波を使うという共通点がありながらも、その観測対象と得意分野が大きく異なります。

| 比較項目 | ウィンドプロファイラ | 気象ドップラーレーダー |

| 主な観測対象 | 大気中の乱流 (空気の動きそのもの) | 降水粒子 (雨粒、雪、ひょうなど) |

| 主な得られる情報 | 上空の風の鉛直分布 (風向・風速) | 降水域の分布、強度、移動速度、降水粒子の種類 |

| 得意なこと | 高度ごとの風の連続的な監視 | 広範囲の降水現象の監視と解析 |

| 不得意なこと | 降水の詳細な観測 | 降水がない領域での風の直接観測 |

| 設置場所 | 全国に31地点程度設置 主に空港や重要な観測拠点など | 全国に約20か所設置 局地的な強雨や台風などの降水現象を捉えるための拠点など |

| 観測高度 | 地上から最大で12km程度まで | 高度約10kmまで |

ウィンドプロファイラは、空港での航空機の離着陸支援、大気汚染物質の拡散予測、突風の予測など、より詳細な風の情報が求められる分野で重要です。

一方、気象ドップラーレーダーは、集中豪雨や台風などによる水害対策、交通機関への影響予測、農業など、広域の降水状況を把握する上で不可欠です。

まとめ

ウィンドプロファイラと気象ドップラーレーダーは、どちらも電波を利用したリモートセンシング技術ですが、その観測対象と目的が異なります。

ウィンドプロファイラは上空の風の鉛直分布を連続的に捉え、気象ドップラーレーダーは降水現象の詳細を広範囲にわたって観測します。

これら二つの機器は互いに補完し合う関係にあり、それぞれの特性を理解することで、より正確で詳細な気象情報を得ることが可能となります。

今後もこれらの観測技術の発展により、私たちの生活の安全と安心がさらに高まることが期待されますね。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /