「気象キャスター」と聞くと、明るく爽やかな笑顔で天気予報を伝える姿を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

しかし近年、気象キャスターの仕事は大きく変化しています。

背景には、1994年に国家資格「気象予報士」が誕生し、民間でも正確な予報ができる仕組みが整ったこと、そして近年の異常気象や災害の激増があります。

かつては「若さ」「容姿の良さ」が大きく注目された時代から、現在は「気象知識と防災意識を正しく伝えられる専門家」への期待が高まっています。

今回は、そんな気象キャスターの仕事や歴史、現在求められるスキル、向いている人・向かない人を徹底解説します。

はじめに|気象キャスターの仕事は時代とともに変わっている

気象キャスターという仕事が変わったのは、気象予報士という資格が、1994年に制度化されたことがきっかけです。

それ以前は、気象予報は国(気象庁)が一手に担い、民間での自由な気象業務は制限されていました。

しかし、社会の多様化に伴い、地域ごとの詳細な天気予報や民間企業が独自に発表するニーズが高まり、法律改正で民間気象会社が参入できるようになったのです。

これにより、求められる気象情報も多様化、細分化し、気象予報士資格を持つ人が放送局の気象キャスターとして出演し、より専門的かつ信頼性のある情報を視聴者に届ける道が開かれました。

気象キャスターは解説力重視へ|容姿より専門性が大事に

2010年頃まで、テレビ局の気象キャスターはきっぱりと二分化されていました。

一つはしっかりと気象が解説できる年配男性。

もう一つは「可愛らしさ」や「若さ」が話題になりやすく、報道番組に華やかさを演出する役割としての、いわゆる「お天気お姉さん」です。

当時は気象会社が作成した天気原稿を、「お天気お姉さん」と呼ばれる女性のキャスターが読むだけというケースも珍しくありませんでした。

しかし、現在はテレビ、ラジオで「気象キャスター」と呼ばれる人はほとんどが、気象予報士の資格を持つ人になってきました。

近年の激甚災害と役割の変化

その後押しをしているのが、近年の気象災害の増加です。

例えば、2018年の西日本豪雨、2019年の台風19号、また、近年発表されるようになった「線状降水帯」による水害など、人々の命に直結する気象情報を「正確に、わかりやすく、迅速に」伝える必要性がより高まりました。

そのため、気象キャスターに求めらる解説スキルが格段に上がり、「気象知識を自分の言葉で解説できる力」「最新のデータを正しく読み取る力」「視聴者に危機感を伝えつつもパニックを起こさせない冷静さ」が重要視されるようになりました。

気象キャスターの女性の年齢層はどう変わった?

「気象キャスターは若い女性の仕事」というイメージを持っている方も多いかもしれません。

実際、かつては 女性キャスターは30代まで という雰囲気が強く、年を重ねるとオーディションに受かりづらくなり、エイジジェンダー(年齢による性役割の固定観念) が根強い職業でした。

しかし現在では、防災意識や専門知識の重要性が高まったこともあり、年齢よりも 解説力や経験値 が重視されるようになっています。

そのため、今では 50代で活躍を続ける女性気象キャスター も珍しくありません。

長年積み上げた知識と経験を活かして、視聴者により信頼感のある情報を届ける姿が求められているのです。

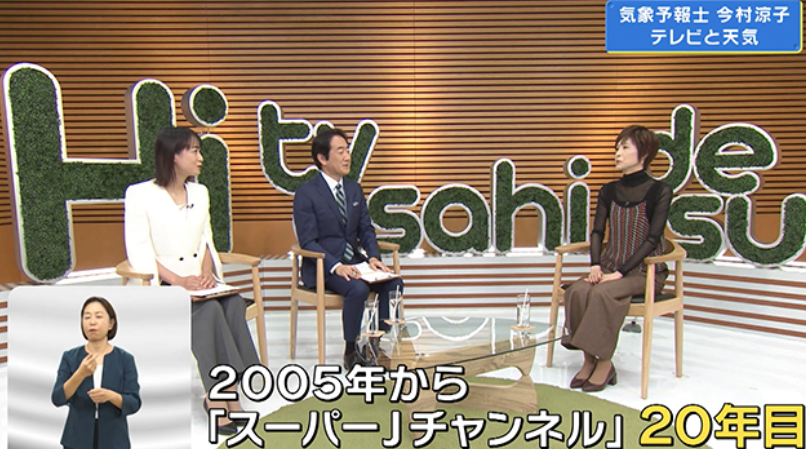

こちらはテレビ朝日の夕方ニュース「スーパーJチャンネル」に20年出演をしている今村涼子さん。

もともと金融機関勤務でしたが、気象予報士資格取得後に気象キャスターになり、現在も第一線で活躍を続けている女性キャスターです。

※テレビ朝日WEBサイトより

「年齢的にもう遅いかも…」と思っている方や「長く続けられない職業」というイメージを持っていた方も、年齢を気にせず挑戦できる時代になってきています。

気象キャスターの仕事内容

では、具体的に現在の気象キャスターはどんな仕事をしているのでしょうか。

放送原稿の作成

まずは一番重要なのは「正確でわかりやすい天気原稿が作成できること」です。

気象庁の発表や気象データを自分で分析し、視聴者が必要とする情報をわかりやすく噛み砕いて伝えることが求められます。

そのため、放送の何時間も前から天気図を確認し、自ら予報の構成や原稿を組み立てます。

テレビやラジオの出演

原稿を作ったらそれに合わせて画面構成を考えます。

その日の天気に合わせて、必要な画面構成を考えるのですが、気象情報を伝える画面には、実況と予想天気図、明日の天気、週間天気、気温、発雷予想、台風進路、警報・注意報、などたくさんあります。

その日に何を伝えるかによって画面の構成を自ら組み立てていきます。

限りある時間内に的確に視聴者に伝えるため、取捨選択し、的確に伝える力が必要になる業務です。

企画提案や取材

また、多くは「天気コーナー」を任されるので、日々の天気だけでなく、自分で企画や取材をすることもあります。

今の時期にはどういう情報が必要とされるのかを考え、自ら企画を考え、取材も行うなど、提案していく力も必要です。

慣れないうちは大変な業務ですが、自分で考えたことを伝えることができるので、キャスターとしての醍醐味にもなってきます。

緊急時の災害報道

気象キャスターの業務の中でも最も重要な役割で、気象キャスターの真価が問われるのが災害発生時です。

台風や大雨など、状況が刻々と変わる中で最新情報を整理し、視聴者の命を守るために冷静に放送を続けるスキルが必要です。

特に災害時は急な出演となるため、事前に原稿を読んだり、じっくり考えている時間はほとんどありません。瞬時の判断力、企画力、アナウンス力、端的に的確に情報を伝えるスキルなど、キャスターとしてすべての能力をフルに活用して対応する業務です。

気象キャスターに求められるスキル

コミュニケーション力と表現力

ニュースや報道番組は多くのスタッフと一緒に作り上げるものです。また、取材に行くこともあるので、たくさんの方と上手にコミュニケーションが取れる能力は必須です。

また、どれだけ知識があっても、専門用語ばかりでは視聴者に伝わりません。気象キャスターとは難しい専門的な知識を頭に入れつつ、それをいかにわかりやすく伝えるかの翻訳家の役割を担います。

子どもから高齢者まで理解できる言葉選びが重要ですし、そういう意味でもコミュニケーション力が問われる職業です。

緊急対応力と冷静さ

突発的に情報が変わる災害報道では、急な放送変更や原稿修正が求められます。緊迫した状況でも冷静に伝えられる精神力も大切です。

気象の専門知識と分析力

天気図の読解、数値予報の解析など、裏付けのある解説ができます。

また、気象庁が発表する天気予報を使い、独自予報を行わない放送局も多くありますが、その場合は予報のずれの可能性を考えたり、表示される天気マークの裏側に隠れているマークはないか、などを自分の言葉で伝える必要があります。

気象キャスターに向いている人

では、こうした背景を踏まえて、どんな人が気象キャスターに向いているのでしょうか?

①人前で話すのが好きな人

基本は放送に出演する仕事ですから、人前で話すのが好き・楽しいと感じられる人は適性があります。

②学ぶことに続けられる人

気象学は日々アップデートされます。新しい知見を吸収し、常に正確な情報を伝えようとする姿勢が必要です。

③緊急時に冷静でいられる人(冷静に見える人)

災害時の情報発信はプレッシャーが大きいですが、視聴者に安心感を与えられる落ち着きが求められます。実際は落ち着ていなくても、「落ち着いて見えること」ができるのも大きな武器です!

④チームワークを大切にできる人

放送はキャスター一人で成り立つものではありません。一つの番組を多くの人で作り上げていく仕事ですので、スタッフや他の出演者との円滑な連携が不可欠です。

⑤何事にも楽しめる人

楽しく仕事をしているか、仕事だからと言っていやいややっているか、はすぐに周りのスタッフや視聴者にも伝わります。少し大変なことがあってもプラス思考で乗り切っていける人が、表に出る仕事として向いています。

気象キャスターに向かない人

反対に、向かない人の特徴も知っておきましょう。

①緊張しやすく人前で話すのが苦手な人

生放送で話すことが多いため、極度に緊張してしまう人は苦労するかもしれません。ただ、これは慣れもありますので、しっかり研修や練習することで克服できることもあります。

②不規則な生活が苦手な人

どの番組をどこまで担当するかにもよりますが、台風などの災害時には24時間局に張り付くということもあったり、朝番組担当ですと、朝2時起き、深夜勤務などもあります。

③想定外の事態に弱い人

気象コーナーはあらかじめ5分と決まっていても、生放送で突発的なニュースが入ったり抜けたりで時間の長尺がその場で変わります。その場合に臨機応変に対応できないと成り立たない仕事です。

気象キャスターのやりがいとは?

気象キャスターの仕事は、単に天気予報を伝えるだけではなく、人々の暮らしや命を守る大切な情報を届ける使命があります。

特に台風や大雨などの災害時には、刻々と変わる情報を正しくわかりやすく伝えることで、避難行動を後押しし、被害を最小限に抑える役割を果たします。

また、自分の言葉で解説した天気情報が「わかりやすかった」「助かった」と視聴者から感謝の声をいただけるのは、大きなやりがいのひとつです。

さらに、日々の天気だけでなく、季節ごとの気象トピックや防災情報を企画・取材し、自分のアイデアを形にできるのも気象キャスターならではの魅力です。

また、テレビを見て、たくさんの方に自分という存在を知っていただくことができます。

特に地方局では、「いつも見てます」と親しみを込めて声をかけてくださる方や、応援して下さる方も多く、自分の仕事が誰かの記憶に残ったり、役に立っていることがわかるので、とてもやりがいを感じることができます。

気象キャスターの年収は?

現在、気象キャスターは、気象キャスターを派遣している事務所に所属をしてオーディションに受かって仕事を受ける、個人事業主のケースが多いです。

個人事業主と聞くと安定した職業ではないので不安に感じられる方も多いのですが、20代の場合、同世代の方に比べると格段に年収が良いです。

出演するテレビ局や、番組(月~金までの帯なのか、週末だけなのか)にもよって変わってきますが、帯であればはじめは500万円くらいからのスタートが一般的です。

その後、経験を積んでいければ出演料自体も上がっていき、全国放送での帯番組となれば年収1500万円くらいにはなります。

また、さらに気象キャスターはほかにもいろいろ依頼が入ります。例えば、講演依頼やイベント企画、出版企画、テレビCM企画などは実際にもあります。

※株式会社千鳥屋宗家さんWEBサイトより

そういう意味では自分でどんどんとキャリアを構築して、自分の力で自分の人生の展開が増やせる職業です。

気象キャスター以外の気象予報士の年収などはこちらの記事にあります。

まとめ|気象キャスターを目指すあなたへ

気象キャスターになるためにはまずは気象予報士資格を取ることが先決です。

しかし、気象予報士試験は合格率5%程度の難関といわれる国家試験。

勉強をする前に「気象キャスターが自分に向いているか分からない」という方や、「気象予報士の資格取得についてもっと知りたい」

そんな方には 個別相談 も行っています。

あなたの不安や疑問を直接お聞きして、一人ひとりに合った学び方やキャリアの進め方をご提案します。

少しでも興味がある方は、ぜひ気軽にご相談ください。

さあ、あなたも気象予報士の夢を叶えませんか?

気象予報士アカデミーでは、経験豊富な講師陣による質の高い講座と、充実したサポート体制であなたの合格を全力でサポートいたします。

この合格特典を励みに、ぜひ私たちと一緒に夢の実現に向けて一歩踏み出しましょう!

気象予報士アカデミーでは、LINEまたはフォームでの受講相談を受け付けております。

LINEの友達登録していただいた方には、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

ぜひご登録ください。

※友達追加で「3分でわかる気象予報士試験の勉強法」を自動配信しています。個別相談希望の方は相談希望とメッセージをください!