「空気は目に見えないのに、本当に重さがあるの?」そう疑問に思ったことはありませんか?

実は、私たちを取り巻く空気にもしっかりとした重さがあり、さらにその重さは温度によって変化するんです。

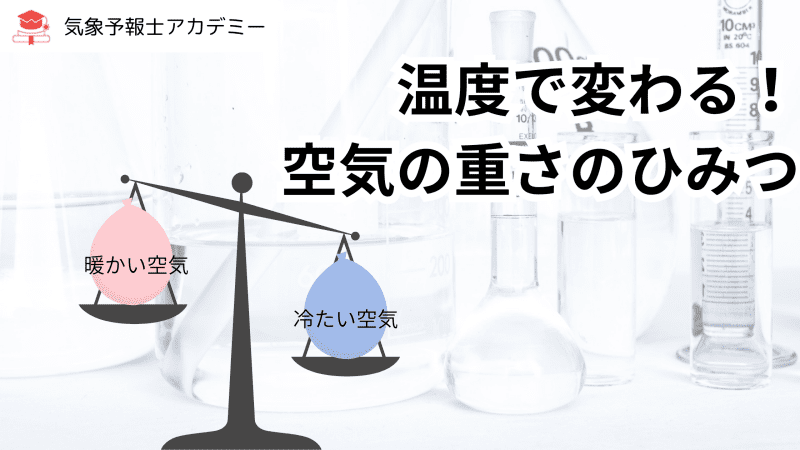

温かい空気は軽くなり、冷たい空気は重くなる。

この不思議な現象は、熱気球が空に浮かぶ理由から、エアコンの効率、さらには天気予報の仕組みにも深く関わっています。

なぜ空気の重さが温度で変わるのか、その科学的なひみつを一緒に解き明かしていきましょう。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

温度が変わると空気は本当に軽くなるの?

空気の重さは、温度によって変化することがありますが、実際には空気そのものの質量は変わりません。

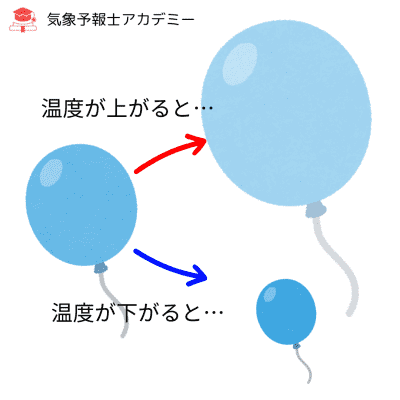

温度が上がると、空気は膨張し、体積が増えます。

このため、同じ質量の空気がより大きな体積を占めることになり、結果的に密度が低下します。

逆に温度が下がると、空気は収縮し、体積が減ります。このため、同じ質量の空気がより小さな体積を占めることになり、結果的に密度が上昇します。

温度が上がった場合、空気が膨張します。

すると密度が低下することで、空気は軽く感じられるのです。

これが、温度が上がると空気が軽く感じる理由です。

空気の重さと温度の関係は?

空気の重さは、温度、気圧、湿度の影響を受けます。

温度が上がると、空気分子の運動が活発になり、体積が増加します。

これにより、同じ質量の空気がより広い空間を占めることになり、密度が低下します。

温度と空気の密度の関係を表にまとめました。

| 温度の変化 | 空気の体積 | 空気の密度 | 例・関連する現象 |

|---|---|---|---|

| 温度が上がる | 膨張し、体積が増える | 低下する (軽くなる) | ・熱気球が浮上する ・温かい空気は上へ昇る(対流) ・夏季は冬期より空気の密度が低い傾向 |

| 温度が下がる | 収縮し、体積が減る | 上昇する (重くなる) | ・冷たい空気は下へ沈む(対流) ・エアコンの冷気が下に溜まる ・冬季は夏季より空気の密度が高い傾向 |

- 密度とは、「単位体積あたりの質量」のことです。

同じ質量の空気が占める体積が大きくなれば密度は低く(軽く)なり、体積が小さくなれば密度は高く(重く)なります。 - この関係は、気体の一般的な性質である「シャルルの法則」や「理想気体の状態方程式」によって説明されます。

- 実際の空気の密度は、温度だけでなく、気圧や湿度によってもわずかに変化します。

ただし、温度の影響が最も顕著です。

なぜ温度上昇で空気が軽く感じるのか?

温度が上昇すると、空気中の分子が活発に動き、間隔が広がります。

このため、同じ質量の空気がより大きな体積を占めることになり、密度が低下します。

密度が低い空気は、周囲の空気よりも軽く感じられ、上昇する性質を持っています。

これが、暖かい空気が上昇する理由です。

冷たい空気と暖かい空気の密度の違い

冷たい空気は分子の運動が遅く、密度が高くなります。

一方、暖かい空気は分子の運動が活発で、密度が低くなります。

このため、冷たい空気は暖かい空気の下に沈む傾向があります。

冷たい空気と暖かい空気の密度の違いについて、表にまとめました。

冷たい空気と暖かい空気の密度の違い

| 特徴項目 | 冷たい空気 | 暖かい空気 |

|---|---|---|

| 温度 | 低い | 高い |

| 分子の動き | 比較的遅い | 活発 |

| 分子間の距離 | 比較的近い | 比較的遠い |

| 体積(同じ質量の空気の場合) | 小さい | 大きい |

| 密度 | 高い(重い) | 低い(軽い) |

| 動き | 下降しやすい | 上昇しやすい |

| 身近な例 | ・冷気が床にたまる ・冷房の風が下に流れる ・冷たい空気が地面付近に滞留し、放射冷却を促進 | ・熱気球が浮上する ・湯気や煙が上に昇る ・暖房の風が天井付近にたまる |

- 密度が高いということは、同じ体積の中に空気の分子が多く含まれている状態を指します。

逆に密度が低いということは、同じ体積の中に空気の分子が少ない状態です。 - この密度の違いが、空気の対流(暖かい空気が上昇し、冷たい空気が下降する現象)を引き起こす基本的な原理となります。

飽和空気塊における水分の保持

飽和状態の空気塊は、温度変化によって体積が変化しても、凝結が起こらない限り、保持している水分の量は変わりません。

また、空気は温度によって、保持できる水蒸気の最大量(飽和水蒸気量)が変化します。

温度が高いほど、空気はより多くの水蒸気を保持でき、温度が低いほど、空気は保持できる水蒸気の量が少なくなります。

体積変化と水蒸気の関係

- 空気塊が温められて体積が増加すると、その空気塊が保持できる水蒸気の最大量も増加します。

- 空気塊が冷やされて体積が減少すると、その空気塊が保持できる水蒸気の最大量も減少します。

飽和状態の空気塊は、その温度における最大の水蒸気を含んでいるのです。

空気塊の体積変化と水蒸気量の関係を表にまとめました。

| 変化の要因 | 空気塊の体積 | 保持できる水蒸気の最大量 | 関連する現象・状態 |

|---|---|---|---|

| 温められる | 増加する(膨張) | 増加する | ・露点に達しにくくなる ・乾燥しやすくなる |

| 冷やされる | 減少する(収縮) | 減少する | ・露点に達しやすくなる ・結露や雲が発生しやすくなる |

| 飽和状態 | (その時点の体積) | その温度での最大量 | ・これ以上水蒸気を保持できない状態 ・水蒸気が凝結し始める(結露、霧、雲など) |

- 「保持できる水蒸気の最大量」とは、その温度と体積の空気塊が、液体の水に戻らずに気体の水蒸気として存在できる限界の量を指します。これを飽和水蒸気量とも呼びます。

- 空気が冷やされて保持できる水蒸気量が減ると、それまで水蒸気として存在していた水分が液体の水(水滴)になったり、氷の結晶になったりします。これが、結露、霧、雲、雨などの形で観測される現象です。

凝結との関係

空気塊が冷やされ、その温度における飽和水蒸気量を超えて水蒸気が存在すると、余分な水蒸気は凝結して水滴になります。

しかし、凝結が起こらない範囲で温度変化が起これば、空気塊は水蒸気を保持します。

空気塊の密度と水分の関係

同じ体積で比較した場合、冷たい空気塊は暖かい空気塊よりも多くの水分を含み、密度が高くなります。

したがって、冷たい空気は暖かく湿った空気よりも重くなるのです。

☆密度比較のポイント:空気の密度を比較する際には、体積を一定にして比較することが重要。

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

LINEで友達登録して、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をGET!

さらに、マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /

◆効率的に学ぶならeラーニング!