ーここでわかることー

▶︎気象学で学ぶ「バルジ」とはどのようなものか

▶︎バルジ発生のしくみ

▶︎バルジによって何がわかるか

▶︎高気圧性曲率をもつ理由

受講生さんからの質問です!

バルジはどうやってできるのですか?

発達期の温帯低気圧に見られる特徴的な雲の形状ですね。

発生のしくみや、バルジによって何がわかるのかを、詳しく解説しましょう!

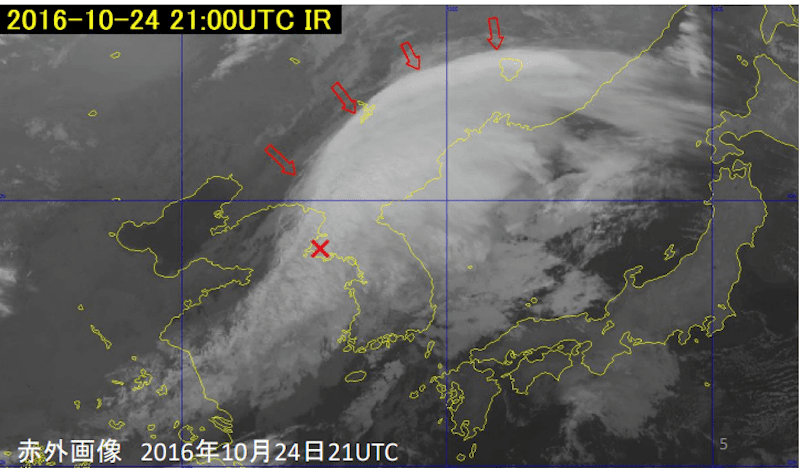

気象衛星画像で見られる「バルジ」。

温帯低気圧のライフサイクルを確認するためにも重要ですよね。

まず「バルジ」とはどうのような雲なのでしょうか?

バルジの正体が分かれば、「どうやってできるのか」や、「なぜ注目するのか」もわかってきます。

では順番に説明していきますね。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

バルジとは

「バルジ(bulge)」とは、気象衛星の雲画像において、発達期の温帯低気圧に見られる特徴的な雲の形状のこと。

温帯低気圧中心の北側から北東側(寒気側)に、凸状に(高気圧性曲率を持って)雲域が膨らむ現象のことを「バルジ」と言います。

どのようにして形成される?

バルジは、主に以下の要因によって発生すると考えられています。

暖気移流の活発化

発達する低気圧の前面では、南からの暖かく湿った空気が北へ流れ込む(暖気移流)。この暖気は上昇しやすく、広範囲にわたって雲を形成します。

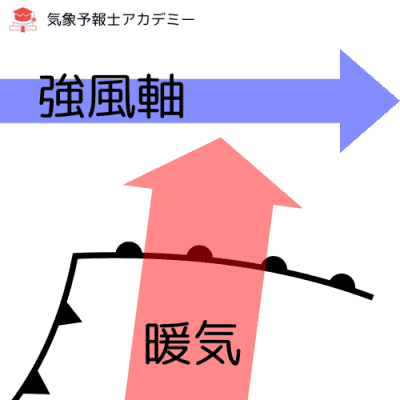

強風軸の影響

低気圧の北側には、上空の強い風の帯(強風軸)が存在することがあります。この強風によって、暖気移流によってできた雲が東方向へ流されるため、雲域が北側へ膨らんだような形状になります。

トラフの接近

上空の気圧の谷(トラフ)が接近すると、地上付近の低気圧が発達しやすくなります。この発達に伴い、暖気移流が強まり、バルジが明瞭になることがあります。

極側へ広がる雲が、強い西風で流されることで、高気圧性の曲率をもつ形になるのです。

バルジと温帯低気圧との関係(バルジから何がわかるのか)

気象衛星画像でバルジが確認できる場合、それは低気圧が発達している、またはこれから発達する可能性が高いことを示唆する重要な指標となります。

特に、バルジの膨らみが大きくなり、その曲率が高まっていく場合は、低気圧の発達が活発であることを示しています。

低気圧なのに高気圧性の曲率をもつ理由

バルジが高気圧性の曲率をもつ理由は、上層の強い風(強風軸)によって東に流されるためです。

北に膨らんだ(発達した)雲が東に流されるので、結果として高気圧性の曲率をもつ…というわけです。

まとめ

- 発生場所: 発達期の温帯低気圧中心の北側から北東側(寒気側)。

- 雲の形状: 凸状に膨らんだ、高気圧性の曲率を持つ形状。

- 発生要因: 暖気移流の活発化、強風軸の影響、上空のトラフの接近など。

- 意味: 低気圧の発達を示唆する重要な指標。

気象予報士の試験などでも、低気圧の発達段階を判断する上で、このバルジの有無や形状が重要なポイントとなります。

実技試験でも出題されることがあります。

しっかり理解しておきましょう!

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

気象予報士アカデミーでは、LINEでの受講相談を受け付けております。

友達登録していただいた方には、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

ぜひご登録ください。

\ 講座へのご質問はお気軽に! /