- 雲とは、空気中の水蒸気がまとまった小さい水の粒の集まりのこと。

- 雲は、水蒸気を含んだ空気が上昇し、冷やされて水滴や氷の粒になることででる。

- 雲は落ちることがある。これが「雨」。

- 家にあるもので作る雲の作り方

毎日違う表情を見せる空。

空を見上げると、様々な種類の雲があります。

丸い雲、薄い雲、どんよりした雲・・

雲はどうやってできるのでしょうか?

また、実際に雲を作ってみました。

曇って何?

雲とは、空気中の水蒸気がまとまった小さい水の粒の集まりです。

普段は目に見えませんが、空気中には水が含まれています。

冬の寒い日に息を吐くと白く浮かびませんか?

あれは息から出た温かい水蒸気が、周りの空気に冷やされて水の粒となった状態で、これも雲のでき方と同じです。

例えば、日差しによって空気が温められると空気が軽くなって上に上に上がっていきます。これが上に向かって吹く流れ(上昇気流)です。

この時、一緒に地上の空気に含まれている水分が上昇流によって上にあがります。

そうすると、上空は気温が低いため、空気が冷やされて水の粒になります。

そうやって浮かんだ水の粒が集まったものが雲となります。

私はちょうど雲の下にいたのですが、人間の感覚では上昇流を感じられませんでした。

雲ができる仕組み

雲は、水蒸気を含んだ空気が上昇し、冷やされて水滴や氷の粒になることでできます。

具体的には次のような流れです。

- 上昇気流で空気が上空に持ち上げられる

→ 山にぶつかったり、前線で持ち上げられたりして上昇します。 - 上空は気温が低いため、空気が冷やされる

→ 対流圏では高度が上がると気温が約6.5℃/kmずつ下がります。 - 冷やされた空気中の水蒸気が飽和状態になる

→ つまり、これ以上水蒸気を含めなくなります。 - 飽和すると、水蒸気が凝結し、水滴や氷の粒となって浮かぶ

→ この粒の集まりが「雲」です。

また、凝結の際には「潜熱(せんねつ)」が放出され、空気をさらに持ち上げる力にもなります。

雲は落ちないの?

上昇気流で水の粒が浮かんだのが雲なんだったら、

水の粒が集まりすぎて、上昇流より重たくなったら落ちるんでないの?と思いませんか。

結果から言うと、落ちます。

より正確に言うと、雲として落ちるのではなく、

雨として落ちます。

上昇流で浮かんだ水滴たち(雲)は、お互いにぶつかりながら大きくなります。

そして大きくなりすぎると上昇流でも支えきれなくなっちゃうんですね。

自分たちの重さに耐えきれなくなったときに

雨として落ちてきます。

いわば、雲のダイエットです。

(そして減らした分はまた上昇流に乗せて新しい雲となるのですが・・・ダイエットと一緒ですね。終わりません。)

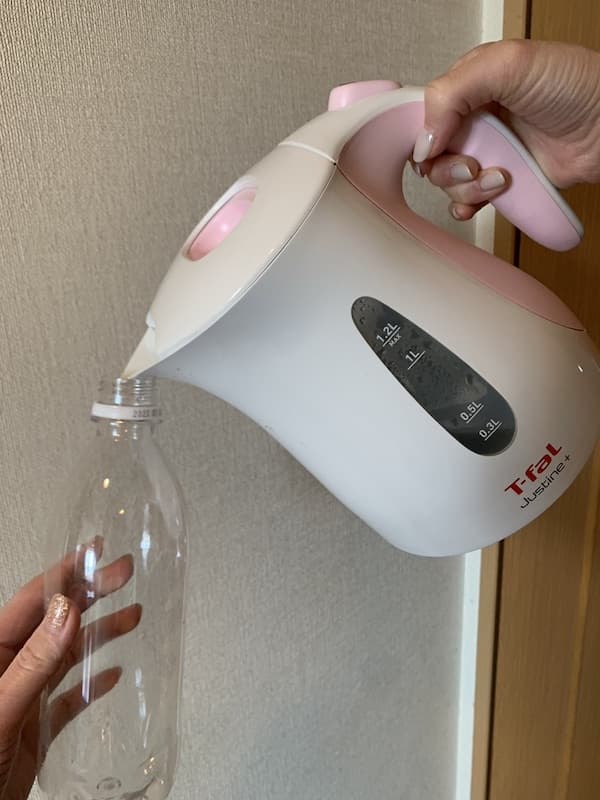

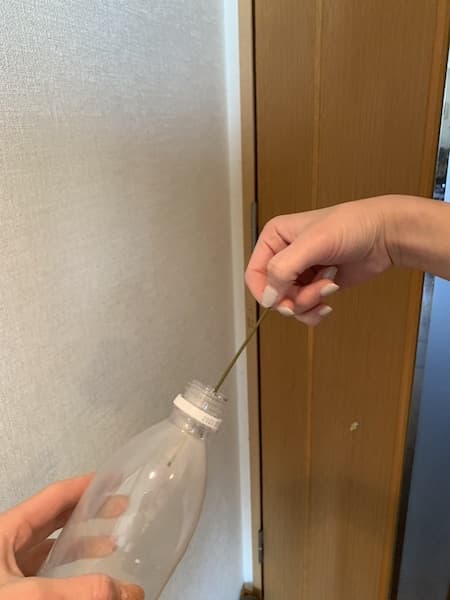

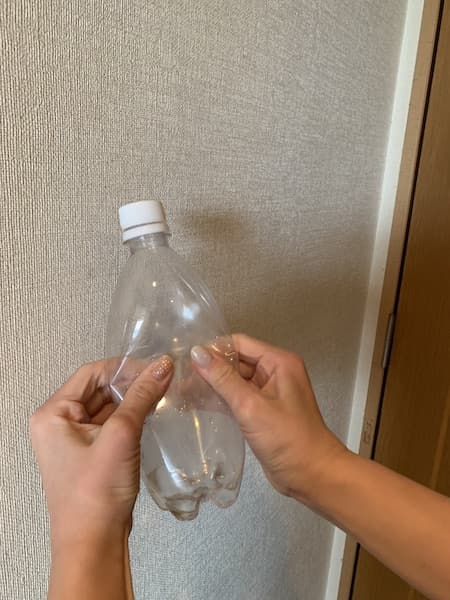

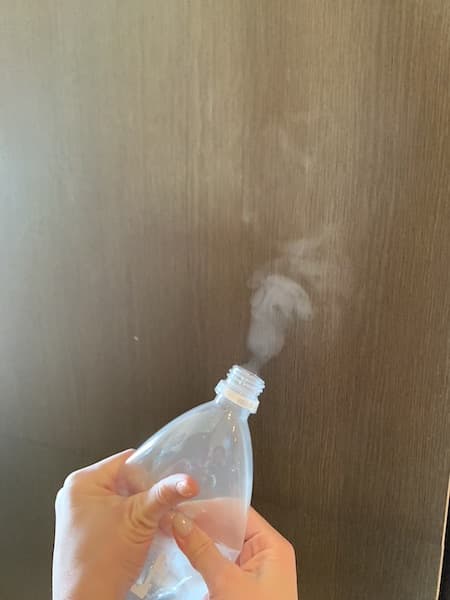

雲をつくってみた

本当に水蒸気と上昇流で雲ができるのかためしてみました。

今回はペットボトルの中に雲を作ってみようと思います。

- ペットボトル

- 線香

- お湯(50〜60度くらい)

作り方

無事に雲が作れて安心です。

皆さんもよかったら作ってみてください。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /