マルチセル型の積乱雲群って、線状降水帯のバックビルディング現象のことですか?

マルチセル型とバックビルディング現象は、風のシアを初め、いくつかの違いがあります。

よく似ていますが違いがあるので、一つ一つ説明しましょう!

梅雨から夏にかけて、突発的な豪雨や激しい雷雨は私たちに大きな影響をもたらします。

これらの現象の背景には、積乱雲の様々な発達形態がありますが、特に「マルチセル型」は長時間にわたる降水をもたらすことで知られています。

さらに、近年注目される「バックビルディング」という現象も、マルチセル型と密接に関連しながら、より顕著な豪雨を引き起こすメカニズムとして理解されています。

この記事では、マルチセル型を構成する積乱雲の特性と、バックビルディングがどのように異なるのかを解説します。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

マルチセル型とバックビルディングの基本解説

次々に積乱雲が発生するマルチセル型の積乱雲群。

線状降水帯のバックビルディング現象も、「次々に積乱雲が発生する」現象です。一体何がどう違うのでしょう?

マルチセル型とは?その形成メカニズムを解説

マルチセル型とは、複数の積乱雲(セル)が組織的にまとまって存在し、個々の積乱雲が生成・発達・衰弱のサイクルを繰り返しながら、全体として長時間持続する積乱雲群の形成過程のこと。

「マルチセル」という言葉が示す通り、マルチセル型とは複数の積乱雲(セル)がまとまって存在する積乱雲群を指します

個々の積乱雲の寿命は数十分程度と短いですが、マルチセル型ではこの単一の積乱雲が次々と「世代交代」をすることで、積乱雲群全体として数時間にわたって持続することが特徴です。

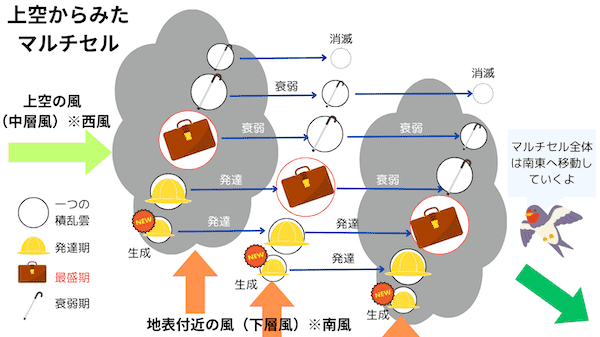

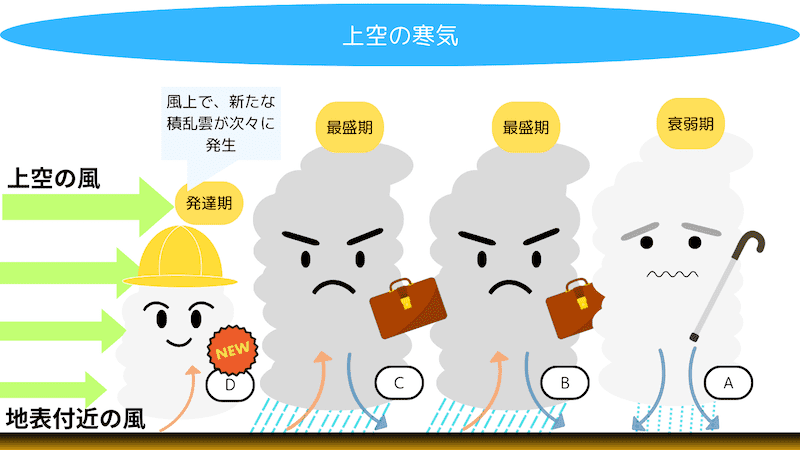

1つ1つの積乱雲は風に流されて移動しながら衰弱していきますが、下層(地表付近)からの暖かく湿った空気(南風)が流れ込む側で新しい積乱雲が次々と発生します。

中層の風(西風)によって個々の雲は東へ流れますが、全体としては下層風が入る方向(南東など)へ移動しているように見えます。

このようにして、複数の積乱雲(セル)が連続的に生成・発達・衰退するサイクルを繰り返すことで、積乱雲群が維持され、寿命は数時間にも及ぶことがあります。

梅雨期に多く発生し、大雨の原因となることが特徴です。

風の高度による違い(鉛直シア)が大きいことも、マルチセル型の発達に重要です。

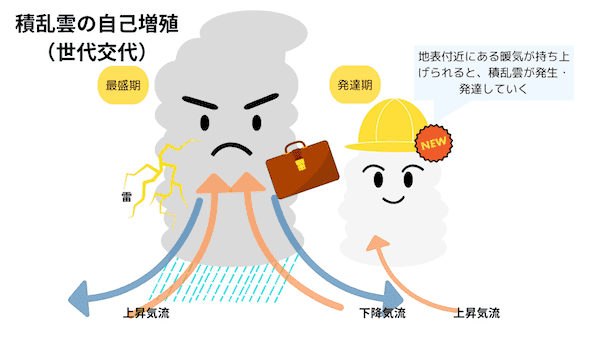

※補足:積乱雲の生まれる過程と世代交代

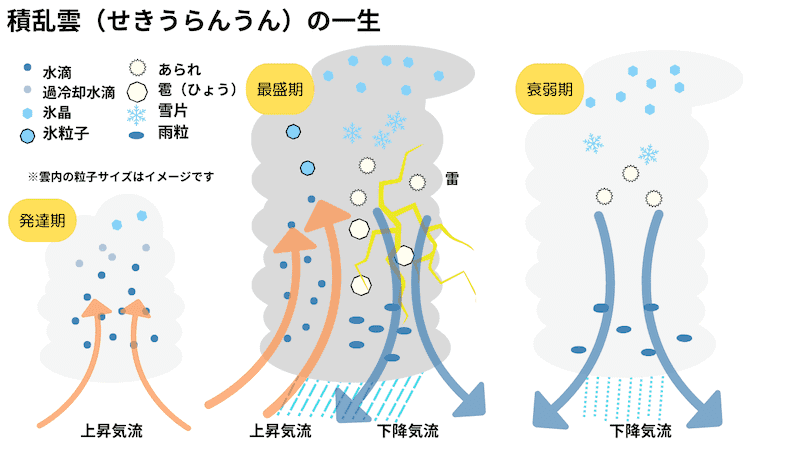

一つの積乱雲(単一セル)の最盛期は、雲内に上昇気流と下降気流が共存しています。

共存している、と言っても住み分けている訳ではなく、入り乱れている状態です。

氷の粒が落下する際に融けたり、雨粒が蒸発することで周囲からどんどん熱を奪っていきます(潜熱吸収)。

そして、雨粒やあられなどが、落下しながら、冷たく重い空気を引きずりおろしてくるのです。

これが下降気流で、時には突風をもたらします。

一つの積乱雲(単一セル)の最盛期は、雲内に上昇気流と下降気流が共存しています。

共存している、と言っても住み分けている訳ではなく、入り乱れている状態です。

氷の粒が落下する際に融けたり、雨粒が蒸発することで周囲からどんどん熱を奪っていきます(潜熱吸収)。

そして、雨粒やあられなどが、落下しながら、冷たく重い空気を引きずりおろしてくるのです。

これが下降気流で、時には突風をもたらします。

バックビルディングの定義

バックビルディング現象は、積乱雲が自分の後ろ(風上)に新しい積乱雲を次々と作り出し、その場に居座り続けることで、記録的な大雨をもたらす現象のこと。

バックビルディング(Back-building)は、気象現象の中でも特に集中豪雨や線状降水帯の形成に深く関わる、積乱雲の発達メカニズムの一つです。

その定義は、シンプルに言うと以下のようになります。

「積乱雲が、その冷気外出流の前面(通常は親雲の風上側)で次々と新しい積乱雲を発生させながら、積乱雲群全体としては同じ場所、あるいは非常にゆっくりと移動するように停滞し、結果として特定の地域に長時間にわたって猛烈な雨を降らせる現象」

より詳しく分解すると、以下のような要素が含まれます。

積乱雲の世代交代

個々の積乱雲は数十分~1時間程度の寿命ですが、その積乱雲から吹き出す冷気(冷気外出流)が、暖かく湿った空気とぶつかることで、新しい積乱雲が次々に生まれます。

「風上側」での発生

従来のマルチセル型では新しい積乱雲は親雲の風下側に発生することが多いですが、バックビルディングでは、冷気外出流の広がり方や上空の風(鉛直シア)のバランスによって、親雲の風上側(後方)に新しい積乱雲が形成されるのが特徴です。

降水域の停滞

風上側に次々と積乱雲が「積み重なる」ように発達するため、積乱雲群全体としてはほとんど移動しないか、非常にゆっくりと移動するにとどまります。

集中豪雨の原因

この停滞性によって、同じ地域に繰り返し激しい雨が降り注ぎ、災害級の集中豪雨や土砂災害、河川の氾濫などを引き起こす大きな原因となります。

線状降水帯との関連

線状降水帯の形成メカニズムの一つとして、このバックビルディング型が重要視されています。

バックビルディングと風の鉛直シア

バックビルディング現象が起きている時、特定の種類の強い鉛直シアが存在していることが非常に重要です。

具体的には、上層に向かって風速が強まっていること(風速シアが大きいこと)。

特に、下層から中層(例えば、地上から3km付近まで)にかけての風速の鉛直シアが大きいことが、バックビルディング型を含むマルチセル型の組織化に寄与します。

この風速シアが大きいと、積乱雲から吹き出す冷気外出流と、上空の風の相互作用が効率的に行われ、新たな上昇流の発生を促進します。

強い風速シアがあると、積乱雲の下降流が風上側に傾き、その冷気外出流が風上側に広がりやすくなり、結果として風上側で新しいセルを形成する「バックビルディング」のメカニズムが働きやすくなります。

また、バックビルディング現象が起きる際は、単に「鉛直シアがある」だけでなく、

- 下層と上層の風向がある程度揃っており、

- 上空に向かって風速が大きく強まっている(特に下層~中層で)、

という特徴的な鉛直シアが存在していることが多いです。これにより、積乱雲が効率的に世代交代し、かつその発生位置が風上側に固定されることで、特定の地域に猛烈な雨を降らせ続けることができるのです。

マルチセル型とバックビルディング現象の違い

マルチセル型は、積乱雲が次々と発生することで持続的な降水をもたらす積乱雲群の一般的な形態。

一方、バックビルディング現象は、そのマルチセル型の中でも特に、新たな積乱雲が風上側に発達し続ける現象のこと。

「マルチセル(型)」も「バックビルディング現象」も大雨をもたらす現象ですが、違いがあります。

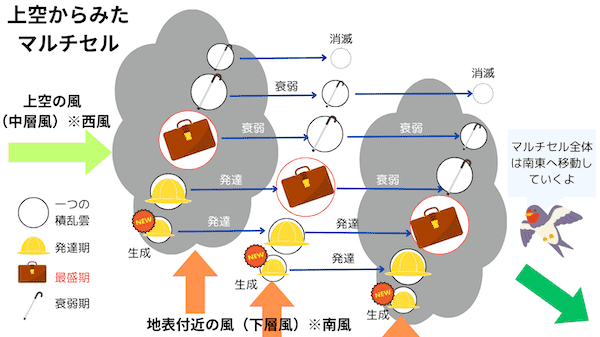

それが雲本体を運ぶ上空の風(中層風)と地上付近の風(下層風)の風向の違いです。

「バックビルディング現象(バックビルディング型)」の場合、雲を運ぶ上空の風(中層風)と地表付近の風(下層風)の風向は同じでした。

このため新しい積乱雲は、風上側に生まれていました。

※風向と言うのは、風が吹いてくる方向のことです。

下図は上空からみたマルチセルのイメージ図です。

「マルチセル」の場合、雲を運ぶ上空の風(中層風)と地表付近の風(下層風)の風向が異なります。

- 一つの積乱雲(単一セル)は上空の風(中層風)に流される

- 進行方向右側よりの地表付近の風(下層風)と雲の下降気流がぶつかるところ=風下側で新しい雲が生まれる

→このため、実際の進行方向よりやや右寄りに移動しているように見える

気象衛星画像でみると、あたかも巨大な積乱雲が移動していくよう。

雨が続く時間は、一つの積乱雲が30分~1時間程度であるのに対し、特に大きいマルチセル型巨大雷雨の場合、数時間におよぶこともあります。

マルチセル型とバックビルディングの違いをまとめると以下のようになります。

| 特徴 | マルチセル型積乱雲群(一般的) | バックビルディング現象 |

|---|---|---|

| 定義 | 複数の積乱雲が世代交代を繰り返しながら、群全体として長時間持続する | 冷気外出流の前面(通常は親雲の風上側)で新たな積乱雲が次々発生し、積乱雲群全体が同じ場所や非常にゆっくりと移動する現象 |

| 新たなセルの発生位置 | 主に既存の積乱雲の風下側 | 主に既存の積乱雲の風上側(後方) |

| 積乱雲群全体の移動 | 個々のセルは移動するが、群全体としてもある程度移動する | ほとんど移動しない、または非常にゆっくりと移動する |

| 風の鉛直シア | ある程度の鉛直シアが必要(組織化のため) | 特定の強い鉛直シアが必要(下層と上層の風向が近く、上層で風速が強まるなど) |

| 降水の特徴 | 局地的な大雨や雷雨を長時間もたらす | 特定の地域に長時間にわたる猛烈な雨をもたらし、線状降水帯の主要因となる |

| 災害への影響 | 浸水、落雷、突風など | 広範囲での深刻な浸水、河川の氾濫、土砂災害など(災害級の豪雨) |

「マルチセル型巨大雷雨」による雹(ひょう)害

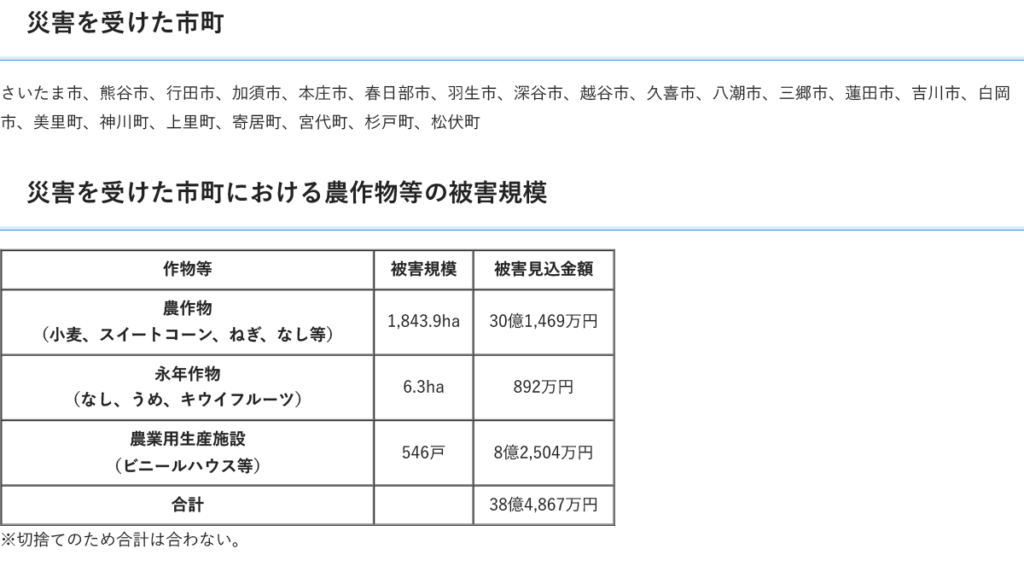

マルチセル型の巨大雷雨による災害として代表的なものは「雹(ひょう)害」です。実際の事例をみていきましょう。

コミック「BLUE MOMENT」2巻でも、マルチセル型巨大雷雨による降雹(ひょう)が描かれていますが、今回は2022年6月の事例を取り上げてみます。

2022年6月2日~3日、首都圏の広範囲で降雹が観測されました。

夕方のニュースで大きく取り上げられていたので、覚えている方も多いのではないでしょうか?

特に埼玉県では県北部を中心に、降雹等により38億円を超える甚大な農業被害が発生しています。

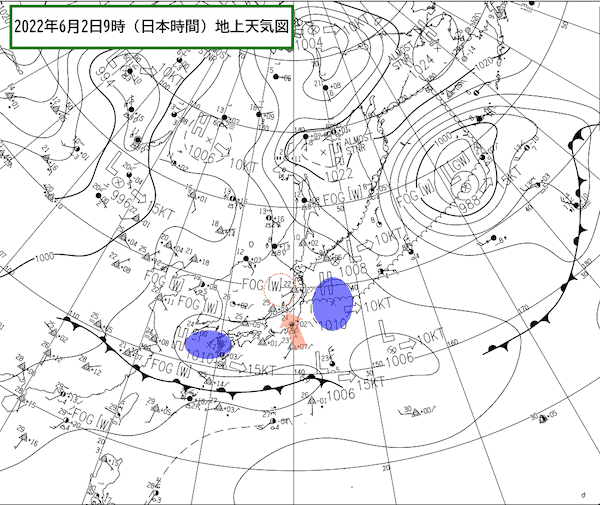

この被害をもたらした積乱雲はどのように発生したのでしょうか?まず、天気図をみていきましょう。

関東甲信地方は三陸沖にある高気圧(青丸)の後面に入っており、高気圧の縁を回る南南東の風が卓越。

日本海北部には高気圧側へ凸になった低圧部(赤破線丸)があります。

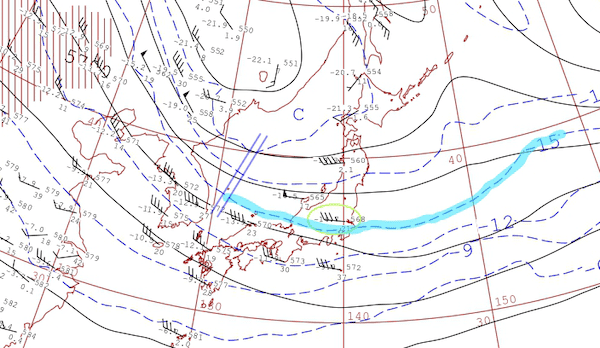

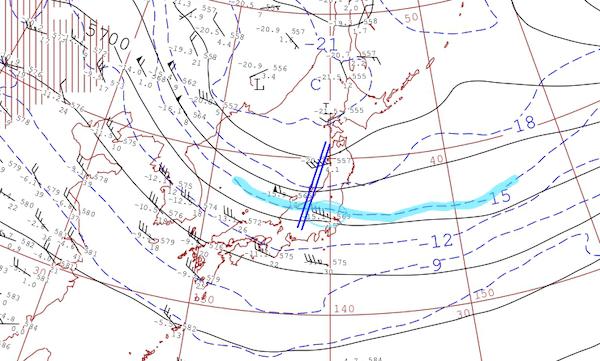

では、上空500hPa高層天気図をみてみましょう。

-15℃の等温線が関東南部を横切り、ほぼ西風が吹いています。

また、日本海西部には気圧の谷(トラフ、青の二重線)が接近しています。

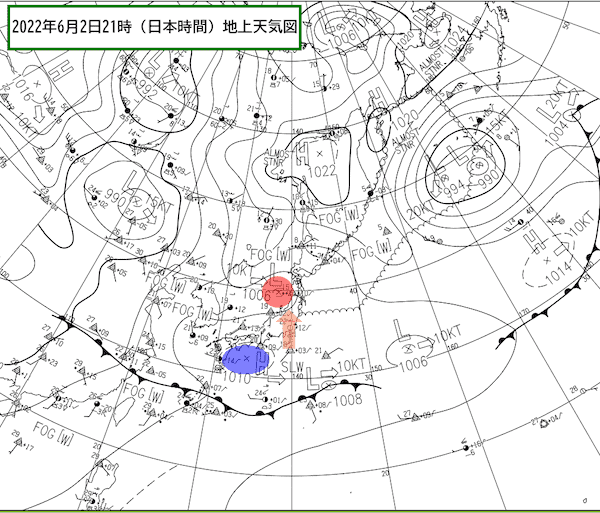

そして12時間後、2日21時の地上天気図です。卓越風向は南風へ変わりました。

日本海北部の低圧部は低気圧へと発達、東へ進んでいます。

気圧の谷(トラフ)が-15℃の寒気を運んでいます。

また、風向は西北西に変わりました。

地上付近は暖かく湿った空気が南風~南東風で流入し、上空には寒気があったことがわかります。

積乱雲が発達する条件が揃っていたのですね。では、気象衛星画像もみていきましょう。

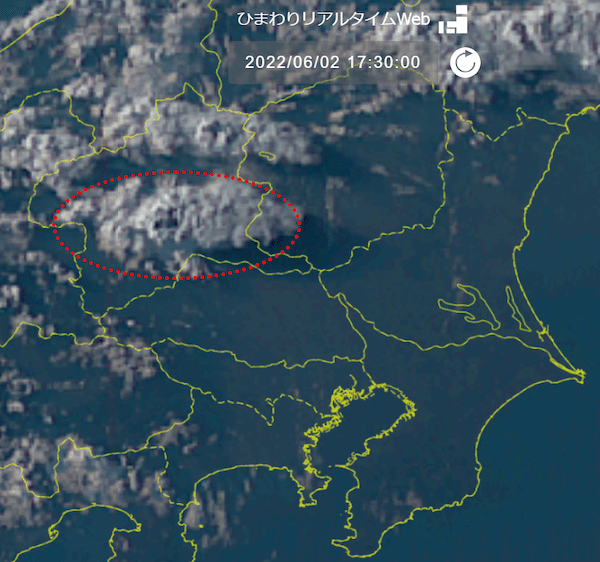

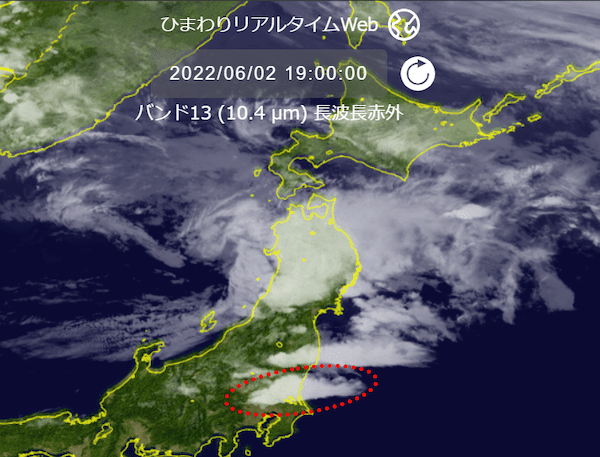

群馬県南部で積乱雲と思われる、雲域(赤破線丸)が発生しました。

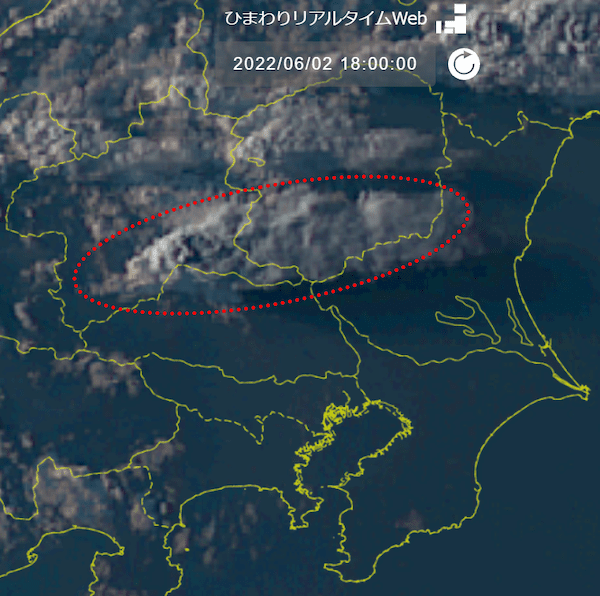

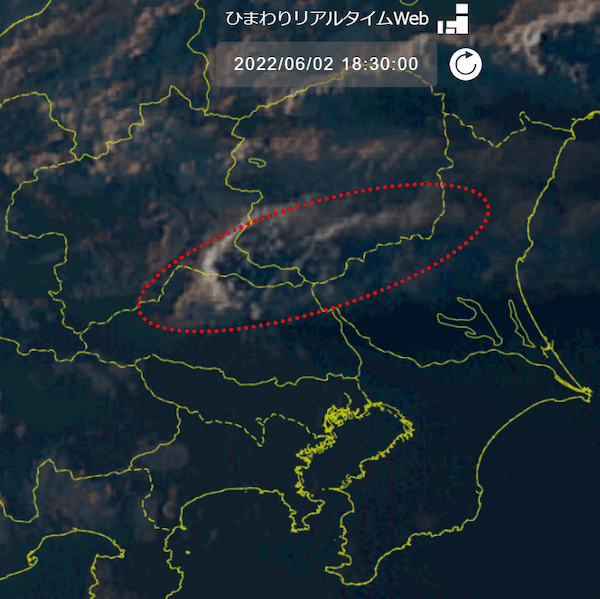

雲域はやや南東の方向へ進んでいきます。

積乱雲の雲域はさらに南東へ進み、弱まりながら茨城沖へ抜けていきました。

出典:NICT ひまわりリアルタイムWeb

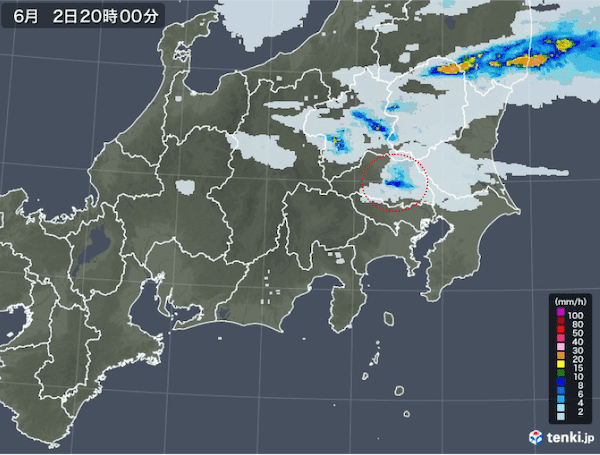

次に雨雲レーダーでもみていきましょう。

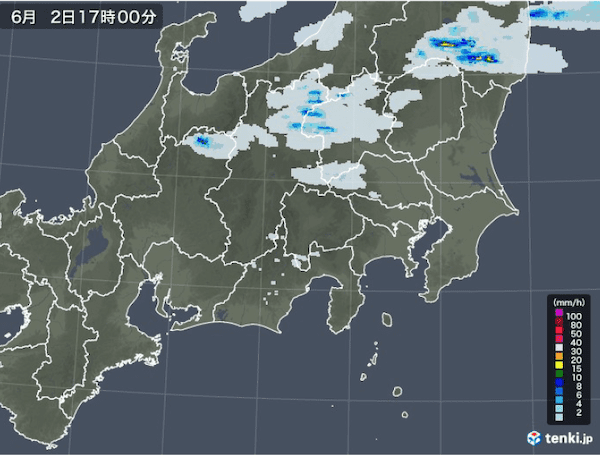

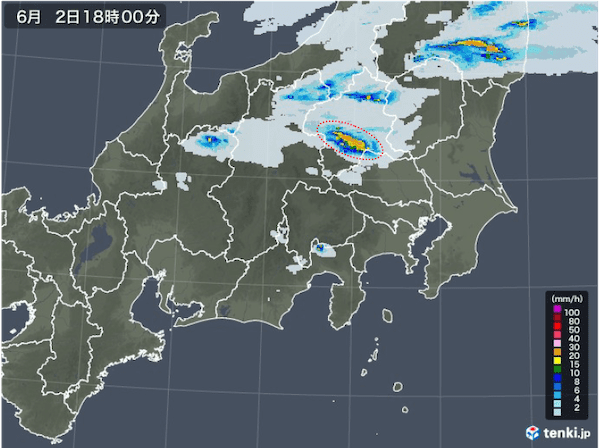

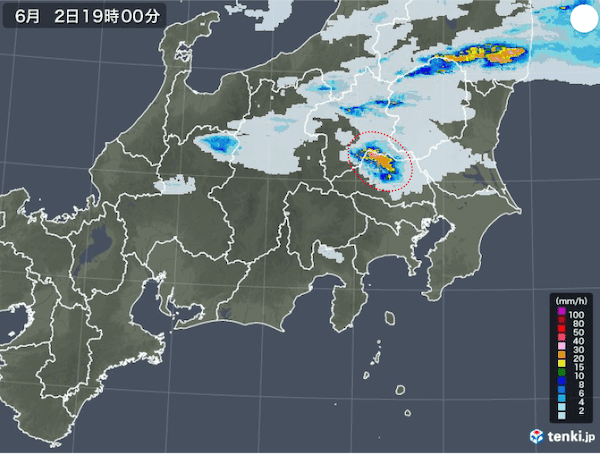

17時時点では、群馬県、埼玉県には弱い雨雲しか見られませんが、18時には帯状の強雨域(赤破線丸)が発生しています。

19時でもまだ強雨域があり、南東進しています。20時になると降水が弱まってきました。

出典:日本気象協会 過去の天気

このように急速に積乱雲が発達したのには、上空の寒気や谷の存在に加え、地形性の特性もあると考えられます。

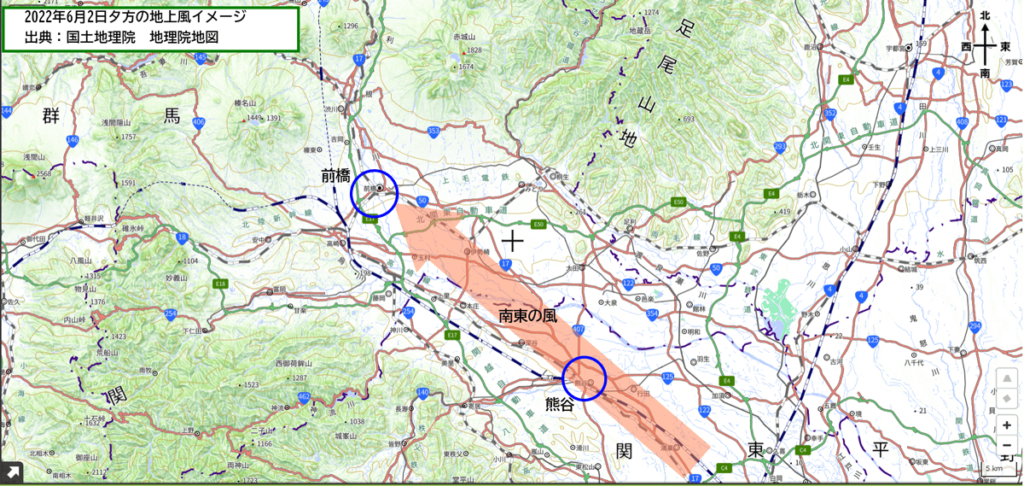

上図は2日夕方に埼玉県北部から群馬県南部に吹いていた風のイメージです。

関東平野を吹走してきた南東風は、関東山地へ向かって収束してきます。

群馬県前橋市(上の青丸)は関東平野の北端で山地が始まる地点、埼玉県熊谷市(下の青丸)そのすぐ南東側です。

- 南東の風で暖かく湿った空気が流入

- 関東山地と上空の寒気により暖かく湿った空気の強制上昇が起こり、前橋付近で積乱雲が発生・発達

- 組織化された雲域全体は、上空の西風により南東の方角(熊谷方面)へ移動

このように推測され、この積乱雲は「マルチセル型巨大雷雨」だった可能性があります。

最後に、埼玉県熊谷市で観測されたデータを見てみると…

上図は熊谷地方気象台で観測されたデータです。

10時から19時まで南~南東、南南東の風が吹いています。

天気:黄色マークの部分は雷電(らいでん)、つまり雷が3時間も観測されています。

最高気温は14時に29.0℃から19時には18.9℃と、約10℃も気温が下がっています。

雨自体は時間雨量18mmとやや強い雨だったようですが、今回は特に降雹により被害が拡大したようです。

※気象庁 雨の強さと降り方

近年の集中豪雨が起きる背景には、都市部からの排熱がもたらすヒートアイランド現象や温暖化の影響があると言われています。使わない電気はオフにする等の工夫で、無理のないエコライフを心がけたいですね。

【参考文献】

・「一般気象学(第2版補訂版)」 著:小倉義光 東京大学出版会

・「世界でいちばん素敵な雲の教室」 著:荒木健太郎 三才ブックス

・「埼玉県農業気象災害速報 令和4年6月2日、3日のひょう害」埼玉県・熊谷地方気象台

・「ヒートアイランドってどんな現象」 埼玉県環境科学国際センター

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /