- 南岸低気圧とは、日本の南の海上を東進し、太平洋側に雪や雨をもたらす低気圧のこと。

- 雪が降る時にポイントとなるのは、下層に滞留寒気の存在と、雪雲から地表までの気温と湿度。

冬から春にかけての寒い季節、「南岸低気圧」という言葉を耳にすることがありますよね。

ニュースで「南岸低気圧の影響で関東で雪の予報が出ています」なんて聞くと、「え、雪が降るの?」とちょっとドキドキしたり、通勤・通学が心配になったりする方もいらっしゃるかもしれません。

この南岸低気圧、実は日本に様々な顔を見せる、ちょっぴり気まぐれな天気システムなんです。

私たちの生活に大きな影響を与えることもあるのに、なぜか予報が難しいと言われることも多いんです。

この記事では、そんな南岸低気圧が一体どんなものなのか、どうして雪や雨を降らせるのかを、皆さんにわかりやすくご紹介していきます。

そして、なぜ予報が難しいのか、どんな災害に注意が必要なのかも、一緒に見ていきましょう。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

南岸低気圧とは?

南岸低気圧とは、日本の南の海上を東進し、太平洋側に雪や雨をもたらす低気圧のこと。

西日本と東日本の太平洋側に雪をもたらす「南岸低気圧」。本州の南側沿岸部を通る低気圧という意味で、「南岸低気圧」といった呼び方をされます。

♪「東京でみる雪はこれが最後ね」と 【歌「なごり雪」(伊勢正三 作詞・作曲)より】

季節外れの雪=春先の雪として歌われている雪も、きっと南岸低気圧による雪なのでしょうね。

しかしながら、情緒を楽しむどころではなく、南岸低気圧は時に大雪をもたらし、首都圏では大混乱を引き起こすことがあります。

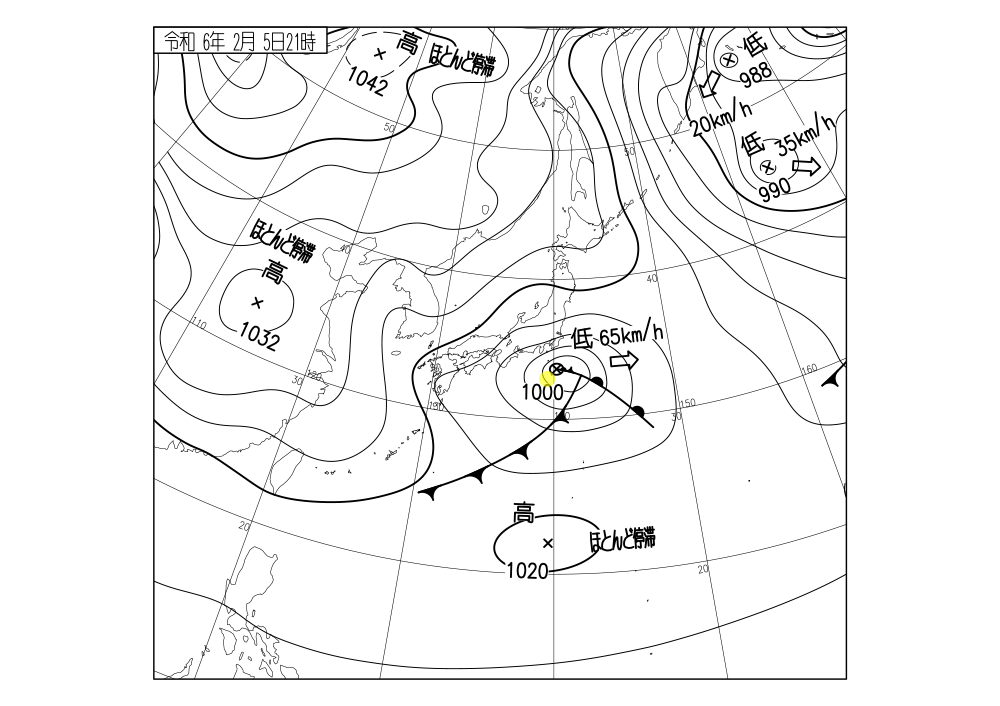

2024年2月5日~6日に通過した南岸低気圧では、大雪の影響で首都高速道路で53時間の通行止めが行われました。

もっとわかりやすく!

南岸低気圧は、その名前の通り、日本の南の海上(太平洋側)を東に進んでいく低気圧のことです。

特に、冬から春にかけての寒い時期に発生することが多く、日本の天気、特に太平洋側の天気に大きな影響を与えます。

普段、天気予報で聞く低気圧は日本海を通ることが多いですが、南岸低気圧は「太平洋を通る」のが一番の特徴です。

この位置を通ることで、独特な天気をもたらすのです。

どうして「雪」を降らせるの?

南岸低気圧が接近すると、「太平洋側でも雪が降るかも?」という予報をよく聞きますよね。

普段雪がめったに降らない太平洋側で雪が降るのは、南岸低気圧がもたらす特別な条件が揃うからなのです。

- 「冷たい空気」がカギ!

南岸低気圧が接近する前には、日本列島の上空に強い寒気(冷たい空気)が流れ込んでいることが多いのです。

この冷たい空気が、雪を降らせるための「準備」を整えます。

気象予報士試験対策:この冷たい空気は「滞留寒気」といいます。 - 「湿った空気」の供給

南岸低気圧は、日本の南の海上を通過します。

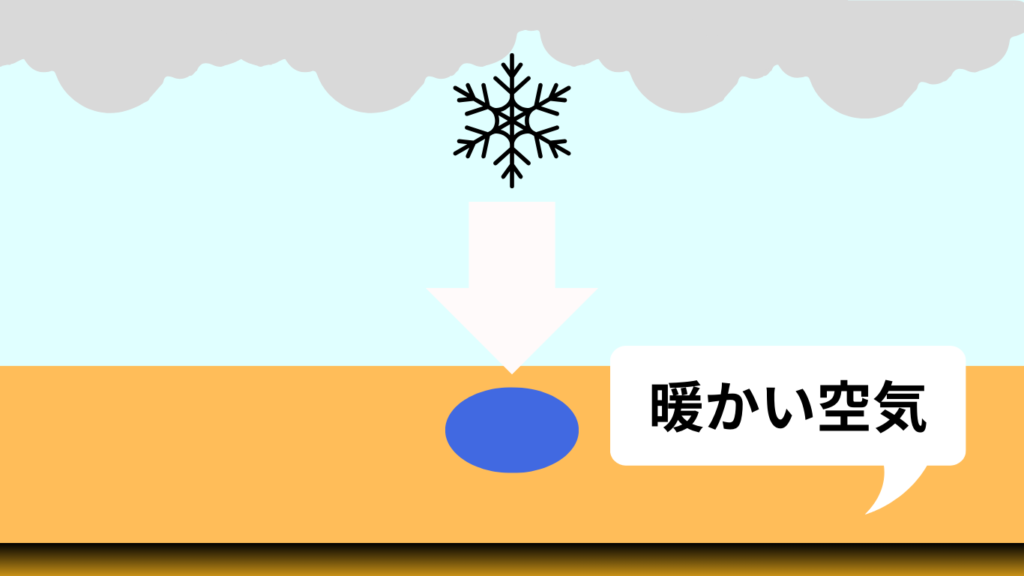

低気圧の南側から、暖かく湿った空気が運ばれてきます。

この湿った空気は、雨や雪のもととなる「水蒸気」をたっぷり含んでおり、❶の寒気の上に乗り上げます。 - 湿った空気が冷たい空気の上に!

❷の、暖かく湿った空気が、❶の冷たい空気の層の上に這い上がります(滑り上がるというイメージでもOK)。

冷たい空気の上で雪雲が生まれ、雪を降らせます。

つまり、南岸低気圧で雪が降る本当の鍵は、空気の『2階建て構造』にあります。

上空(2階)から低気圧が暖かく湿った空気を運び込み、地上付近(1階)には冷たい『滞留寒気』がドームのように居座っていること。

この冷たい層がバリアとなって、上空で作られた雪を溶かさずに地表まで守り抜く。この垂直のコンビネーションこそが、雪を降らせる正体なのです。

発生のメカニズム

南岸低気圧は、ただ偶然に日本の南の海上を通過するわけではありません。

いくつかの条件が揃うことで、まるで舞台が整うようにして発生し、発達していくのです。

冷たい空気と暖かい空気の「境目」が重要!

まず、南岸低気圧が発生しやすい時期(冬から春)は、日本列島の上空には冷たい空気(寒気)が居座っています。

一方、日本の南の海上は、まだ比較的暖かい空気に覆われています。

この「冷たい空気」と「暖かい空気」がちょうどぶつかる境目が、南岸低気圧が生まれる「ゆりかご」のような場所になります。

温帯低気圧は、冷たい空気と暖かい空気があることで発生・発達します。

だから南北方向に気温の差が大きくなる場所で発生しやすいのです。

豆知識:

春先に発達する南岸低気圧は、その急発達ぶりから「メイストーム」や「爆弾低気圧」に近い性質を持つこともあり、広範囲に大雪や強風をもたらします。

南岸低気圧が引き起こす主な現象

南岸低気圧が引き起こす主な現象は、その特徴的なコースと発生時期(冬から春)のために、特に太平洋側でさまざまな影響をもたらします。

主な現象は以下の通りです。

降水(雨または雪)

南岸低気圧の最も直接的で広範囲にわたる影響です。

雪:これが南岸低気圧の最も注目される特徴です。低気圧が日本の南岸を通過する際、上空に強い寒気が残っていると、低気圧が運んでくる暖かく湿った空気がこの寒気とぶつかり、雪の結晶を形成します。特に、普段雪の少ない関東甲信地方などの太平洋側平野部で、まとまった雪となることがあります。わずかな気温の違い(地上付近の気温が0℃前後か否か)で雨に変わることもあり、これが予報の難しさにつながります。

雨:寒気が弱い場合や、低気圧の通過コースが比較的北寄りだった場合は、太平洋側でも雨となります。湿った空気が流れ込むため、局地的に強い雨となることもあります。

大雪・積雪

太平洋側平野部で雪が降った場合、雪に慣れていない地域であるため、短時間で数センチ積もるだけでも交通網(鉄道、道路、航空機)に大きな影響が出ます。

山間部や積雪の多い地域では、さらに大雪となり、立ち往生、車の閉じ込め、停電、ビニールハウスなどの農業施設への被害が発生することもあります。

強風・吹雪

低気圧が発達すると、周囲の気圧傾度が大きくなり、風が強まります。特に、沿岸部や陸地の隙間を通る場所では、強風となることがあります。

雪を伴う場合は吹雪となり、視界が悪くなる(ホワイトアウト)ため、交通事故の危険性が高まります。

路面凍結

雪が降った後や、雨が降った後に気温が0℃近くまで下がると、路面が凍結します。

特に、橋の上や日陰、トンネルの出入り口などは凍結しやすく、スリップ事故が多発する原因となります。目に見えない薄い氷(ブラックアイスバーン)となることもあり、非常に危険です。

うねりを伴う高波

低気圧が発達しながら海上を通過するため、太平洋沿岸ではうねりを伴う高波が発生することがあります。特に冬場は、通常の波浪に加え、低気圧によるうねりが加わり、航海や沿岸部の活動に影響が出ます。

これらの現象は、南岸低気圧の進路、発達の程度、上空の寒気の強さ、地上の気温などの複雑な条件によって、その種類や規模が大きく変わるため、常に最新の気象情報を確認し、適切な対策を講じることが重要です。

どんな災害に注意が必要?

南岸低気圧がもたらす雪や雨は、私たちの生活にさまざまな影響を与えることがあります。

- 交通への影響: 雪に慣れていない太平洋側の地域では、少しの雪でも鉄道の遅延や運休、高速道路の通行止め、車のスリップ事故などが多発することがあります。

- 大雪による被害: まれに、予想以上に多くの雪が降ると、立ち往生、車の閉じ込め、停電、ビニールハウスの倒壊など、大きな被害につながることもあります。

- 路面の凍結: 雪が降らなくても、雨が降った後に気温が急に下がると、路面が凍結してスリップ事故につながる危険があります。

- 強風: 低気圧の周りでは風も強くなることがあり、特に沿岸部では横殴りの雨や雪、交通機関への影響が出ることもあります。

被害の事例

では、2024年2月5日~6日の南岸低気圧はどうだったのでしょうか?

2024年2月5日 18時の天気図:低気圧の中心は八丈島の北西方向にあります。

(出典:気象庁HP「過去の天気図」)

2024年2月5日 21時の天気図:低気圧の中心は八丈島のすぐ北側を通過しています。

(出典:気象庁HP「過去の天気図」)

八丈島の北側コースを通ったなら、コース的には雨のはず…。

しかしながら、実際は大雪警報が発表されるほどの雪となりました。

このように、近年の研究で雪になるのは、低気圧のコースだけでは決め手とならず、ほかの要因もあることがわかってきました。

被害が出やすい地域

南岸低気圧で特に被害が出やすいのは、以下の地域です。

1. 太平洋側平野部(特に普段雪が少ない地域)

- 関東地方(特に東京都心や神奈川、千葉、埼玉の平野部)

- 東海地方(愛知県、静岡県など)

- 近畿地方(大阪府、奈良県、和歌山県など)

- 中国地方、四国地方の太平洋側

- 九州地方の太平洋側

なぜ被害が出やすいのか?

- 雪への不慣れ: これらの地域は普段雪がほとんど降らないため、住民も自治体も雪への備えや対応に慣れていません。少しの積雪でも、交通網が麻痺したり、日常生活に大きな支障が出たりします。

- 交通網の脆弱性: 雪に弱いタイヤやチェーンの装備が不十分な車が多く、少しの積雪で立ち往生やスリップ事故が多発します。鉄道や航空便も運休・遅延しやすくなります。

- 凍結の危険性: 雪が降らなくても、雨の後に気温が下がると路面が凍結し、ブラックアイスバーンなどによる事故が多発します。

2. 山地に近い地域や盆地

- 関東甲信地方の山沿い(例:群馬、埼玉、東京、神奈川の山沿い、山梨県、長野県)

- 東海地方の山沿い

- 近畿地方の山沿い

なぜ被害が出やすいのか?

- 多量の積雪: 平野部よりも気温が低いため、雪になりやすく、また地形の影響で降雪量が多くなりやすいです。

- 交通遮断: 大雪により道路が閉鎖されたり、集落が孤立したりする危険性が高まります。

- 停電: 雪の重みで電線が切れたり、送電設備が故障したりして、大規模な停電が発生することがあります。

- 雪崩: 急斜面のある地域では、積雪の増加や気温上昇によって雪崩が発生するリスクが高まります。

3. 沿岸部

- 太平洋沿岸全般

なぜ被害が出やすいのか?

- 強風: 低気圧の発達に伴い、沿岸部では特に風が強まりやすいため、横殴りの雨や雪、飛来物などによる被害が出ることがあります。

- 高波・うねり: 低気圧が海上を通過する際に発達するため、沿岸部ではうねりを伴う高波が発生し、船舶の運航や漁業、海岸への接近に危険が伴います。

南岸低気圧 予報の難しさ

南岸低気圧の予報の難しさは、気象予報士にとってまさに「最も頭を悩ませる課題の一つ」と言っても過言ではありません。その難しさには、いくつかのデリケートな要因が絡み合っています。

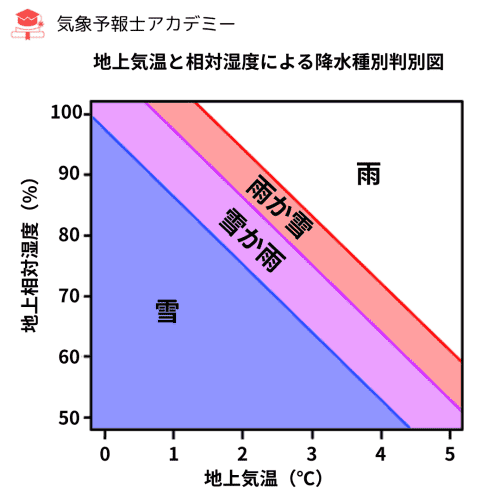

雪か雨か、その境界が極めてデリケート

「たった1℃の壁」

南岸低気圧による降水が雪になるか雨になるかは、主に地上付近の気温が0℃前後であるかで決まります。しかし、この0℃の線(融雪面)が、例えば東京都心でさえも数キロメートル、あるいは数十キロメートル移動するだけで、雪か雨かがガラリと変わってしまうことがあります。

大気のわずかな変化への敏感さ

地上気温が0℃付近の地域では、上空の風向の変化によるわずかな暖気移流や寒気移流、さらには降水によって空気が冷やされる「融解潜熱」の効果など、ごくわずかな大気の状態の変化で気温が0℃の壁を上下し、雪と雨が入れ替わってしまいます。この微妙なバランスを正確に予測するのは非常に困難です。

低気圧の進路と発達のわずかなズレが大きな差を生む

コースのわずかな違い

南岸低気圧が日本の南岸からどのくらい離れた場所を通過するか、その進路のわずかな南北のズレ(数十キロメートル単位)が、陸上での降水の有無、雪と雨の境界、そして降雪量に劇的な違いをもたらします。例えば、陸地から少し離れて通れば雨や雪が降らないこともあれば、少しでも陸地寄りを通過すれば大雪になる可能性があります。

雪か雨かを決める要因として、従来より南岸低気圧の進むコースが用いられてきました。伊豆諸島・八丈島(東京・竹芝より約290km)より北側を通るコースでは「雨」、南側を通るコースでは「雪」になりやすいと言われてきました。

低気圧は進んでいく方向へ、暖かく湿った空気を運び、そして低気圧の後ろ側では、冷たく乾いた空気がおりてきます。この暖かい空気と冷たい空気がぶつかるところが、前線です。

一般に前線の北側で雲が広がりますが、八丈島の北側を通った場合、低気圧から暖かく湿った空気が入り雨になりやすいのです。

また、八丈島の南を通るコースでは、低気圧に向かっておりてくる冷たく乾いた空気の影響で雪になるというわけです。

そして、低気圧のコースが陸地から離れすぎていると雨雲がかからず、陸地では雨も雪も降らないことになります。

発達の度合い

低気圧がどれくらい発達するかによっても、吸い込む湿った空気の量や上昇流の強さが変わり、降水(雪)の量も大きく変わります。この発達の度合いの予測も簡単ではありません。

上空の寒気の予測

日本で降る雨の多くは、上空で氷の結晶となってから、落ちてくる途中で融けて雨となったもの。

関東地方平野部での雪の目安とされるのは、上空1500m付近の気温が-4℃。

しかし、地表付近の気温が高ければ、落ちてくる途中で融けてしまうので雪にはならず、雨になってしまいます。

南岸低気圧は暖かく湿った空気を運んでくるので、地表付近は氷点下にはなりにくいのですね。

地表付近に暖かい空気があれば、雨になってしまいます。

※落ちてくる雨粒の形は、丸ではなく空気抵抗でおまんじゅう型です。

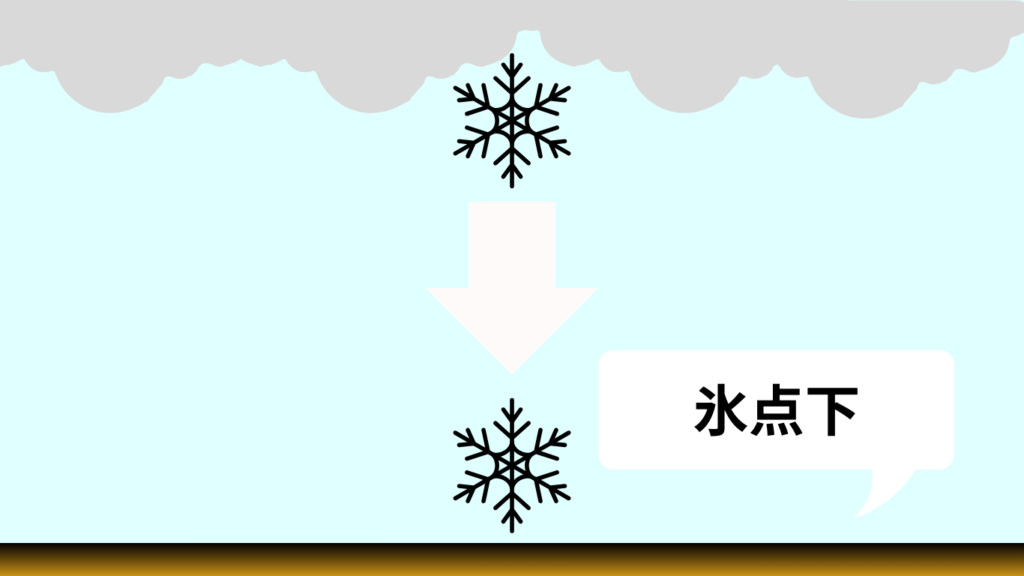

地表付近で雪として降ってくるためには、地表付近も低い気温である必要があります。

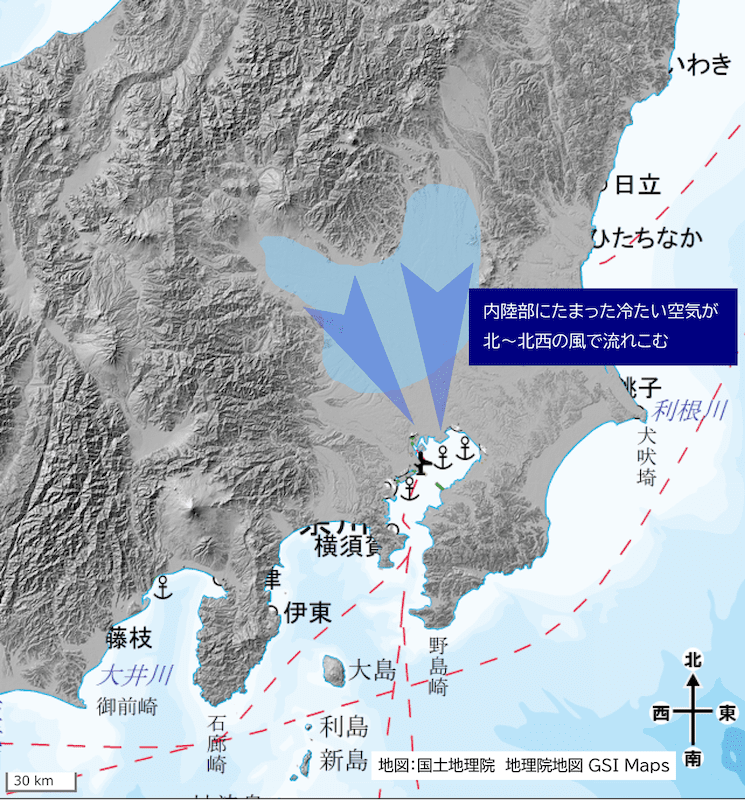

雪の舞台を作る「冷気ドーム(滞留寒気)」の正体

関東平野で大雪になるには、低気圧が来る前から「冷たい空気の準備」が始まっています。

- ステップ1

山脈によるブロック(地形効果) 低気圧が接近すると、北側から冷たい空気が流れ込みます。しかし、関東の西側や北側には高い山脈があるため、冷たく重い空気は山を越えられず、ダムに水が溜まるように関東平野に居座ります。これが「滞留寒気」の始まりです。 - ステップ2

降水による「ダメ押し」の冷却(融解熱) 上空から雪が降ってくると、雪が溶ける際に周りの熱を奪います(融解熱)。これによって、もともとあった滞留寒気がさらにキンキンに冷やされ、氷のように冷たい空気の層が確定します。 - ステップ3

厚さ数百メートルの「溶けないトンネル」 この冷たい空気の層は、高さにすればわずか数百メートル。しかし、この「1階部分」がしっかり冷えているおかげで、上空から降ってきた雪は溶ける暇もなく、結晶のまま地面に到達できるのです。

💡 受講生への「ここが試験に出る!」ポイント

- 地形性降圧による寒気の引き出し: 低気圧が南を通ることで、北側の寒気が「吸い出される」ように南下してくる。

- 蒸発冷却と融解熱: 降水が始まったあと、さらに気温が下がるメカニズム(実技試験の定番)。

「『雨が降ったから寒気ができた』のではなく、『寒気があったところに雨(雪)が降って、さらに冷えて雪のまま届くようになった』というのが正しい順番です。

滞留寒気が関東地方南部に流れこむイメージ図 (地図:国土地理院 地理院地図GSI Maps)

予測モデルの「解像度」と「初期値」の限界

数値予報モデルは日進月歩ですが、依然としてすべての現象を高精度で捉えるには限界があります。

特に、上記のようなデリケートな条件が絡む場合、モデルの計算誤差や、入力する初期値のわずかな不確かさが、予報に大きなブレを生じさせることがあります。

雪と雨の境界線を予測するには、非常に高解像度なモデルが必要とされますが、それでも完全ではありません。

予報における気象予報士の役割

このような難しさがあるため、気象予報士は数値予報モデルの計算結果を鵜呑みにせず、様々な観測データ(気象衛星、レーダー、アメダスなど)をリアルタイムで監視し、過去の事例や気象学的な知識を総動員して、常に予報を修正・改善しています。

南岸低気圧の予報は、まさに気象予報士の腕の見せ所であり、そのデリケートな性質ゆえに、私たちが普段目にする天気予報の裏には、緻密な解析と判断が詰まっているのです。

南岸低気圧の予報 ここが難しい

南岸低気圧の予報は、「難しい」と言われることがよくあります。これは、雪になるか雨になるか、どれくらいの量が降るか、といったことが、ほんのわずかな条件の違いで大きく変わってしまうからなのです。

地上付近の「気温」が重要!上空で雪の結晶ができても、それが地上まで雪のまま降ってくるには、地上付近の気温が0℃に近いか、それよりも低い必要があります。

もし地上付近の気温がわずかに0℃を超えていると、雪の結晶は溶けて雨になってしまいます。この「0℃ライン」がどこを通るかが、雪か雨かを分ける非常にデリケートな境界線なのです。

湿った空気の「量」や「コース」が重要!南岸低気圧が通るコースが少し北にずれるか南にずれるか、また、どれくらいの湿った空気を供給するかによって、降る量や範囲がガラリと変わります。このわずかなズレを正確に予測するのが、とても難しいのです。

これらの理由から、予報官はとても神経を使って予報を出しています。

おまけ

【ちょっとレベルアップ:実際の高層天気図&観測データを読んでみよう!】

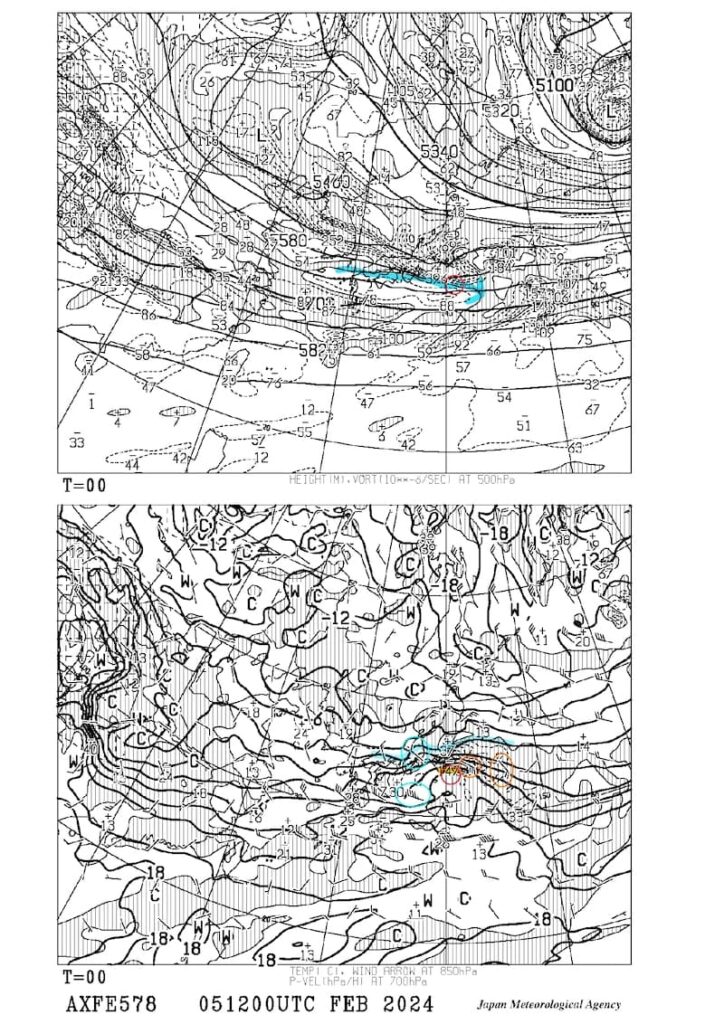

2024年2月5日 21時(日本時間)の高層天気図です。(出典:気象の専門家向け資料集)

気象予報の現場では、このような高層天気図も使います。

【上図】500hPa:高度約5500m付近の天気図です。水色のラインが偏西風が強い場所(強風軸)、赤丸が地上低気圧の位置を示しています。

低気圧の真上に強風軸がきているので、閉塞をはじめていると推測されます。

【下図】850hPa:高度約1500m付近の気温、700hPa:高度約3000m付近の上昇流域(斜線部分)、下降流域(白色部分)を示しています。

等温線は3℃ごとにひかれているので、目安で-3℃線を水色にしています。

低気圧の進行方向の前面で暖気移流&上昇流域、後面で寒気移流&下降流域がはっきり表れていますね。

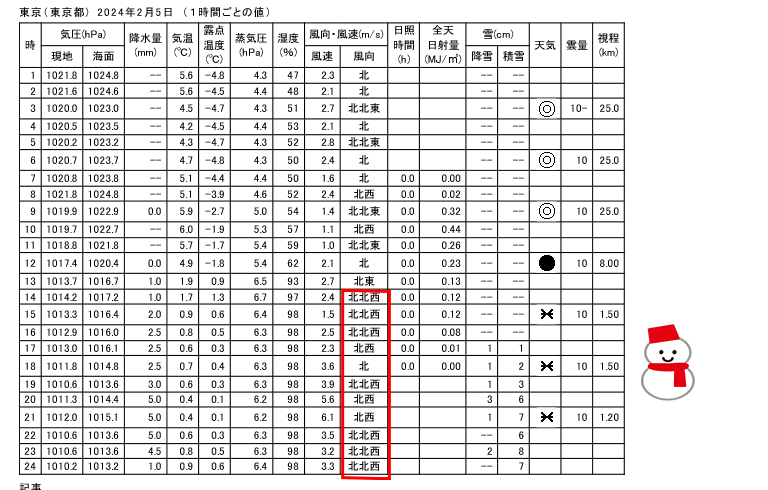

2024年2月5日 東京の観測データです。(出典:気象庁過去の気象データ検索)

地上で実際に観測された気象データの抜粋です。2月5日14時には、風向が北北西に変わり、15時から雪が降り始めたことがわかります。やはり北~北西の風で冷たい空気(滞留寒気)が関東地方南部におりてきていたのですね!

ただ、このように雪となるかは、地表付近の空気が乾燥していること、雨雲のかかり方など、さまざまな条件がそろう必要があり、気象庁の予報官でも予報が難しい現象なのですね。

さいごに

南岸低気圧は暖かい海上でできる低気圧のため、大量の水蒸気を連れてきます。

この水蒸気が雪や雨の元となるのですが、南岸低気圧で降る雪は0℃前後と雪が降る気温としては高めなのです。

このため、雪に含まれている水分が多く、べたっとした重い雪です。このような雪を「湿雪」と言います。

水分が少なければ、さらさらの乾いた雪(乾雪)=パウダースノーとなります。

雪だるまなどの雪遊びには持ってこいの湿雪ですが…

この湿雪、水分が多いので電線等にくっつてしまうことがあります。

雪の重みで電線が切れる、ショートするなどで停電を発生させるような気象災害にもつながるのです。

2024年2月5日~6日の大雪の影響では、首都圏で約3170戸が停電しています。

また、湿雪は融けやすいのも特徴です。低気圧が日本の東へ抜けて、雲がなくなると翌朝は再び氷点下まで下がることも。朝に「ブルーモーメント」が見えるときは、このような放射冷却が強いときです。

すると、水が再び凍って氷となり、路面がアイスバーン状態に。車のスリップ事故にもつながります。

普段雪が降らない地域に住んでいる方にとっては、慣れない雪ですべって転倒したり、ケガにもつながる侮れない雪なのです。

今度「南岸低気圧」というワードを天気予報などで耳にしたら、こまめに情報をチェックの上、時間に余裕をもって雪に備えたいですね!

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /