- 温暖高気圧は、空気が高高度まで暖められた高気圧。

- 寒冷高気圧は、空気が冷やされて密度が大きくなった高気圧。

- ただし、温度が高い空気のほうが、上空では高気圧になる。

地上では『冷たい=高気圧』なのに、なぜ上空では逆転するのでしょうか?

その答えは、空気の柱の『背比べ』にありました。

夏の高気圧といえば、うだるように暑く、冬の高気圧は季節風の吹き出しで日本に寒気を連れてきます。

同じ高気圧なのに、なぜ温度が正反対なのでしょうか?

実は、この「温度の差」こそが気圧に影響を与える、高気圧の正体を解き明かす最大のヒントです。

そして地上では同じように見える高気圧も、上空へ行くと「暖かい空気ほど気圧が高くなる」という、一見不思議なミステリーが隠されています。

この記事では、受験生がつまずきやすい「温暖高気圧・寒冷高気圧」の違いから、気象学の難所「温度風」の仕組みまで、専門用語をあえて使わずに図解でスッキリ解き明かします。読み終わる頃には、空の立体的な構造が手に取るようにわかるはずです。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

温暖高気圧・寒冷高気圧の仕組みと高さの違い

先ほどのボックスでご紹介した通り、高気圧には「温暖」と「寒冷」という、性格の全く異なる2つのタイプが存在します。

地上で天気図を見ていると、どちらも同じ「H(High)」のマークで描かれますが、実はその中身(空気の柱)を横から見てみると、驚くほど形が違っています。

この「形の違い」こそが、気象予報士試験の難所である「上空では暖かい空気ほど高気圧になる」というミステリーを解く最大の鍵なのです。まずは、それぞれの高気圧がどのような姿をしているのか、具体的に見ていきましょう。

【温暖高気圧】空気が高高度まで暖められた「背の高い」高気圧

温暖高気圧(代表例:太平洋高気圧)は、その名の通り、空気の柱全体が温まっている高気圧です。

空気が温まると、風船のように膨らんで体積が増えます。その結果、空気の柱が縦にびよーんと伸びて、高い空まで「空気の密度」がしっかりと詰まった状態になります。

温めるパターンは1つではなく、空気が下降することによって温められたり、太陽の熱でじっくり温められたりします。

太平洋高気圧(亜熱帯高気圧)は、主にハドレー循環という地球規模の空気の流れによって作られます。赤道付近で上昇した空気が上空で押し込まれ、この場所でゆっくりと沈降(下降)してくるのが特徴です。

- 温まる仕組み: 空気が上から押しつぶされる(断熱圧縮)ことで、層全体の温度が上がります。

- 特徴: 沈降気流によって背の高い、どっしりとした空気の柱が作られます。

一方で、夏のチベット高気圧は、標高の高いチベット高原が太陽の熱で強力に熱せられることで生まれます。

- 温まる仕組み: 巨大なヒーターのような高原の上で、空気がじっくりと温められ、大規模な上昇気流が発生します。

- 特徴: 温められた空気が対流圏のてっぺん(高度12km付近)まで突き上げ、そこで水平に広がることで、上空に非常に勢力の強い高気圧が形作られます。

これが、私たちが「背の高い高気圧」と呼ぶものの正体で、どちらも高高度まで暖められています。

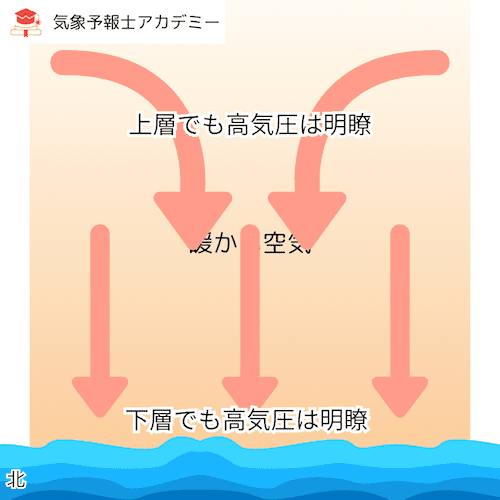

【寒冷高気圧】空気が冷やされて密度が大きくなった「背の低い」高気圧

一方で、寒冷高気圧(代表例:シベリア高気圧)は、地表付近の空気がキンキンに冷やされることで生まれます。

空気が冷やされると、ギュッと凝縮されて密度が大きくなり、重たくなります。この重たい空気が地表付近にベタッと「溜まっている」のが寒冷高気圧です。

シベリア高気圧は大きな範囲での放射冷却によって冷やされ、オホーツク海高気圧は冷たい海水面から冷やされてできる高気圧です。

だから、地上では非常に強い圧力を示しますが、上空へ行くとそこには下層のような強い力が残っていません。これが「背の低い高気圧」の仕組みです。

試験対策で、さらに温暖高気圧・寒冷高気圧について知りたい方は、こちらの記事もどうぞ!

↓

温暖高気圧と寒冷高気圧の仕組みがわかったところで、今度は冷たい空気と温かい空気の背比べをしてみましょう。

上空の法則:空気柱の「背の高さ」がすべてを決める

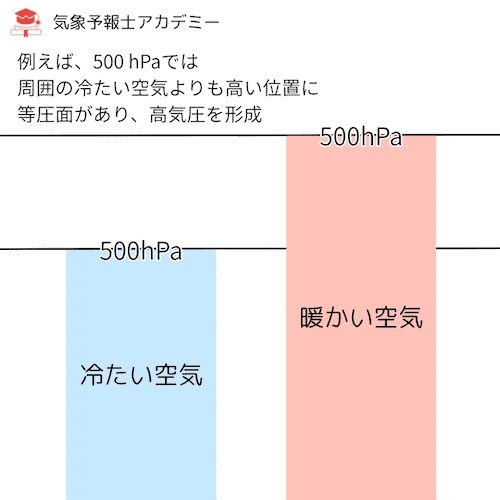

上層( 500 hPa や 300 hPa 面など)の気圧は、その場所の地表から上層までの空気柱の高さ(背の高さ)によって決まります。上層の等圧面高度は、空気柱の「柱の頭」の高さを示すからです。

① 暖かい空気の柱(背が高い → 上層で高気圧)

- 暖かい空気は密度が低いため、膨張します。

- この膨張により、空気柱は背が高くなります。

- 結果として、ある程度の高さ(例:500 hPa)では、周囲の冷たい空気よりも高い位置に等圧面があり、高気圧を形成します。

② 冷たい空気の柱(背が低い → 上層で低気圧)

- 冷たい空気は密度が高いため、収縮します。

- この収縮により、空気柱は背が低くなります。

- 結果として、ある程度の高さでは、周囲の暖かい空気よりも低い位置に等圧面があり、低気圧を形成します。

なぜこの逆転が重要なのか:偏西風(ジェット気流)の源

この地上と上空での気圧配置の「逆転」こそが、大気循環の要である偏西風(西風)を生み出す根源です。

- 上空の気圧傾度力: 上層では、暖かい空気(高気圧)から冷たい空気(低気圧)へ向かって気圧傾度力が働きます。

- 力の向き: 北半球の中緯度では、暖かい空気は南側に、冷たい空気は北側に位置します。したがって、南(高圧)から北(低圧)へ向かって気圧傾度力が作用します。

- 偏西風の誕生: この気圧傾度力とコリオリの力が釣り合うことで、上空では風が等圧線に沿って西から東へ(西風)と吹き続けます。

この南北の温度差が大きいほど、上空の気圧傾度力は強くなり、結果として偏西風(ジェット気流)も速くなります。

気圧傾度力と空気の温度がシーソーしているみたいですね!

地上と上空で力の優位性が入れ替わる現象を捉えた、良い例えですね。

このシーソーの概念は、特に上空の風を理解する上で役立ちます。

気圧傾度力と温度のシーソー

1. 地上(シーソーの支点付近)

地上の気圧傾度力は、空気の密度(温度)が最も強く支配します。

冷たい空気 → 重い → 高気圧 → 気圧傾度力は寒気から暖気へ。

2. 上空(シーソーの端)

上空の気圧傾度力は、空気柱の背の高さによって支配されます。ここでシーソーが逆転します。

- 暖かい空気 → 膨張して背が高い → 上層で高気圧

- 冷たい空気 → 収縮して背が低い → 上層で低気圧

したがって、上空の気圧傾度力は、高圧(暖気)から低圧(寒気)へ向かい、地上の向きとは逆になります。

最初に勉強した時は???となっても大丈夫。

何度も考え、自分でノートに書いてみればわかるようになります。

実は、今学んだこの仕組みのことを、気象学では『温度風の関係』と呼びます。

温度風についても、わかりやすく解説しているので、こちらもどうぞご覧ください。

さいごに

地上と上空で、気温と気圧の関係が逆転するこの原理は、温帯低気圧の発達、寒波の南下、そして偏西風の強弱といった、天気予報の根幹を理解するための最も重要な土台です。

複雑に見える気象現象も、一つ一つ物理的なカラクリが分かれば、腑に落ちるはず。

「なぜそうなるのか?」という疑問を大切にし、現象の裏側にある力学的な因果関係を一つひとつ紐解いていくことこそが、難解な実技試験を突破する最大の鍵となります。

気象予報士試験の学習は、時として複雑で挫折しそうになるかもしれません。しかし、どうかご安心ください。あなたの持っている「真面目に原理を探求する姿勢」こそが、合格への確かな原動力です。

全ての学習者の皆様の合格を心より応援しています!

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /