気象予報士試験の勉強をしている皆さん、冬の天気予報でよく聞く「西高東低の冬型の気圧配置」。

なんとなくイメージはつかめても、なぜこの気圧配置で日本海側に雪が降り、太平洋側が晴れるのか、その原理までしっかり説明できますか?

この記事では、ライバルに差をつけるために、冬型気圧配置のメカニズムを基礎から徹底解説します。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

なぜ「西高東低」になるのか?~気圧配置のメカニズムを理解する~

冬になると、天気予報でよく聞く「西高東低」の冬型気圧配置。

この気圧配置は、日本の冬の天気を決める主役です。

しかし、なぜこのような特徴的な気圧配置になるのでしょうか?

その鍵を握るのは、地球規模の熱のバランス、そして二つの巨大な気団です。

1. シベリア高気圧の形成

冬の季節、シベリア大陸は太陽の熱をほとんど受けず、急激に冷え込みます。

冷たい空気は重いため、地表付近で下降気流が発生します。

この下降気流によって、シベリア大陸には非常に強い高気圧が形成されます。

これが「シベリア高気圧」です。

この高気圧は、日本の天気に大きな影響を与える、冬の気圧配置の「主役」と言えます。

これが「西高東低」の西の高気圧になります。

2. 日本付近または日本の東で低気圧が発達

冬型の西高東低の気圧配置は、シベリア高気圧(西の高気圧)と、東側の低気圧の組み合わせで形成されます。

冬季の典型的な西高東低型は、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧の組み合わせで表現される場合も多いですが、実際の場面では日本付近で低気圧が発達して西高東低型を強めます。

- 典型的な西高東低: シベリア高気圧とアリューシャン低気圧が、それぞれ日本の西と東に位置する、最も基本的なパターン。

- 移動性低気圧による西高東低:中国大陸方面から日本海や日本の南海上を東へ進む低気圧(移動性低気圧)が、日本の東で発達。

この低気圧がアリューシャン低気圧の役割を果たし、シベリア高気圧と組み合わさることで、一時的に強い冬型の気圧配置を作り出します。

この場合、等圧線の間隔が非常に狭くなり、強い季節風が吹きます。

この現象は、偏西風の蛇行と密接に関係しています。

偏西風に乗って移動してきた気圧の谷が、日本の東で深まることで、地上の低気圧が発達し、西高東低の気圧配置を強めるのです。

このように、西高東低の気圧配置は、固定されたものではなく、様々な要因によって変動する動的な現象であることを理解することが、試験対策にも役立ちます。

このシベリア高気圧と日本付近またはアリューシャン低気圧が、ちょうど日本の東西に位置することで

「西高東低」の気圧配置が作られます。

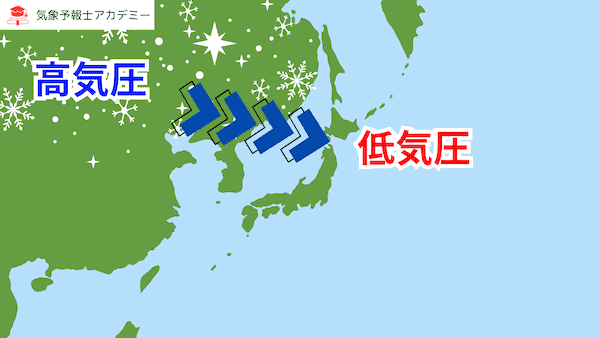

3. 二つの気圧の綱引き

西高東低の気圧配置は、まるで東にある低気圧が、西の高気圧から空気を吸い込むような形となり、高気圧から低気圧へと向かう強い風、すなわち「冬の季節風」を日本列島に送り込むのです。

西高東低で何が起こる?~日本の天気を支配する~

「西高東低」の気圧配置が作られると、シベリア高気圧からアリューシャン低気圧へと向かって、日本列島に向かう冷たく乾燥した風が強く吹きつけます。

これが、日本の冬の天気パターンを決定づける「冬の季節風」です。

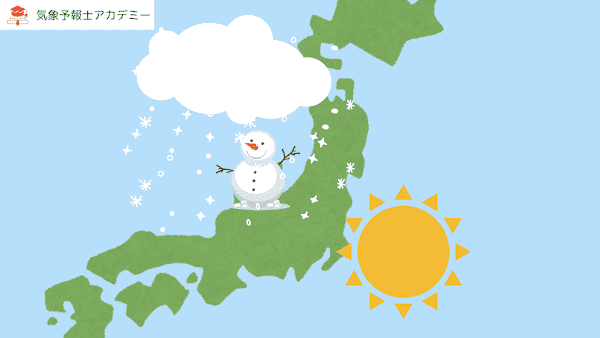

この風が、日本海と太平洋側で全く違う天気をもたらすのです。

日本海側の「大雪」の秘密

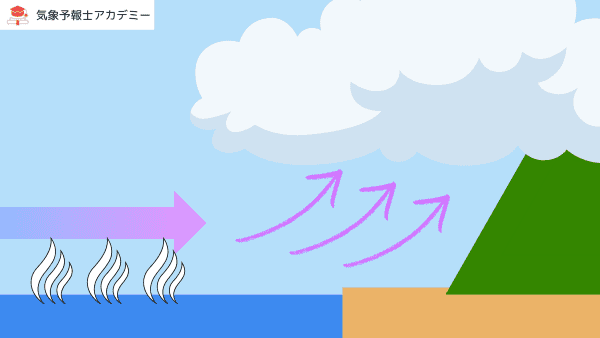

冷たく乾燥した季節風は、比較的温かい日本海の上を通過します。このとき、熱力学の知識が役立ちます。

風が温かい海面を渡る際、海面から大量の熱と水蒸気を供給されます。

これは、熱力学第一法則でいうところの「熱が加えられる(Q がプラス)」状態です。

※「エネルギーの増加分(ΔU )」=「受け取った熱量(Q )」+「受け取った仕事(W )」

このエネルギー供給によって、風の中にある空気は暖められ、海面から蒸発した水蒸気を取り込みます。

その後、温かく湿った空気が日本列島に上陸し、高い山脈にぶつかって上昇すると、雲が発達します。

この一連のプロセスで、日本海側では次々と雪雲が発生し、山脈にぶつかって大雪を降らせるのです。

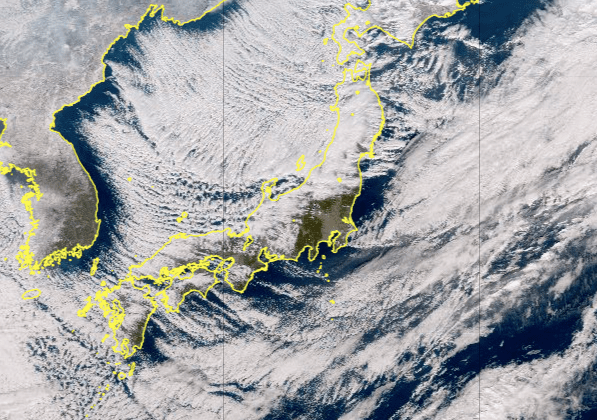

気象衛星画像では、この雲が日本海に沿って筋状に見えるのが特徴です。

引用元:気象庁2023/12/17

太平洋側の「晴天」の秘密

日本海側で雪を降らせた季節風は、山脈を越える際に水分をほとんど失います。

ちょうど、絞ったタオルのように、空気が乾燥した状態になります。

この乾燥した風が山を越えて太平洋側に吹き下りる際、風は圧縮されて温度が上がります。

これにより、雲が発生しにくく、太平洋側では晴れた、からっとした空気に恵まれるのです。

このように、西高東低の気圧配置は、たった一つの気圧パターンでありながら、日本の冬に全く異なる二つの顔をもたらしているのです。

試験対策:冬の天気図を読み解くポイント

西高東低の気圧配置を理解したら、次は実際の試験問題でどう活用するかを学びます。

気象予報士試験では、この気圧配置を天気図や気象衛星画像から読み取る力が問われます。

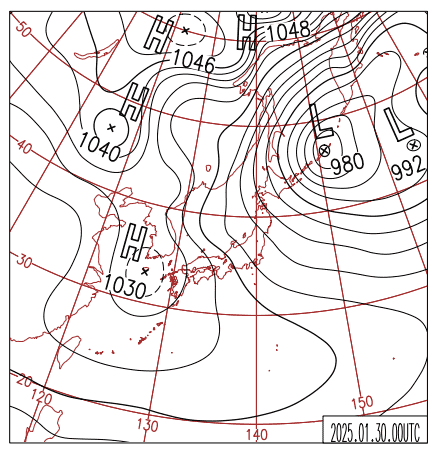

1. 天気図の見方

引用元:気象庁保存用天気図

冬の季節風が強く吹く西高東低の気圧配置では、等圧線が縦縞模様のように南北に走り、その間隔が狭くなっているのが特徴です。

等圧線の間隔が狭いほど、風が強いことを意味します。

この「縦縞」を見つけたら、すぐに「ああ、冬型の気圧配置だ」と判断できるようになりましょう。

2. 衛星画像の見方

引用元:気象庁2023/12/17

天気図と合わせて確認したいのが、気象衛星画像です。西高東低の気圧配置では、日本海側に筋状の雲が何本も並んでいるのが見られます。

これは、季節風が温かい日本海を渡る際に発生する「筋状の雲」で、日本海側での降雪や降水を示しています。

3. 記述問題対策

試験では、この気圧配置がもたらす現象を記述する問題も出題されます。

実技試験の記述で「西高東低の冬型の気圧配置」を説明する際には

気圧配置 → 風系 → 大気場の特徴 → 天気の特徴

という流れで表現すると得点につながりやすいです。

使うと良いキーワード・表現例

- 気圧配置

「シベリア高気圧」と「アリューシャン低気圧」により形成される。

日本付近は典型的な 西高東低の気圧配置。 - 風系

冬季モンスーン(北西季節風)が卓越。

→ 日本海を渡るときに水蒸気を供給し、日本海側で雪雲を発達させる。

→ 山脈を越えると乾燥し、太平洋側は晴天・乾燥。 - 大気場の特徴

上空にはシベリア寒気団から流れ出す寒気(500hPaで-30℃以下の強い寒気)が流入。

下層との温度差で大気の不安定が強まり、対流性の雪雲が発達。 - 天気の特徴

「西日本から北日本の日本海側は大雪・荒天、太平洋側は冬晴れ」

「フェーン現象により日本海側で大雪の一方、太平洋側で乾燥」

「西高東低の気圧配置」→「北西季節風」→「日本海側は大雪/太平洋側は晴れ」

の流れをしっかり書けるようにしておくといいですね。

まとめ

シベリアの高気圧 と 移動性の温帯低気圧やアリューシャン低気圧によって形成される気圧配置

「西高東低」の気圧配置が作られると、シベリア高気圧からアリューシャン低気圧へと向かって、日本列島に向かう冷たく乾燥した風が強く吹きつけます。

これが、日本の冬の天気パターンを決定づける「冬の季節風」。

日本海側では次々と雪雲が発生し、山脈にぶつかって大雪を降らせる。

気象衛星画像では、この雲が日本海に沿って筋状に見えるのが特徴。

太平洋側では、風が山を越えて太平洋側に吹き下りる際、風は圧縮されて温度が上がります。

これにより雲が発生しにくく、晴れる。

さあ、ここまでインプットできれば次はアウトプットです。

問題集を解くも良し。誰かに話して聞いてもらうもよし。

ぜひ知識の定着をはかってください。

当講座では、あなたが抱える疑問を一つひとつ解決し、合格まで導くサポート体制が整っています。

もし、この記事を読んで『もっと深く学びたい』『一人での勉強に行き詰まりを感じる』と感じたら、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。

あなたが気象予報士になる日を、心から応援しています。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /