受講者さんからの質問です!

JPCZは、里雪型の時に現れ、山雪型の時は、現れないのでしょうか?

山雪型でもJPCZが発生しますが、頻度は圧倒的に里雪型のときのほうが多くなります。

まずJPCZについて、詳しく説明していきますね。

日本海に形成される収束帯、通称JPCZ(Japan Sea Polar Air Mass Convergence Zone)は、冬型の気圧配置の際にしばしば観測され、日本海側の広い範囲に大雪をもたらすことで知られています。

しかし、このJPCZが「里雪型」と「山雪型」という異なる降雪パターンを持つ地域のうち、どちらの状況でより顕著に現れるのか、そしてその背景にはどのような気象学的メカニズムが隠されているのかについては、意外と知られていないかもしれません。

本記事では、JPCZが里雪型、山雪型のいずれの時に現れやすいのか、その理由を詳しく掘り下げていきます。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

JPCZとは

JPCZ(ジェイピーシーゼット)は「日本海寒帯気団収束帯」という少し難しい名前の略称です。簡単に言うと、冬の日本海で、ものすごい勢いで雪を降らせる「雪雲の通り道」のようなものです。

JPCZができるまで

JPCZがどのような過程で形成されるのか、順を追って説明しますよ!

冬になると、シベリア大陸からとても冷たい風が日本に向かって吹いてきます。

この冷たい風は、朝鮮半島にある高い山脈(長白山脈など)にぶつかって、いったん二つに分かれてしまいます。例えるなら、風が山を避けるように左右に分かれるイメージです。

分かれた風は、日本海の上で再び合流しようとします。このとき、二つの風がぶつかり合う場所ができます。これが「収束帯」と呼ばれるものです。

日本海は、大陸から来る冷たい風に比べて海水が温かいので、ぶつかり合った風はたくさんの水蒸気をもらいます。

そして、この水蒸気を含んだ空気がぶつかって上に昇ることで、どんどん雪雲が発達します。

発達した雪雲が、まるで一本の帯のように連なって、日本海から日本の陸地に向かって流れ込むのです。

これがJPCZの正体です。

JPCZが発生する要因

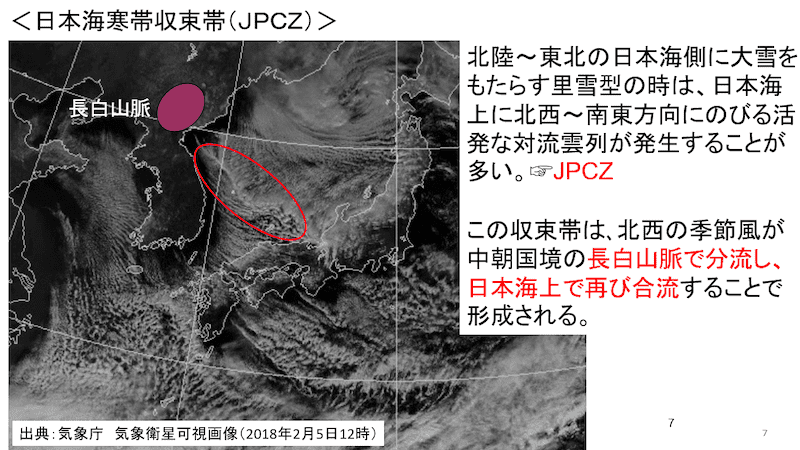

JPCZが発生する要因としては、朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2,744m)の存在が大きく影響しています。

冬型の気圧配置が強まると、大陸から冷たい風が日本海に流れ込みますが、この冷たい風は、長白山脈によって、いったん二分されます。

そして、その風下である日本海で再び合流し、収束帯(雪雲が発達しやすいライン)が形成され、雪雲が発達しやすくなります。

JPCZが雪を降らせる範囲

この領域が南下し陸地にかかると、その場所では大雪となります。

JPCZの上陸地点は、気圧配置に対応して東西に移動するため、決まった位置というのはなく、東北南部から山陰までの広い範囲に影響を及ぼします。

また、寒気が非常に強い場合は、風上の山地を超えてJPCZが流入することがあり、太平洋側でも大雪になることがあります。

「里雪型」と「山雪型」との関係

日本海側の雪の降り方には、大きく分けて「里雪型」と「山雪型」という二つのパターンがあります。

- 山雪型:

主に山間部で雪が多く降るタイプです。

天気図では、等圧線が南北にきれいに並んでいることが多いです。強い風が山にぶつかって雪雲が発達するイメージです。 - 里雪型:

主に海岸沿いや平野部で雪が多く降るタイプです。

天気図では、日本海の等圧線が「く」の字に大きく湾曲したり、袋のようにたるんだりするのが特徴です。

上空に強い寒気が流れ込んでいる時に起こりやすく、海上で雪雲が発達しやすいため、そのまま平野部に雪が降ります。

人が多く住む地域に影響が出やすいので、特に注意が必要なタイプです。

JPCZは、この里雪型の時に特に顕著に現れることが多いです。なぜなら、里雪型になるような気圧配置の時、JPCZができやすい条件が揃うからです。

JPCZは山雪型では現れないのか

このように言うと、等圧線が混み合う山雪型のほうがJPCZが多く発生しそうですが、山雪型の場合は、等圧線が南北にのびるため、風向きは北西~北になることが多いです。

そうなると、長白山脈で分流した風が収束する場所が朝鮮半島であったり、朝鮮半島のすぐ東の海上になるため、十分な潜熱や顕熱の供給を受けることができず、JPCZが形成されにくいです。

そもそも、JPCZは下層にできる気圧の谷なので、日本海に気圧の谷ができやすい里雪型のほうが発生頻度は多くなります。

以上より、山雪型でもJPCZが発生しますが、頻度は圧倒的に里雪型のときのほうが多くなります。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /