受講生の方から質問です!

地衡風が高度と共に増大しているというのはどういう事ですか?

摩擦が少ない上空ほど、気圧差の影響をダイレクトに受けるからです。

空を見上げると、地表付近の風は比較的穏やかでも、上空の雲はものすごい速さで流れているのを目にすることがあります。

一体なぜ、高度が上がると風は強くなるのでしょうか?この疑問の鍵を握るのが、「地衡風(ちこうふう)」という概念です。

この記事では、上空の風を支配する地衡風の基本的な仕組みから、なぜ高度が上がるにつれて風速が増していくのかという謎について、わかりやすく解説していきます。

気象予報の裏側にある大気のダイナミクスを理解し、身近な「風」の不思議に迫りましょう。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

地衡風の基礎知識

「地衡風(ちこうふう)」は、天気図を読む上でもとても重要な風です。

ここではこの地衡風の基礎知識をしっかり学びます。

地衡風とは?その定義と特徴

地衡風の定義

気圧傾度力(高い気圧から低い気圧へ向かう力)と、コリオリ力(地球の自転によって風を右向きに曲げる力)がちょうど釣り合って吹く風のこと。

➡ 主に上空の風に当てはまります。

🔸特徴

- 等圧線と平行に吹く

- 北半球では、低気圧を左に見る向きで吹く

- 地表付近では摩擦の影響を受けるため、地衡風にはならない

- 高度が上がるほど風速が大きくなる(摩擦が減るため)

気圧の傾きにより風が生まれるが、地球の自転(コリオリ力)により曲がり、バランスした結果「まっすぐに見える風」になります。

地衡風が吹くしくみ(形成メカニズム)

地衡風(ちこうふう)の形成メカニズムを、やさしく順を追って説明します。

① 気圧傾度力が働く

高気圧から低気圧へ向かって、空気はまっすぐ流れようとします(これが気圧傾度力)。

② 空気が動き始めるとコリオリ力が働く

風が動き出すと、地球の自転の影響(コリオリ力)で右向きに曲げられます(北半球の場合)。

③ 気圧傾度力とコリオリ力が釣り合う

しばらくすると、風は右に曲げられながら加速し、やがて気圧傾度力とコリオリ力がつり合います。

④ つり合った状態で等圧線と平行に吹く

このとき、風は等圧線に平行になり、一定の速さで流れるようになります。これが「地衡風」です。

このように地衡風は、水平方向の気圧傾度力とコリオリ力が釣り合って吹く風なので、風速は気圧傾度力に比例します。

ここに注意

▶︎地衡風は上空(摩擦の少ない領域)で形成されやすい

▶︎地表付近では、摩擦がコリオリ力の釣り合いを乱すので、地衡風とはなりません

ここまでで、地衡風は気圧傾度力とコリオリ力によって形成されることがわかりましたね。

では次に、地衡風を形成する「気圧傾度力と高度の関係」について説明します。

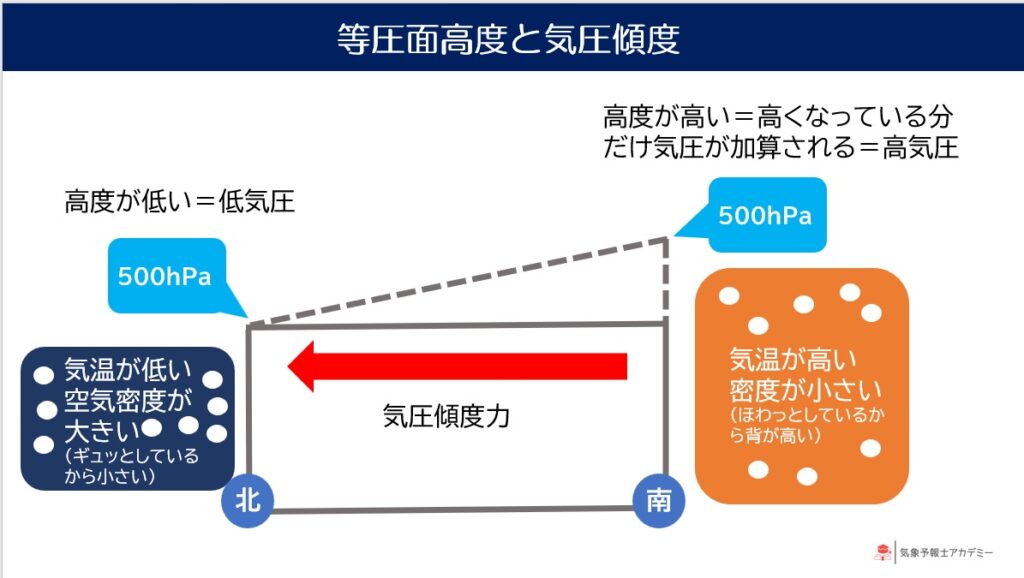

気圧傾度力と高度の関係

一般的に、気圧傾度力は高度が上がると共に大きくなる。

高度が上がると気圧の変化が急になるため、上空ほど気圧傾度力は大きくなります。

上空では水平方向において、同じ距離あたりの気圧差(=気圧傾度)が大きくなることが多く、その結果、気圧傾度力も大きくなります。

たとえば、500hPaや300hPaなどの高層天気図では、等高度線の間隔が狭く、強い気圧傾度がある場所では、地衡風(上空の風)も非常に速く吹いています。

補足

▶︎地上付近では摩擦の影響が大きいため、風や気圧傾度力の効果が弱まります。

▶︎高度が上がると、摩擦の影響がなくなり、気圧傾度力が風の加速により強く表れるようになります。

一般的に高度が高くなると共に気圧傾度が大きくなるので、地衡風も高度が高くなるほど強くなるのですね。

さてさて、この「地衡風が高度と共に〜」という話のついでに、もう一つ学んでおきましょう!

それは・・・温度風です。

地衡風と温度風(おまけ)

高度による地衡風の変化を説明するのが温度風という概念です。

温度風は、上層の地衡風ベクトルから下層の地衡風ベクトルを差し引いた仮想の風であり、実際の風ではありません。(温度風についてはこちら)

温度風の大きさは、その高度間の平均的な水平温度勾配に比例します。南北の温度差が大きいほど、温度風は強くなります。

そして、地衡風の鉛直シア(高度による風の変化)は、この温度風によって表すことができるのです。

| 項目 | 地衡風 | 温度風 |

|---|---|---|

| 意味 | 力の釣り合いで吹く風 | 地衡風の高さによる変化量 |

| 原因 | 気圧傾度力とコリオリ力 | 気温の水平分布 |

| 関係する要素 | 気圧差・コリオリ力 | 水平の温度差(前線など) |

まとめ

地衡風が高度と共に増大する主な理由は以下の通りです。

- 高度と共に水平気圧傾度が大きくなる傾向がある: 低緯度と高緯度の温度差により、上空ほど等圧面の傾きが大きくなり、気圧傾度力が増大します。

- 地衡風は気圧傾度力に比例する: 気圧傾度力が大きくなるため、地衡風の風速も増大します。

- 温度風の関係: 高度による地衡風の変化は、水平温度勾配によって説明され、温度風という概念で表現されます。

特に中緯度では、南北の温度差が大きいため、上空の偏西風(西向きの地衡風の主成分)が非常に強くなります。これがジェット気流と呼ばれる強い風の帯です。

このように、地衡風が高度と共に増大する現象は、地球規模の温度分布と、それによって生じる気圧場の構造によって理解することができますね。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /