- 暖気移流とは、暖かい空気が流れ込むこと。

- 寒気移流とは、冷たい空気が流れ込むこと。

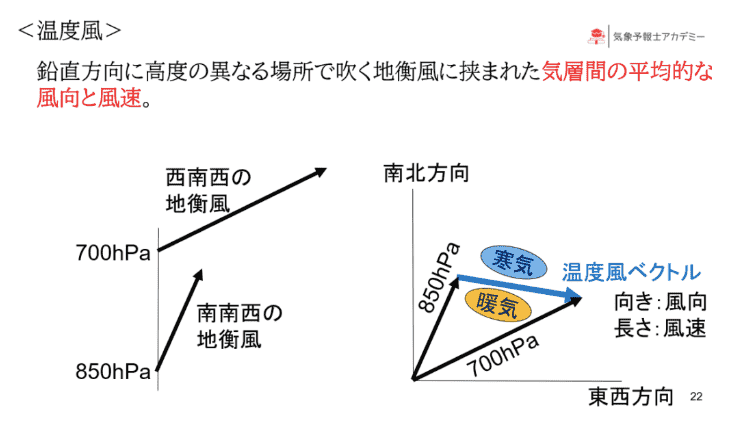

- 温度風とは、高度の異なる2つの気圧面における地衡風の差のこと。

- 温度風から温度移流がわかる理由は、温度風が“水平温度傾度”を反映しているから。

受講者の方から質問です!

なぜ温度風から温度移流がわかるのですか?

「温度風から温度移流がわかる理由」は、温度風が“水平温度傾度”を反映しているからです。

天気予報を見ていると、「上空には暖かい空気が流れ込んでいます」とか、「寒気が南下してきます」といった表現を耳にすることがありますよね。

これは、まさに空気の「温度移流」が起きていることを示しています。

でも、一体どうやって上空の空気の温まり方や冷え方がわかるのでしょうか?

その秘密を握っているのが、少し専門的な響きを持つ「温度風」という概念です。

今回は、この温度風がどんなもので、なぜそれが上空の温度移流を教えてくれるのか、その驚くべき関係性を天気図を交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきます。

気象予報士を目指す方はもちろん、天気予報がもっと深く理解できるようになるはずですよ。

※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。

温度風って何?

温度風は、高度の異なる2つの気圧面における地衡風の差として定義されます。

つまり高度間の地衡風の鉛直シアで、実際に吹いている風ではありません。

温度風の向きは、空気の層の、平均的な温度の傾きに関係しています。

北半球では、温度風が進む右側の温度が高く、左側が温度が低くなっています。

温度風の形成メカニズム

温度風は、普通の風のように吹く風ではなく、下から上に向かって、どのように風が変わっているかを表現したものです。

特に、上空の強い風(例えばジェット気流)の発生メカニズムを理解する上で非常に重要になります。

ステップで解説

簡単に言うと、水平方向(横方向)に暖かい空気と冷たい空気がある場所では、高いところに行くにつれ、風が変わっていきます。

この変化の仕方を説明するのが温度風のメカニズムです。

(水平方向の温度差が「気圧面の高さの差」を生む)

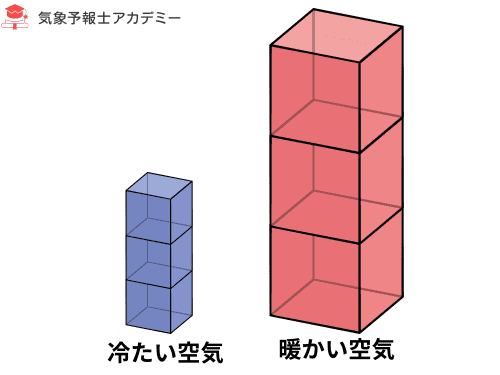

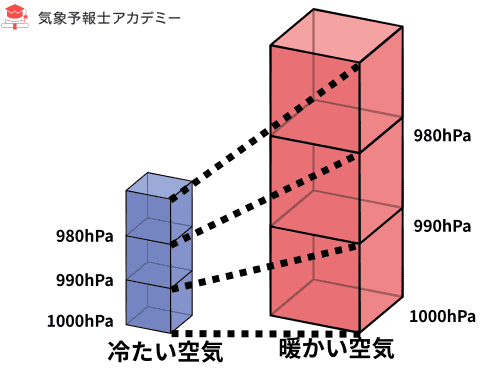

- 空気は温かいと膨らみ、冷たいと縮みます。

- 横に並んだ空気のかたまりを比べると、暖かい空気は冷たい空気より「かさ」が高い(背が高い)状態になります。

- 一方、冷たい空気の場合、暖かい空気より「かさ」が低い(背が低い)状態になります。

- つまり、暖かい空気と冷たい空気の気圧差は、上方へいくほど大きくなります。

- 気圧に差があると、空気は気圧の高い方から低い方へ移動しようとします。この力を気圧傾度力と呼びます。

- 地球が自転しているため、この気圧傾度力によって動き出した空気にはコリオリの力が働きます(北半球では進行方向の右向き)。

- 最終的に、気圧傾度力とコリオリの力が釣り合うと、空気は等圧線(等圧面の高さの線)に沿って吹くようになります。これを**地衡風(Geostrophic Wind)**と呼びます。地衡風は北半球では、風を背にしたときに気圧の低い方(等圧面が低い方)が左手に見えるように吹きます。

- ステップ1で述べたように、水平方向の温度差があると、高度が上がるにつれて気圧傾度力も変化します(温かい場所の上空は高圧、冷たい場所の上空は低圧なので、高高度ほど気圧差が大きくなる)。

- この気圧傾度力の変化に伴い、地衡風の風速や風向も高度とともに変化します。

- この「上層の地衡風ベクトル」と「下層の地衡風ベクトル」の差として定義されるのが「温度風ベクトル」です。つまり、温度風とは、**地衡風の鉛直シア(高度による変化)**のことなのです。

温度風の重要なポイント

- 実際の風ではない: 温度風はあくまで「地衡風の高度変化」を示す概念であり、実際にその向きに吹いている風ではありません。

- 温度傾度と平行: 温度風ベクトルは、その高度間の平均気温の等温線に平行に吹きます。

- 北半球では右手に暖気: 北半球の場合、温度風ベクトルの右側にはより暖かい空気、左側にはより冷たい空気が存在します。

- 温度差が大きいほど強い: 水平方向の温度差(温度傾度)が大きいほど、上空での気圧差も大きくなるため、温度風も強くなります。

例:ジェット気流の形成

温度風の最も典型的な例は、偏西風(ジェット気流)の形成です。

地球全体を見ると、赤道付近は常に暖かく、極に近づくほど冷たくなります。この大きな南北方向の温度差が存在するため、その上空では温度風のメカニズムによって西風が高度とともに強くなります。これが、対流圏上層(約10〜12km)で非常に強く吹く偏西風ジェット気流の主要な原因となっています。

このメカニズムを理解することで、地上付近の温度分布から上空の風の様子を推測したり、逆に上空の風の鉛直変化から空気の温度分布(暖気移流や寒気移流)を読み取ったりすることができます。

温度移流とは

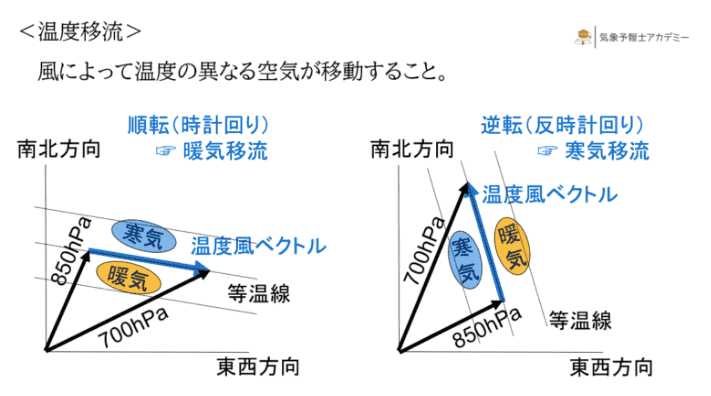

風によって“温かい空気”や“冷たい空気”が運ばれてくること。

つまり、ある場所に他の場所の空気の温度が「移動して流れ込んでくる」現象のことをいう。

たとえば――

- 南から暖かい風が吹いてきたら、暖気移流(だんきいりゅう)

- 北から冷たい風が吹いてきたら、寒気移流(かんきいりゅう)

このように、風向きと温度の分布で決まります。

天気との関係

- 暖気移流 ⇒ 気温が上がる、雲ができやすくなる、雨のもとにもなる

- 寒気移流 ⇒ 気温が下がる、対流が起きやすくなる、雪になることもある

とても重要な考え方で、前線や低気圧の発達、天気の変化に深く関係しています。

温度風と温度移流の関係

温度風がある方向に風が吹くと、温度移流が起きる

この二つの概念は、「大気中の風の鉛直変化(温度風)を見ると、その場所でどんな温度移流が起きているかがわかる」という形で深く結びついています。

最も重要な関係性は以下の通りです。

北半球の場合

下層から上層に向かって風向が時計回りに変化している場合(順転) → 暖気移流が起こっている。

このとき、下層と上層の風を結んだベクトル(温度風ベクトル)の右側が暖気側、左側が寒気側になります。そして、その温度風ベクトルが下層の風に対して暖気を運ぶ方向を示しているため、暖気移流があると判断できます。

下層から上層に向かって風向が反時計回りに変化している場合(逆転) → 寒気移流が起こっている。

この場合も同様に、温度風ベクトルの右側が暖気側、左側が寒気側ですが、温度風ベクトルが下層の風に対して寒気を運ぶ方向を示しているため、寒気移流があると判断できます。

この関係は、高層天気図を解析する際に非常に役立ちます。観測された風の鉛直変化(ホドグラフと呼ばれる図で可視化されることが多い)を見るだけで、その場所が暖気移流場なのか、寒気移流場なのかを判断できるからです。

なぜこの関係が重要なのか?

低気圧の発達・衰弱

暖気移流は、空気を暖めることで大気を不安定化させ、上昇気流を誘発します。

これは、低気圧の前面(進行方向の東側)で起こることが多く、低気圧の発達に寄与します。

寒気移流は、空気を冷やすことで大気を安定化させ、下降気流を誘発します。これは、低気圧の後面(進行方向の西側)で起こることが多く、低気圧の衰弱や、別の場所での高気圧の発達に寄与します。

雲や降水(雪)の予測: 暖気移流による上昇気流は雲や降水を発生・発達させ、寒気移流による下降気流は雲を消散させたり、晴天をもたらしたりします。

特に冬季の日本海側では、寒気移流が雪雲の発達に直接影響します。

このように、温度風は直接的な風ではありませんが、その存在は温度移流という実際の気温変化に直結する現象を示唆しており、大気の状態を理解し、将来の天気を予測するために欠かせないツールとなっています。

温度風▶︎温度移流でわかること

温度風から温度移流がわかると、将来の天気を予測するための重要な手がかりがわかる。

温度風から温度移流がわかることは、気象予報や気象現象の理解において、非常に多くの点で役立ちます。

温度風から温度移流がわかることの具体的なメリット

- 気温変化の予測最も直接的なメリットは、ある場所の気温が今後どのように変化するかを予測できることです。

- 暖気移流が起こっていると分かれば、その場所の気温が上昇傾向にあると予測できます。これは、季節の変わり目や、日中の最高気温の予測、熱波・暖冬の予測などに役立ちます。

- 寒気移流が起こっていると分かれば、その場所の気温が下降傾向にあると予測できます。これは、急な冷え込み、寒波・厳冬の予測、雪の予報などに不可欠です。

- 雲や降水(雪)の予測温度移流は、大気の安定度や上昇・下降気流と密接に関係しているため、雲や降水(雪)の予測に直結します。

- 暖気移流は、下層の空気を暖めることで大気を不安定化させ、上昇気流を誘発します。これにより、積乱雲が発生・発達しやすくなり、雨や雷雨、時にはゲリラ豪雨につながる可能性があります。

- 寒気移流は、下層の空気を冷やすことで大気を安定化させ、下降気流を誘発します。これにより、雲が消散したり、晴天がもたらされたりすることが多くなります。ただし、冬季の日本海側など、上空の強い寒気移流が下層の比較的暖かい日本海の水蒸気と合わさることで、逆に日本海側の集中豪雪を引き起こす重要な要因となります。

- 低気圧や高気圧の発達・衰弱の予測低気圧や高気圧は、周囲の温度移流のパターンによってその勢力が変化します。

- 低気圧の進行方向の前面(通常は東側)で暖気移流が活発だと、低気圧の中心付近で上昇気流が強化され、低気圧が発達しやすくなります。

- 低気圧の進行方向の後面(通常は西側)で寒気移流が活発だと、低気圧の中心付近で下降気流が強化され、低気圧が衰弱に向かうことがあります。

- 高気圧の場合も、その周辺での温度移流パターンが、高気圧の維持や移動に影響を与えます。

- 前線の活動度予測前線は暖かい空気と冷たい空気がぶつかり合う場所に形成されます。

- 暖気移流が活発な場所では、前線面での上昇が強まり、前線の活動が活発化して、強い雨や雷を伴うことがあります。

- 逆に温度移流が弱い、あるいは寒気移流が優勢な場所では、前線の活動が弱まり、雨が小康状態になったり、止んだりすることがあります。

- 数値予報モデルの初期値の改善と精度向上観測された風の鉛直変化(つまり温度風)から温度移流を把握することは、数値予報モデルが計算を始める際の「初期値」をより正確にする上で役立ちます。

初期値が正確であればあるほど、将来の天気予測の精度が向上します。

気象予報士が予報を作成する際にも、高層天気図の温度風ベクトルを見て、温度移流の状況を把握することは日常的に行われています。

まとめ

温度風は、目に見えない大気の奥深い「骨格」のようなもので、それから読み取れる温度移流は、「大気が今後どう動いて、結果的に何が起こるか」という実際の気象現象を予測するための羅針盤となります。

単に風向・風速を見るだけでなく、高度ごとの風の変化(温度風)を理解することで、なぜ雨が降るのか、なぜ気温が上がるのか、低気圧が発達するのか衰弱するのか、といった気象現象のメカニズムをより深く理解し、高精度な予報につなげることができるのです。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /