気象予報士に興味あるんだけど、試験のイメージがわかなくて、勉強してみるかどうか迷ってます!

では、気象予報士試験について、詳細を説明しましょう。

「明日は晴れるでしょう」「大雨にご注意ください」――テレビで活躍する気象予報士の言葉に、助けられることも多いですね。

彼らが伝える天気は、私たちの生活、仕事、そして大切な予定を大きく左右します。

気象予報士は、ただ天気を当てるだけではありません。

膨大な気象データを読み解き、複雑な大気の動きを分析し、時には災害から命を守るための重要な情報を発信する、まさに「空の専門家」です。

しかし、この気象予報士という資格は国家資格であり、難関資格とも言われています。

この記事では気象予報士試験について、よくある難易度やふんわりした内容解説ではなく、具体的にしっかりイメージできるように説明していきます!

受験資格はない

受験資格は特になく、年齢、学歴、性別、実務経験を問わず誰でも受験できる国家資格です。

小学生でも、社会人でも、年齢を重ねてからでも、どんな経歴でも受験できます。(例外あり)

ただし、その合格率は例年4~6%と非常に難易度の高い試験として知られています。

ちなみに試験を実施しているのは、気象庁の業務委託により一般財団法人「気象業務支援センター」です。

試験は3科目で構成

試験は大きく学科試験と実技試験の2部構成の3科目で、全てに合格する必要があります。

実技の試験って、誰かの前でテレビみたいに天気予報の解説したりするんですか?

お天気解説の実演はないですよ!

口頭試問もありません。

解答用紙に記述する形式の試験です。

では試験科目について、大まかな内容を表にまとめました。

| 科目 | 内容 |

|---|---|

| 学科(一般) | 大気の構造・熱力学・放射などの自然科学の基礎知識 気象業務法の知識 |

| 学科(専門) | 観測、数値予報、予報手法などの専門的知識 気象災害に関する知識 |

| 実技 | 気象概況及びその変動の把握 局地的な気象の予想 台風等緊急時における対応 |

各科目のもっと詳しい内容に関しては、こちらのまとめをご覧いただき、まずは試験の全体像をお伝えしていきます。

では次。上表の科目ごとの試験時間・試験形式・合格基準は以下の表のとおりです。↓

| 科目 | 試験時間 | 試験形式 | 合格基準 |

|---|---|---|---|

| 学科(一般) | 60分 | 選択式(15問) マークシート | 11問以上正解 |

| 学科(専門) | 60分 | 選択式(15問) マークシート | 11問以上正解 |

| 実技 (実技1と実技2に分かれている) | 実技1:75分 実技2:75分 | 記述式 解答欄に言葉、または文章で記述 天気図に記号を記入 | 総得点が満点の70%以上 (※難易度により調整する場合あり) |

選択式でマークシートなら、私にもできるかなぁ?

選択式ということは、常に正解が見えるところにあるんだから、いくらか過去問を見て勉強すればできるかも?

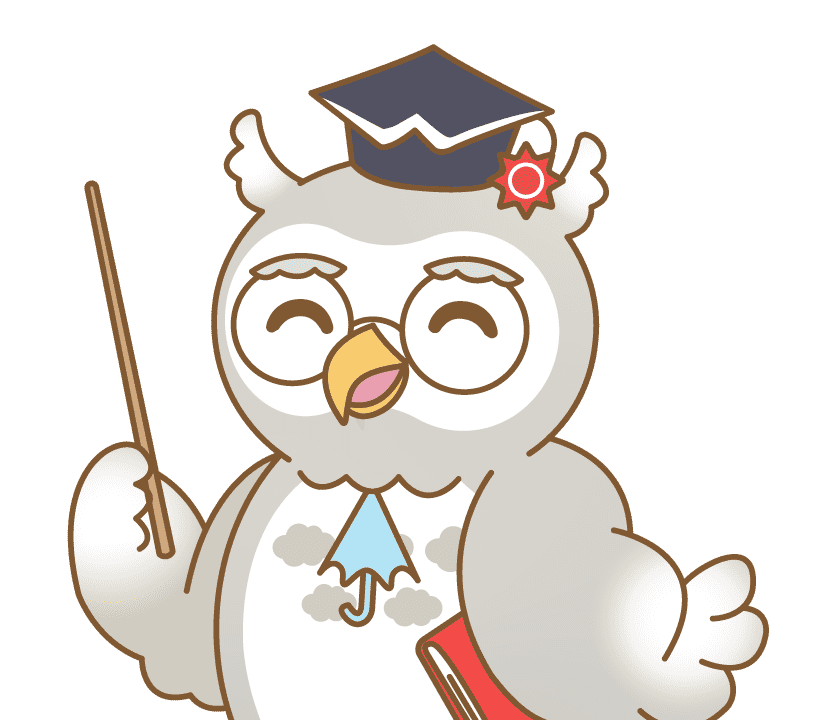

では具体的にどのような選択式問題なのか、具体例をお見せします。

マークシート形式

単純に⭕️❌問題という形式ではなく、⭕️❌の組み合わせで解答します。

問題文全てが「❌」ということもあり、実際にやってみるとそれほど簡単に感じません。

「これならできそう!」と思われるか、「これは日本語?」と感じるか・・・個人差が大きいかもしれませんね。

試験時間

さて、この気象予報士試験、表にありますように試験の時間は60分、60分、75分×2で合計4時間半ですが、試験は朝から夕方までとなります。

学科試験は午前中に

実技試験は午後に実施されます。

学科も実技も受験される場合、朝から夕方まで会場で過ごすことになります。

お昼ご飯を会場の外で食べても大丈夫ですが、開始時間までに会場に帰ってくることや、お手洗いの時間も考えて行動しなければなりません。

合格基準

合格基準は、学科も実技もおよそ7割。

学科は11問正解していれば合格!と言われています。

実技試験は、各問題ごとに点数が割り振られた記述式です。

多くの場合、合格ラインは7割と言われていますが、問題の難易度によって7割以下でも合格となった試験もあります。

試験科目の免除

一般知識と専門知識を問われる学科と、応用力が問われる実技試験という3科目の試験が行われる気象予報士試験ですが、学科試験の免除制度があります。

例えば・・・学科試験の全部または一部(一般知識または専門知識)に合格した場合、合格発表日から一年以内に行われる試験では、合格した科目の試験が免除になります。(自動免除ではない。申請が必要。)

つまり、次の試験と次の次の試験で免除され、受験が少し楽になります。

このような学科免除制度があるので、一発合格できなくても段階的に合格を目指す受験生も多いです。

・・・

ここまでが一般的な免除の話。

上記で説明した免除以外では、気象業務に関する業務経歴や、その資格を持っている場合にも免除制度があります。

例えば気象大学校卒業して気象庁にお勤めであるとか、自衛隊で予報業務の経験がある方も、学科試験の一部または全てが免除となります。

資格取る前から業務経歴があるなんて羨ましいですし、気象大学校卒業と気象予報士の資格はイコールにならないんだという驚きがありますね。

受験料

気象予報士試験の受験料は安くはないですが、高くて受験できないほどではありません。

学科試験免除の場合は、その分、料金も下がります。↓

| 受験科目の免除 | 受験料 |

|---|---|

| 免除科目なし | 11,400円 |

| 学科一科目が免除 | 10,400円 |

| 学科二科目が免除 | 9,400円 |

各科目の詳細

学科試験は暗記だけでなく理解力が求められ、実技試験は、実際の天気図やデータをもとに、気象現象を「読み解き・判断し・説明する」力が問われます。

それぞれの試験でどのようなことを問われるのか、先ほど表にまとめましたが、もう少し詳しく説明します。

| 科目 | 内容 |

|---|---|

| 学科(一般) | 大気の構造・熱力学・放射などの自然科学の基礎知識 気象業務法の知識(4問) |

| 学科(専門) | 観測、数値予報、予報手法などの専門的知識 気象災害に関する知識 |

| 実技 | 気象概況及びその変動の把握 局地的な気象の予想 台風等緊急時における対応 |

学科試験・予報業務に関する一般知識

気象学の基本的な内容から、気象予報業務に関する知識を問われます。

気象業務支援センターより引用させていただいた、試験内容です。↓

引用:気象業務支援センター

- 大気の構造

- 大気の熱力学

- 降水過程

- 大気における放射

- 大気の力学

- 気象現象

- 気候の変動

- 気象業務法その他の気象業務に関する法規

さらにもっと具体的に説明します。

- 大気の構造

- 大気は高度によって「対流圏」「成層圏」「中間圏」「熱圏」に分かれる。

- それぞれの層の特徴(気温変化、運動、水蒸気の含有量など)を学ぶ。

- オゾン層や光解離・光電離のしくみも重要。

- 水の状態変化

- 水の三態変化(氷・水・水蒸気)と潜熱の吸収・放出。

- 湿度、飽和水蒸気圧、水蒸気密度などの理解と計算。

- 気圧と風の関係

- 高気圧・低気圧、風の吹く仕組み、コリオリの力、気圧傾度力。

- 地衡風、傾度風、循環の法則など。

- 放射とエネルギー収支

- 地球の放射エネルギーの出入り(地球放射、太陽放射)。

- 地表と大気の熱のやりとりや日射・地表温度の関係。

- 気象の観測

- 気温・湿度・風・気圧・降水量などの観測方法と機器。

- 日射量、視程、積雪などの観測も対象。

- 地球環境の変化

- 地球温暖化や二酸化炭素の経年変化。

- 温室効果ガスや人為的影響の基礎。

いずれも気象の基礎を支える重要な知識です。

15問のうち、必ず4問は「気象業務法その他の気象業務に関する法規」です。

暗記が得意な方は、ここを頑張ると有利ですね。

学科試験・予報業務に関する専門知識

気象観測に関する知識、予報技術に関する知識、気象現象や災害に関する知識を広く・浅くなく問われます。

覚える量は膨大で、初めて学ぶ場合、とてもたくさん勉強しなければなりません。

また、気象庁が予報システムを改善した場合、知識のアップデートも必要。

「この本をしっかり勉強しておけば合格する!」という教材が手に入りにくいことも、専門知識の勉強の壁になるかもしれません。

気象業務支援センターより引用させていただいた、試験内容です。↓

引用:気象業務支援センター

- 観測の成果の利用

- 数値予報

- 短期予報・中期予報

- 長期予報

- 局地予報

- 短時間予報

- 気象災害

- 予想の精度の評価

- 気象の予想の応用

普段から「気象」や「天気予報」に興味のある人は有利だと感じます。

さらにもっと具体的に説明します。

- 地上気象観測

- 気温・湿度・風・降水・気圧・積雪などの観測方法と機器。

- 雲の分類(十種雲形)、天気記号、視程の基準など。

- 高層気象観測

- ラジオゾンデによる高層の気温・湿度・風の観測。

- 高層天気図(850hPa、500hPa、200hPaなど)の読み取り。

- 気象衛星・レーダー観測

- 気象衛星画像(可視・赤外・水蒸気・雲頂強調)の特徴と利用。

- 気象レーダーによる降水の監視と強度の判断。

- 数値予報と気象解析

- 数値予報モデルの基礎、初期値と境界条件の意味。

- 各種天気図の解析、トラフやリッジ、鉛直流の把握。

- 大気の熱力学・安定度

- 断熱変化、飽和断熱減率、リフト指数など。

- 大気の安定・不安定の判断と雲の発達条件。

- 力学・循環・渦度

- 地衡風、傾度風、風の力学バランス。

- 渦度・発散、鉛直p速度、循環の法則など。

- 天気の変化・気象現象

- 前線・温帯低気圧・台風の構造と発達。

- 降水過程、積乱雲、フェーン現象など。

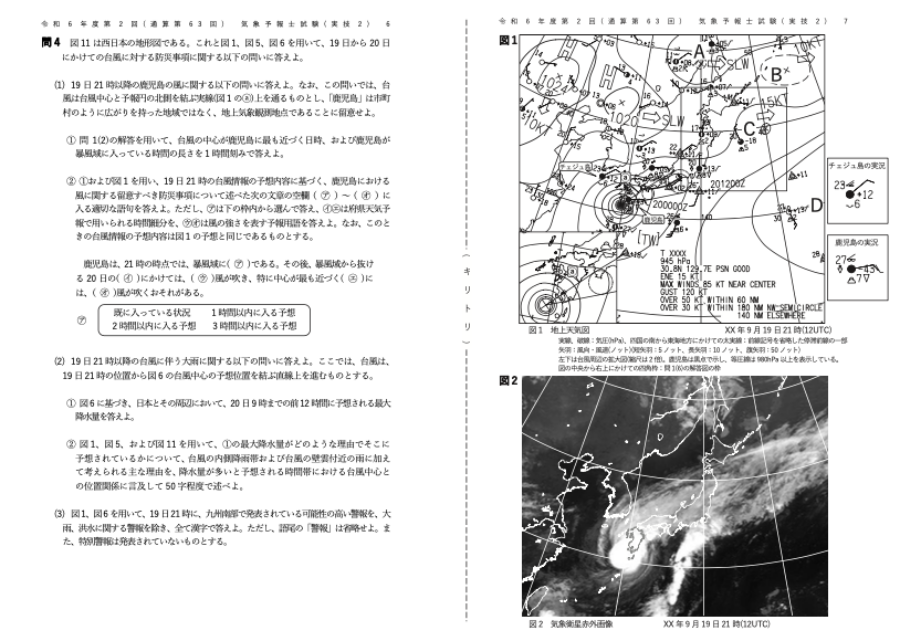

実技試験の詳細

実技試験は、一般知識と専門知識を、必要なタイミングでアウトプットできるかを問われる問題です。

作図もあり、文章を記述する問題もあるので、時間が足りなくなる受験者が多い印象です。

気象業務支援センターより引用させていただいた、試験内容です。↓

引用:気象業務支援センター

- 気象概況及びその変動の把握

- 局地的な気象の予想

- 台風等緊急時における対応

さらにもっと具体的に説明します。

- 気象概況及びその変動の把握: 地上天気図や高層天気図、衛星画像などを用いて、現在の気象状況やその後の変化を読み取る。

- 局地的な気象の予報: 特定の地域における降水、風、気温などの予報を作成する。

- 台風等緊急時における対応: 台風や大雨などの災害につながる気象現象に対し、適切な情報を提供するための判断を行う。

問題文の記載された用紙は、およそ4枚。天気図のはおよそ8枚〜10枚。

記述式で、実際に気象データ(天気図、観測データ、レーダー画像など)を読み解き、分析し、予報を立てる能力が問われます。

解答は文章、計算、作図、穴埋め、記号選択など様々で、勉強を始めて間もない方は、時間内に解答欄を埋めることも難しいかもしれません。

さいごに

気象予報士試験は、合格率が5%程度という難関試験であり、気象業務に関する幅広い知識が問われます。

しかし、この資格は単なる知識の証明にとどまりません。

合格に向けて努力する過程で培われる探求心、論理的思考力、そして情報を正確に伝える力は、気象予報士としての仕事だけでなく、人生の様々な場面で役立つ財産となるでしょう。

気象予報士という職業に興味を持ち、この試験に挑戦しようと決意された皆さん、ぜひ自信を持ってその一歩を踏み出してください。

あなたの努力が実を結び、素晴らしい未来が開かれることを心から願っています。

気象予報士アカデミーでは、優れた教材だけではなく受験勉強のスケジュールから、勉強する中で生まれる疑問にもお答えしています。

将来の選択肢として、気象予報士の資格をとってみよう!と思ったら、ぜひメールやLINEにてご連絡ください。

「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」

「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」

「一人で受験勉強をする自信がない」

などなど、一人で悩んでいませんか?

当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。

AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。

勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。

今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?

▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ

LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!

マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!

\ 講座へのご質問はお気軽に! /