「気象キャスターになりたいけれど、何から始めればいいのか分からない」

そんな方の参考になればと思い、全国に気象キャスターを多数輩出している《オフィス気象キャスター株式会社》を取材してきました。

今回は、代表の岩谷忠幸さんさんと、研修生の菅野友乃さんにお話を伺い、気象キャスターを目指す上での実際のステップを詳しくご紹介します。

オフィス気象キャスターとは

オフィス気象キャスター株式会社は、全国の放送局に「気象キャスター」を派遣する、人材育成およびマネジメントに特化した専門事務所です。

オフィス気象キャスターの代表は、気象キャスターの世界に30年以上携わり、人材育成・気象キャスターの派遣の第一人者である、岩谷忠幸(いわや ただゆき)さんです。

岩谷さんは、気象予報士制度が始まった年から約15年間、フジテレビや日本テレビで気象キャスターとして活動。

その後も、文部科学省、国土交通省、東京都地球温暖化防止活動センターなどの委員を歴任し、第一線で活躍されています。

現在は、「地域密着型の温もりのある気象情報を伝えたい」という思いのもと、次世代の気象キャスター育成に尽力されています。

そしてオフィス気象キャスターは、気象キャスターの派遣業務に特化した専門事務所。

2014年に設立された比較的新しい企業ではありますが、大手には難しい、一人ひとりに寄り添った個別指導を行っています。

特に新人育成には定評があり、新人気象キャスターを毎年数多く輩出しています。

オフィス気象キャスターの主な特徴

- 気象キャスター育成に特化した事務所

- 所属キャスターは全国50名以上

- 天気原稿作成・カメラ研修などのマンツーマン指導

- 未経験からのキャスター育成に強い

- 自治体連携や気象・防災講演会、子ども向けお天気教室の実施など、キャスターの活躍の幅を広げる多様な進路支援も行う

気象キャスター候補生への研修

オフィス気象キャスターでは、気象キャスターを目指す方に向けた研修を実施しています。

気象キャスターとしてテレビなどのメディアで活動するためには、放送局が実施するオーディションに応募し、合格する必要があります。

気象予報士試験で得られる知識と、実際にメディアで気象情報を伝えるために求められるスキルは大きく異なるため、オーディションに合格するためには専門的な研修を受けることが重要です。

オフィス気象キャスターでは研修制度を設けており、気象キャスターオーディションに合格し、そして視聴者にわかりやすい気象情報をお伝えするための実践的な研修を行なっています。

気象キャスター候補生(研修生)になるには

オフィス気象キャスターでは、気象予報士資格を取得した方を対象に研修を実施しています。

そのため研修生としてスタートするには、まず「気象予報士資格の取得」が必要です。まだ資格をお持ちでない方は、まずは試験合格を目指して準備を進めることが第一歩となります。

① 書類審査

オフィス気象キャスターに研修生として所属するためにも審査があります。

気象予報士資格を取得された方は、オフィス気象キャスター株式会社の公式サイトより、キャスター志望である旨を連絡してください。

その後、書類審査として履歴書や経歴書を送付し、審査が行われます。

これまでの実績では、書類審査は約8割の方が通過していますが、不通過となるケースには一定の傾向が見られます。

その主な要因の一つが、「年齢と未経験のバランス」です。

これまでにキャスター経験がなく、初めてこの世界に飛び込もうとする場合、やはり20〜30代前半のほうが受け入れられやすいのが現実です。これは、研修後に各局で活躍する期間やキャリア形成を見据えたうえでの判断でもあります。

年齢が上でも過去にアナウンサーやキャスターとしてメディア出演の経験がある方などは、その実績が評価され、年齢に関わらず通過するケースもあります。

あくまで年齢だけで判断されるわけではなく、過去の経験と今後の活動意欲が大切ですが、やはり初めて気象キャスターを目指すには年齢の壁はあると考えてください。

また、派遣事務所にはそれぞれの事務所ごとに求める人材のカラーがあります。

オフィス気象キャスターではなく、ほかの事務所が合う場合もありますし、キャスター以外の道が合う方もいます。

そういう方向性のアドバイスも行っているようですので、迷っている方は、まず応募し、キャリアの棚卸しと目指す方向性を整理してみることが第一歩ではないでしょうか。

② 面談+カメラテスト・原稿読み

次のステップは面談です。

東京近郊の方は対面で、遠方の方はオンラインでの実施も可能。ここではカメラテストや天気原稿読みを通じて、キャスターとしての資質が総合的に見られます。

ただし、重視されるのは「完璧なアナウンス力」ではありません。

それよりも大切なのは、画面越しに伝わる明るさや真剣さ、言葉を届けようとする姿勢です。

その場での受け答えや、笑顔、目線、声のトーンなど、「人に伝える力の素地」があるかどうかが合否の鍵になります。

合格後は、いよいよ研修がスタートです!

気象キャスター研修内容

オフィス気象キャスターの研修は、受講者のキャリアや適性に応じて柔軟に設計されています。

たとえば、アナウンサー出身の方には、天気図の読み解きや、予報解説のトレーニングを重点的に。

大学生や未経験者には、基本的な発声や活舌から、カメラ前での話し方、視線や表情の使い方など、「伝える基礎」を一から丁寧に指導します。

講師陣は、現役の気象キャスターや経験者など、実践力に長けたプロばかり。

天気原稿作成研修は毎週、カメラ前でのプレゼン研修は月2〜4回と、しっかりした頻度で継続的に学べる環境が整っており、どんなバックグラウンドの人でも実力を着実に伸ばせる研修体制です。

※オフィス気象キャスターWEBサイトより

- カメラ研修(月2〜4回)

- 天気コーナーの組み立て方、原稿の書き方、天気図解析、HPの見方(毎週)

- アナウンスやマナー研修など

研修は基本的にマンツーマンで行われ、研修生のレベルやキャリアに応じてカリキュラムが個別に設計されています。

「未経験者でもオーディションに合格できる力を身に着けてほしい」という想いが込められた、この個別研修の徹底ぶりが、オフィス気象キャスターの最大の特長です。

実地経験で力をつける

初歩的な研修を終え、実力がついてくると、いよいよ実地のステージへ。

オフィス気象キャスターでは、ラジオやケーブルテレビなど、実際に視聴者に天気を伝える現場を通じて、実践的なスキルを磨くチャンスが豊富に用意されています。

これらの出演は単なる練習の場ではなく、実績として履歴書にも書ける“気象キャスター経験”として評価されます。

気象キャスターの選考においては、天気原稿を書く力や表現力はもちろんですが、それ以上に「どれだけ実際の現場で経験を積んでいるか」が重要視される傾向にあります。

経験を積み重ねることで、自信がつき、自然な表情や臨機応変な対応力も身についていきます。

とくに未経験からスタートする方にとっては、こうした出演機会は将来のオーディションで勝ち取るうえでの大きな武器になります。

小さな現場でも場数を踏むことが、プロとしての第一歩につながります。 実地研修に入った人はこのような実際のYouTubeにも出演します。

気象予報士資格取得後から気象キャスター研修スケジュール

テレビ局の番組編成のタイミングとして最も多いのは4月です。

このタイミングで出演者が変わることが多く、その4~5ヶ月前ごろに気象キャスターのオーディションが開催されます。

そのため放送局オーディションは11月〜12月に集中する傾向にあります。

気象予報士試験は年に2回(1月・8月)実施されます。

たとえば、1月試験に合格した場合は3月に合格発表がありますが、合格発表後すぐに研修生となることができれば、その直後から研修がスタートします。

未経験者もこのスケジュールで研修を進めれば、約10か月の期間があるため、春からの出演に間に合うよう十分な準備期間が確保できます。

一方、8月試験に合格した場合は10月に結果が発表されます。

翌年4月の春からの出演に向けて準備することも可能ではありますが、かなり期間が短くなるため、経験や実績によっては1年後の10月スタートの“秋採用”や、さらに次の春(翌々年の4月)のデビューを目指すことになります。

秋枠のオーディションは6月~8月頃に行われることが多いです。

春よりも募集数は少なく、全く募集がない年もあります。

ただ、募集があった際には春枠で決まっている人が多くいため、ライバルが少ないという利点もあります。

さらに各局や配属先の事情によっては、突発的に募集がかかるケースもあります。

オフィス気象キャスターに所属していると、こうした最新のオーディション情報が随時届き、自分のタイミングや希望に合わせて応募を判断することが可能です。

オフィス気象キャスターの研修費用は?

オフィス気象キャスターでは、志望者の状況や配属希望に応じて、研修費の負担が異なる3つの研修生制度が設けられています。(※研修費用についての詳細はオフィス気象キャスターにお問い合わせください)。

- 特待生:配属地域にこだわらず、全国どこでも勤務可能な方が対象。研修費は全額無料で、最も多くの受講者がこの制度を利用しています。

- 準待生:地域限定での配属を希望する場合に適用されます。研修費は半額負担となり、地元や家庭の事情に配慮した柔軟な働き方が可能です。

- 一般研修生:気象予報士資格があれば、どなたでも受けることができますが、年間を通じた継続的な研修ではなく、どんな講座かを知りたい方に、お試しで受けて頂く趣旨で開催しています。

現在は学生の受け入れも積極的に行っており、研修生の約3割程度が大学生です。

在学中から現場経験を積める体制が整っているため、早期にキャリアを築きたい方にとっては大きなチャンス。未経験からでも一歩ずつ成長できるサポート体制が用意されています。

※オフィス気象キャスターWEBサイトより

大学卒業後に気象キャスターになりたい人は大学3年生までに合格しているとしっかり研修も受けられるので理想的です。

気象キャスターに向いている人は? 求める人物像とは

岩谷代表に「気象キャスターに向いている人」「どういう人材に来てほしいか」を聞きました。

- 天気が好き、雲を見るのが好きな人:天気に興味を持ち、日常的に空を見上げる人でないと、気象キャスターとしての醍醐味が感じられず、長続きしません。

- 災害から命を守る情報を伝えたい人:防災意識が高く、気象情報を通じて社会貢献したいという強い想いを持つ人。

- 学び続ける意欲がある人:気象キャスターは経験を積めば積むほど深みが出る仕事です。日々の出来事に敏感で、自ら情報をキャッチし、知識や表現を磨き続ける姿勢が、信頼されるキャスターへと成長する鍵となります。

- 明るく前向きで、健康管理ができる人:毎日同じ時間に出演し、安定した情報発信を続けるには、体調管理も大切な要素です。

- チームとして動ける人:報道や制作スタッフと連携しながら動く現場では、協力し合う姿勢が何より重要です。

※オフィス気象キャスターWEBサイトより

岩谷代表が特に強調していたのは、「テレビに出たい」だけの方は、むしろマイナス評価であるということ。

“人に伝える使命感”を持っているかどうかが、最も大切な判断基準なのです。

研修生、菅野さんがオフィス気象キャスターに決めた理由

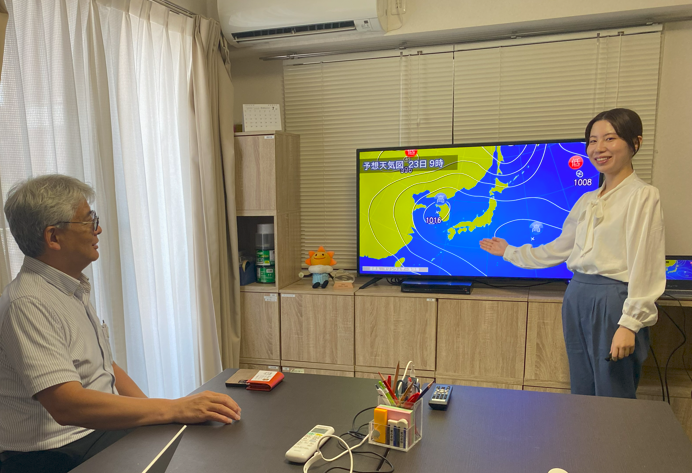

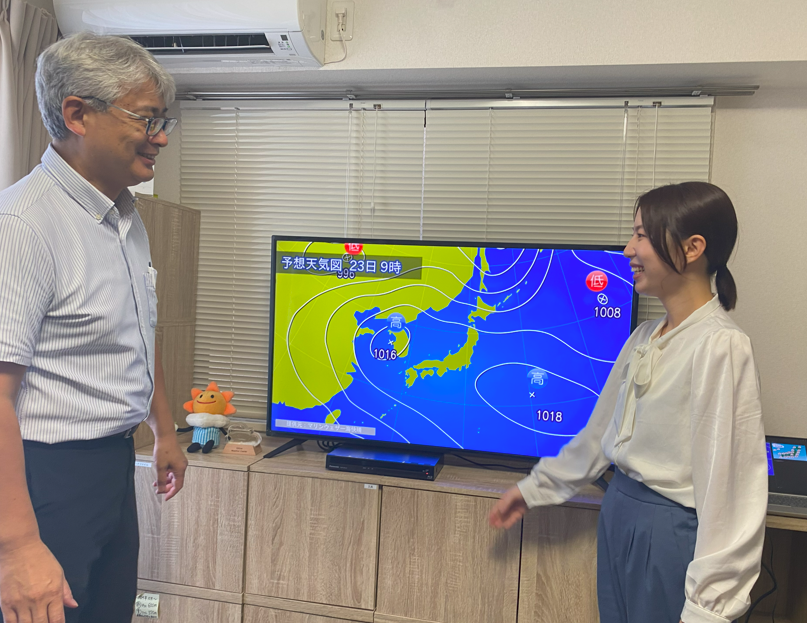

教育学部で学ぶ現役大学生の菅野友乃さんは、将来は「人の命を守る防災教育に携わりたい」という想いから気象キャスターを志しました。

数ある気象キャスター事務所の中でも、オフィス気象キャスターを選んだ理由は、「学生でも受け入れてくれて、一から育ててくれる研修制度が整っていると感じた」から。

気象キャスターの募集は、社会人経験者を前提にしている事務所もありますが、オフィス気象キャスターは学生や未経験者も積極的に受け入れており、研修生の約3割は大学在学中に所属しています。

研修制度も、マナー・原稿・カメラ・アナウンスなど細やかに設計されており、段階的にスキルを身につけられる安心感があります。

※オフィス気象キャスター事務所で研修を受ける菅野さん

「ここなら挑戦できる、自分を成長させてくれる場所だと感じたんです」と菅野さんは語ります。

菅野さんのロールモデルは、同じ大学の先輩であり、オフィス気象キャスター所属の熊谷さん。

「努力を重ねているからこそ、信頼される発信者でいらっしゃって、勝手に尊敬しています」とのことです。

※オフィス気象キャスターWEBサイトより

オフィス気象キャスターに所属し、活躍している気象キャスターはすでに50名。

地方の場合は局に一人勤務になることも多い気象キャスター業界ですが、仲間たちと定期的に情報共有を行えたり、研修中の同期がいたりすることは、気象キャスターになってからも安心できる環境です!

ちなみに、菅野さんの趣味と特技は「カメラ」。旅行先のフィンランドで撮影した空を送ってもらいました。

そして好きな雲は積乱雲。一瞬たりとも目が離せない緊張感も好きとのことで、ちょうど取材の日の空に浮かんでいた積乱雲の写真も送ってくれました。

実際、気象キャスターになった際には自分で取材に行くこともあるので、カメラの趣味は仕事にも活かせますね!

インタビュー中もしっかりと目を見て受け答えしてくださって、落ち着いた声がとても素敵な菅野さん。デビューが楽しみです。

気象キャスターという仕事の可能性

代表の岩谷さんはこう語ります。「テレビ出演がゴールではなく、そこから広がる未来がある」

気象キャスターは、人の命に直結する情報をタイムリーに伝えるという、非常に重要かつ責任のある仕事です。災害時には的確な情報提供で人命を守り、平時には天気を通じて人々の生活に寄り添う存在として求められています。

気象キャスターを目指すからには、まずはしっかりと「気象災害から人の命を守る」という気象キャスターとしての職務を果たすことが大切です。

そのうえで、気象キャスターの可能性はそれだけにとどまりません。知名度や情報発信力、話すスキルを活かし、地域活動や社会貢献へとフィールドを広げていくことができます。

たとえば、地方自治体と連携した地域の天気+イベント情報をYouTubeで配信したり、テレビCMへの出演、学校や地域での防災教育の講演やイベントの開催などはすでに実際にスタートしており、気象キャスターの活動の幅は年々広がっています。

また、気象キャスターを一生の職業として数十年貫き通している方もいる一方で、キャスターとして第一線で活躍した後、経験を活かして別分野へと転身した方も多くいて、気象キャスターという仕事は「自分で自分の人生や、キャリアをクリエイトできる資格・職業」であることに間違いありません。

時代の変化とともに、気象キャスターの役割も進化しています。今後も多様な働き方とキャリア形成の可能性が広がっていくことでしょう。

気象キャスター希望者への相談会

気象キャスターを目指すうえで必要な気象予報士資格ですが、合格率5%をクリアするその道のりは簡単なものではありません。

試験勉強を始める前に「自分が気象キャスターに向いているのか分からない」「資格を取った先にどんな道があるのか不安」と感じる方や、試験に受かった後に「どの会社に所属したらよいか迷っている」という方が多いのも実情です。

そこで、気象予報士アカデミーでは気象キャスター志望者に向けた個別相談会を実施しています。

実際、気象予報士試験に合格はしたが、不向きですぐに辞めてしまった気象キャスターも見てきたスタッフだからこそ、伝えられるアドバイスがあります。

気象キャスターに関する不明点や、必要なスキルを知るなど、事前に理解を深めることで、自分の進む道をより明確に描くお手伝いができればと考えています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

フォームから問い合わせ

LINEで問い合わせ!

※友達追加で「3分でわかる気象予報士試験クリアのコツ!」を自動配信しています。友達登録だけではこちらから連絡ができませんので、友達登録をしたあとに、相談したいことをお知らせください!